丂丂丂丂丂 椢偺抧媴僱僢僩儚乕僋

丂 |

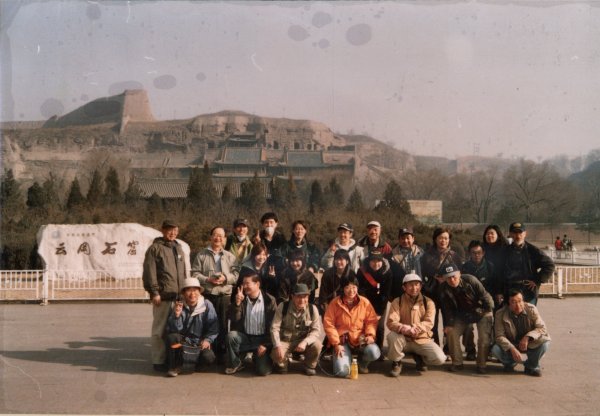

2006.03.30乮栘乯丂乗惏乗丂丂丂丂堿楋丗03/02

廤崌幨恀乮堦枃50尦仺5尦乯丂丂屻楍塃抂偵巹

丂

峔撪慜掚偺儎僫僊僴僌儈亙乽昐擭嵐灔庽乿亜

塤壀愇孉

丂

塤壀愇孉

塤壀愇孉

丂

塤壀愇孉

丂丂崱擔偼屵慜拞偑塤壀愇孉偺尒妛偱丆僶僗偼儂僥儖傪8丗30偵弌敪丅丂丂戝摨椃峴幮偺彈惈娤岝僈僀僪偑晅偔丅丂丂斵彈偼偍拫崰娤岝偑廔傢偭偰偺婣傝偺僶僗偺拞偱丆妛峑偵峴偭偰偄傞傜偟偄斵彈偺巕偳傕偲儅儅偺岥挷偱働乕僞僀偱楢棈傪庢偭偰偄偨丅

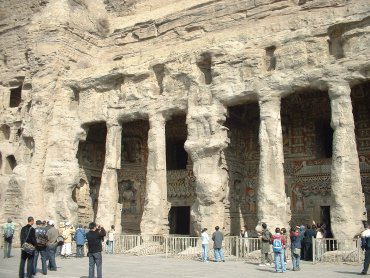

丂丂愇孉傊摓拝偡傞慜偵娙扨側奣棯愢柧偑偁傞丅丂丂戝摨巗偺柤彑屆愓偲偟偰偼椛帪戙偺娤壒摪傗柧帪戙偺鄠壩戜側偳偑偁傞偑丆悽奅堚嶻偺塤壀愇孉偑戞堦丅丂丂拞崙偵偼愇孉偑栺昐偁傞丅丂丂嵟屆偺傕偺偼怴醖徣偺僉僕儖愮暓摯丆儀僛僋儕僋愮暓摯丅丂丂撝鄪愇孉偼怓嵤偵摿怓偑偁傞丅丂丂揤悈偺敒愊嶳愇孉乮偙偙偼巹偼峴偭偰偄側偄乯偼慪憸偱桳柤丅

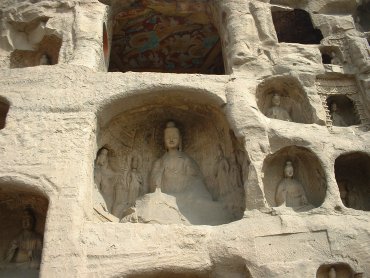

丂丂塤壀愇孉傪嶌偭偨偺偼暓嫵傪崙嫵偲偟偨杒榘偱丆傕偲傕偲偼戝嫽埨椾偵廧傫偱偄偨慛斱懓丆弶戙峜掗摴晲掗乮懢慶乯偼慛斱懓戱骐晹偺弌恎偺戱骐宂(371乣409) 偱偁傞丅丂丂386擭偵尰嵼偺撪儌儞僑儖偺惙妝偵搒傪掕傔崙崋傪榘偲偟丆398擭偵尰嵼偺戝摨偵慗搒偟偨丅

丂丂塤壀愇孉偼搶惣1僉儘儊乕僩儖偵榡偭偰憿塩偝傟係俆偺愇孉偑偁傝丆戝偼17倣丆彫偼2們倣偺愇暓憸偑5,100懱乮51,000懱丠乯偁傞丅丂丂AD460擭偐傜64擭傪偐偗偰奐鑧偝傟偨丅 娒弆徣撝鄪偺敎崅孉丄娒弆徣揤悈偺敒愊嶳愇孉丄壨撿徣棇梲偺棾栧愇孉偲暲傫偱丄拞崙偺巐戝愇孉偺堦偮偵悢偊傜傟偰偄傞丆摍乆丅

丂丂埲壓偼崅尒偝傫偺曗懌丗

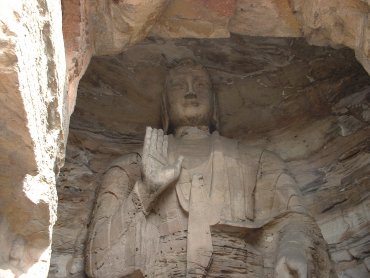

丂丂旘捁帪戙偺暓憸偼杒榘條幃偲偄傢傟傞丅丂丂AD 493擭丆杒榘偼搒傪撿偺棇梲偵堏偟偨丅丂丂婛偵憿塩偵拝庤偟偰偄偨峜掗椝傕幪偰偰偺峇偨偩偟偝偱偁偭偨丅丂丂壗偐婥岓忋偺寖曄偑偁偭偨偺偐傕偟傟側偄丅丂丂嬼慠偐斲偐儓乕儘僢僷偵墬偗傞4乣6悽婭崰偺僎儖儅儞戝堏摦偲帪婜偑廳側傞丅

丂丂惌晎偼塤壀愇孉晅嬤偺娾嶳偵椢壔傪嫮椡偵恑傔偨丅丂丂丂悽奅堚嶻擣掕偺偨傔偺搘椡偺堦偮偱偼偁傞偑丆壥偨偟偰偦傟偼慞偐埆偐丅丂丂愇孉偺拞偵偼抧壓悈偺暁棳悈偵傛偭偰晽壔偟偨傕偺偑偁傞丅丂丂偦傟偵偟偰傕1500擭偺挿偒偵榡偭偰曐懚偝傟偰偒偨偺偼丆廃埻偑姡憞抧懷偱偁傞偲偄偆帺慠忦審偺偨傔偱偁傞丅丂丂椢壔傪恑傔傞偙偲偼媝偭偰曐懚偺偨傔偵偼傛偔側偄偺偱偼側偄偐偲偄偆旂擏側媈栤偑暒偄偰棃傞丅

丂丂偙偙偵丆乽惵帴枿攣扽乿偲偄偆扽峼夛幮偑偁傝丆抧壓偺攑岯傪堦斒偵尒妛偝偣傞僐乕僗傪愝偗偰偄傞丅丂丂摉抧堦懷偵偼業揤孈傝偼側偄丅丂丂扽憌偼抧壓100倣埲壓偺偲偙傠偵偁傝丆懡憌傪側偟偰偄傞丅丂丂偙偙偵儃僞嶳偑側偄偺偼丆愇扽偺傒傪孈傝弌偡偙偲偑壜擻偩偐傜偱偁傞丅丂丂偨偩丆乽墡偑儕儞僑傪偐偠傞傛偆側乿嵦孈曽朄偩偲偺斸敾傕偁傞丅

丂丂10丗00乣11丗50丂塤壀愇孉戞侾孉偐傜俀侽孉傑偱偺尒妛丅丂丂丂幨恀偱偼壗搙傕尒偨愇暓傪偙偺娽偱尒傞偙偲偑偱偒偰乬僔傾儚僙乭偲偄偆婥暘偵側傞丅丂丂丂恄揳偺拰偺傛偆偵挙傝偙傑傟偨懢偄愇拰丆栘憿寶抸偵偍偗傞搇漣乮偲偒傚偆乯偲偄偆栘慻傒偑娾偺挙崗偱昞尰偝傟偰偄傞偲偙傠側偳偵嫽庯傪妎偊偨丅

丂丂戞侾侽孉晅嬤偺慜掚偵庽楊昐擭偲揱偊傜傟傞乽昐擭嵐灔庽乿偑偁傞丅丂丂丂儎僫僊僴僌儈偱偁傞丅丂丂側偮偐偟偄傕偺偵弌夛偭偨傛偆側婥帩偪偵側偭偨丅丂丂傑偨戞俀侽孉慜偺峀応偵偼戝偒側僯僙傾僇僔傾亙巋炁乮cihuai乯亜偑偁傞丅

丂丂栧奜偺搚嶻暔攧傝応偱傆偲栄戲搶岅榐偑栚偵棷傑傝丆崱傑偱攦偭偨偙偲偼側偐偭偨偑丆儃儔儞僥傿傾偱傗偭偰偄傞乽旝晽偺夛乿婎嬥偺拞崙搶杒抧曽偺彠妛嬥憽梌懳徾惗搆偐傜偺採弌嶌暥東栿嬈柋偵栶棫偮偐傕偟傟側偄偲偄偆婥偑偟偰偮偄僠儑僢僇僀傪弌偟偨丅丂丂俀侽尦偲偄偆偺偱抣愗偭偰傒偨偑丆晄壜丆攦偆偺傪巭傔偨丅丂丂丂偟偐偟梻擔杒嫗摦暔墍撪偺攧揦偱塸栿偺晅偄偨傕偺傪摨偠俀侽尦偱攦偭偰偟傑偭偨偺偩偐傜丆偳偆偣攦偆側傜偙偙偺昻偟偦偆側攧傝巕偺柡偝傫偐傜攦偆傋偒偱偁偭偨偐偲斀徣偟偨傕偺偱偁傞丅

壏幒撪偺層梜偺梒昪

丂

奺庬偺億僾儔亙梜庽亜偺昪栘

巬悅傟灳亙悅灳亜偺昪栘

丂

亙悅灳亜偺孈婲偙偟偼婡夿偵偍擟偣

娐嫬椦僙儞僞惓栧慜偱偺婰擮幨恀

丂丂12丗25丂娐嫬椦僙儞僞乕亙娐嫬椦拞怱亜傊摓拝偡傞丅丂丂応強偼撿峹嬫暯墵嫿暯墵懞偱偁傞丅丂丂偙偙偼揟宆揑側嬤峹擾懞偱栰嵷偺嵧攟偑惙傫偱宱嵪揑偵傕梋桾偑偁傞抧堟偱偁傞丅丂丂憗懍娗棟搹偺儂乕儖偱僶僀僉儞僌幃拫怘傪偄偨偩偔丅丂丂娙扨側儊僯儏乕偱偁傞偑側偐側偐旤枴偟偄丅丂丂拞掚偵巬悅傟灳亙悅灳亜偺栘偑偁傞丅丂丂栘偺幚偼怘梡偵側傞丅丂丂丂栄戲搶帪戙偺3擭帺慠嵭奞(侾俋俆俋乣1961擭偺戝婹閇偱幚嵺偼幐惌偵傛傞恖嵭丆1500枩恖偐傜2500枩恖偑巰朣偟偨偲悇掕偝傟偰偄傞)帪偵傕怘梡偵嫙偝傟偨偲偄偆丅

丂丂娐嫬椦僙儞僞乕偼1994擭寁夋棫埬丆1995擭弔拝岺偟偨傕偺丅丂丂丂乽椢怓抧媴栐棈乿偺弶戙強挿孷妛曯偑丆偁偪偙偪偺鉷偵僶儔僶儔偵僾儘僕僃僋僩偑偁傞偩偗偱偼娗棟偑偱偒側偄偺偱丆僙儞僞乕傪偮偔偭偰慡懱傪摑崌偟尅堷偟偰偄偔傋偒偩偲採埬偟偨偙偲丆丂偦偟偰俧俤俶戙昞偺棫壴媑栁巵傕摨偠庯巪偐傜僷僀儘僢僩僼傽乕儉偑昁梫偲愢偄偨偙偲偐傜寁夋偑摦偒弌偟丆傕偲傕偲壥庽墍偱偁偭偨偙偺抧偵3.5ha偱僗僞乕僩偟偨傕偺丅丂丂丂弶婜偺崰偼宱嵪揑偵傕嬯偟偐偭偨偺偱丆悈傕揹婥傕柍彏偵偟偰傕傜偭偰偄偨丆崅尒偝傫棳偺婾埆揑昞尰偱偼乽搻悈丒搻揹乿偟偰偄偨偦偆偱偁傞丅丂丂丂僩儔僋僞乕傕塣揮庤晅偒偱懞偐傜庁傝偰偄偨丅

丂丂2000擭偵偼杒懁偵僐乕僋僗岺応偺恑弌榖偑弌偰丆偦傟傪嵎偟巭傔傞偨傔堦嫇偵20 ha乮250倣亊820倣乯傑偱奼戝偝偣偨丅乮搚抧巊梡尃偼20擭娫乯

丂丂1999擭偵偼丆拞壺慡崙惵擭楢崌夛偑庡嵜偟偨丂乽娐嫬曐岇崙嵺儃儔儞僥傿傾僉儍儞僾乿偑丆偙偙偱奐嵜偝傟丆塸丒撈丒暷丒擔丒拞偺惵擭偑9攽傕偟偰娋傪棳偟丆偦偺梻擭傕摨偠傛偆偵悢攽偟偨幚愌偑偁傝丆拞崙偺杒晹偺椢壔帠嬈偺乬婄乭 乬娕斅乭偵側偭偨丅

丂丂偙偙偺嬈柋偼娙扨偵尵偊偽丆椢壔嫤椡僾儘僕僃僋僩梡偺堢昪乮奜斕傕峴偆乯丆奺抧嬫偺栤戣揰偵懳偡傞尋媶丅

丂丂奜偺戝偒偄僩僀儗偵峴偭偨婣傝丆娗棟搹偺攚屻偵偁傞價僯乕儖僴僂僗慜偺拞掚傊夞偭偰傒傞偲丆抧柺傪獯偱憒偄偨傛偆側愓偑偁偭偨丅丂丂丂変乆偑棃傞偐傜偦偆偟偨偺偐丆偦偆偄偆峴堊偑廗姷偵側偭偰偄傞偺偐偼暘偐傜側偄偑丆娗棟偺栚偑峴偒撏偄偰偄傞婥攝偼姶偠傜傟偨丅

丂丂崱夞偺弰夞愭偱偼偳偙偱傕偦偆側偺偩偑丆偙偙偱傕崅尒偝傫偺乽榁朁桭乿偑夛偄偵棃偰偄傞丅丂丂丂侾係擭偺嵨寧偺愊廳偹偼廳偄丅丂丂丂摉弶戝摨偱椢壔嫤椡帠嬈傪巒傔偨偙傠偵晅偒崌偄偺偁偭偨拞崙懁偺恖偨偪偑崱偼惌帯揑側僄儔僀恖偵弌悽偟偰偄偰丆恖娫娭學偑寛傔庤偵側傞偙偙拞崙偱偼巇帠傪恑傔傞忋偱戝偄偵彆偗偵側偭偰偄傞偲偄偆丅丂丂椺偊偽丆摉帪偺嫤媍偺憡庤曽嶳惣徣惵擭楢崌夛偺庡惾偼丆嫟嶻庡媊惵擭抍乮嫟惵抍乯偺彂婰偱巟庽暯偝傫丅丂丂暃庡惾偼丆暃彂婰偺妔椙岶偝傫偱偁偭偨偑丆偙偺恖偼崱丆戝摨巗偺巗挿偱偁傞丅丂丂丂巟庽暯偝傫偼僗僺乕僪弌悽偟偰壨撿徣嫟嶻搣埾堳夛偺暃彂婰偱搣拞墰埾堳夛偺岓曗埾堳偵側偭偰偄傞偲偺偙偲偱偁傞丅丂丂丂娐嫬椦僙儞僞乕傪崱偺応強偵寛傔偨偺偼巟庽暯偝傫偺恠椡偵側傞傕偺偱偁傝丆偙偙偼斵偺弌恎抧側偺偱偁傞丅

丂丂怘帠屻丆崅尒偝傫偐傜傑偢壏幒傪埬撪偟偰偄偨偩偔丅丂丂偙偙偱巹偑尒偨偐偭偨傕偺偼層梜偺昪偱偁傞丅丂丂僔儖僋儘乕僪偱偍撻愼傒偺栘偱偁傞丅丂丂墫奞偵嫮偔丆梩偺晅偗崻偵墫偺寢徎傪嶌傞丅丂丂丂傑偩梒偄昪側偺偱梩偼桍偺梩偵帡偰偄傞丅丂丂偙傟偑戝偒偔側傞偲娵偄梩偵側傞丅丂丂丂戝摨傊偼1950乣1960擭戙偵惣杒抧嬫偐傜摫擖偝傟偨傕偺偑巆偭偰偄偨偺偱丆庬傪庢偭偰偙偙偵攄偄偰堢偰偰偄傞丅丂丂壏幒撪偵偁傞怉暔偼丆偦偺傎偐偵僆僆儎儅儗儞僎丆僔儔僇儞僶丆楉恖憪丆儅僀僤儖僜僂丆峴幰僯儞僯僋丆儎儅儌僋儗儞丆僩僠偺栘側偳偺昪偱偁傞丅

丂丂師偄偱奜偺昪敤傪埬撪偟偰偄偨偩偔丅丂丂億僾儔亙梜庽亜偼僪僀僣偺ODA偱寶愝偝傟偨億僾儔尋媶強乮戝摨巗偺惣椬偺嶑廈巗乯偐傜2002擭偵仐5尦偱巐廫悢庬傪峸擖偟偨丅丂丂丂億僾儔昪敤偺岦偙偆偺戝偒側庽偵僇僒僒僊偑憙傪嶌偭偰偄傞丅丂丂丂億僾儔偺昪偼師偺傛偆偵嶌傜傟傞丅丂丂15們倣偺昪偑2.5倣偵怢傃偨傜丆廐偵崻尦偐傜愗傝棊偲偟丆抧壓幒偵曐懚丆15們倣偵愗偭偰憓偟栘偟偰憹傗偡丅丂丂巐屲擭偱棫攈側昪偵側傞丅丂丂愗傝姅偐傜傕惗堢偡傞丅丂丂丂崱擭偺昪偺壙奿偼捈宎8們倣暔偱15尦偲丆傛偄丅丂丂丂拞崙偱偼暔壙傕惌帯偺塭嬁傪晀姶偵庴偗傞丅丂丂丂庨鐿婎庱憡偼椢壔怉庽傪姪傔偨偺偱昪偺壙奿傕傛偐偭偨丅丂丂丂偨偩偟椢壔偺峴偒夁偓傕偁傝丆旤娤偺偨傔擾峩偵曋棙側摴楬増偄偺擾抧傪偮傇偟偰怉庽偡傞偲偙傠偑弌偰偒偨偺偱丆2005擭壏壠曮庱憡偼摴楬増偄偺擾抧偵偼怉偊側偄傛偆偵偲偺択榖傪弌偟偨丅丂丂偦偺偨傔怴醖億僾儔偺昪偺壙奿偑彮偟壓偑偭偨丅丂丂崱擭乮2006擭乯偼嶳惣徣徣挿偑椢壔偵擬怱側偨傔傑偨抣抜偑帩偪捈偟偨丅

丂丂敤偺拞偵堦戜偺僔儑儀儖僇乕乮擔杮岅捠徧偱儐儞儃偲偄偆傗偮乯偑偁傞丅丂丂擔棫宯偺傕偺偱丆庁傝暔偩偲偺偙偲丅

丂丂僩僱儕僐亙敀榅庽乮bailashu乯亜偼暿柤僞儌丆擔杮偱偼傾僆僟儌偲偄偆偲栰媴偺僶僢僩嵽偑楢憐偝傟傞丅丂丂拞崙偱偼揱摑晲弍偵巊傢傟傞敀榅灋偵梡偄傜傟傞丅丂丂丂楈媢帺慠怉暔墍偺僩僱儕僐偼拞崙庬偱偁傞偑丆偙偙偺僩僱儕僐偼暷崙庬乮Fraxinus americana乯偱偁傞丅丂丂澺榀偵偼嫮偔丆杒嫗偺奨楬庽偵傕懡偔巊傢傟偰偄傞丅

丂丂恗梡埱偼堦嶐擭庬傪杽傔偨偺偑嶐擭怢傃偰栺1.5倣偵惉挿偟偰偄傞丅丂丂偙傟偼幚偑彫偝偔庬偺戝偒偄昳庬偱偁傞丅丂丂崻偺忋偱愗偭偰姅偺楐偗栚偵桪椙庬傪愙偓栘偡傞強堗僋儘乕儞嵧攟傪峴偆丅丂丂幚惗偺傑傑偩偲晄椙昳偑崿偠偭偰偄傞嫲傟偑偁傞偐傜偱偁傞丅

丂丂敤偺堦妔偵尒杮墍偑偁傞丅丂丂彨棃偼巕偳傕偨偪偵庽栘傪嫵偊傞僐乕僫乕偵偟偨偄偲偄偆崅尒偝傫偺峔憐偱偁傞丅丂丂偄傠傫側栘偑怉傢偭偰偄傞丅丂丂僀僞儎僇僄僨亙尦曮炪亜丆仦仦仦乮柤慜暦偒楻傜偟-----塤壀愇孉偐傜庬傪廍偭偰棃偨幚惗偺昪乯丆僒僀僇僠乮儅儊壢-----偙傟傕塤壀愇孉偐傜庬傪廍偭偰棃偨丅丂丂僩僎偑懢偔偰捝偄乯丆孠乮栘嵽偲偟偰傕桳梡乯丆僔僫僒儚僌儖儈乮偳偆偟傛偆傕側偄栘丅丂怢傃偰偼搤屚傟偺孞傝曉偟乯丆儕儑僂僩僂僫儔亙椛搶烰亜丆儌僋僎儞僕亙 [栘+烺]庽亜丆僱僌儞僪僇僄僨亙暋梩炪亜丆僔僟儗儎僫僊亙悅桍亜乮帗庽------桍鉖傪旘偽偡丅丂擔杮偵擖偭偰棃偨偺偼梇庽偽偐傝乯丅

丂丂師偄偱堜屗傪尒偣偰傕傜偆丅丂丂丂2001擭丆晘抧奼戝偵敽偄悈晄懌偑梊憐偝傟偨偺偱丆杒嫗偺擔杮戝巊娰偵棅傒乮倯倯倲値崅尒偝傫偺尵偄曽偱偼丗擔杮戝巊娰偺悪杮岞巊偵媰偒偮偄偰乯擔杮奜柋徣憪偺崻柍彏帒嬥嫤椡偵巟墖傪媮傔偰怺偝140倣偺堜屗傪孈偭偨丅

丂丂堜屗杧傝偲偁傢偣偰晘抧撪偵搚忞忩壔偵傛傞墭悈張棟巤愝傪寶愝偟偨丅丂丂扽峼廧戭偺奺壠偺惗妶攑悈捑揳憛偐傜摫娗偱攑悈乮COD 230ppm乯傪晘抧撪傊堷偒擖傟丆徣柺愊僞僀僾偺娙曋側忩壔張棟巤愝偱偁傞丅丂丂張棟屻偺悈偼嬥嫑偑帞偊傞傎偳偺惔忩搙偱偁傞丅

丂丂捑揳憛仺傠夁憛仺乮億儞僾傾僢僾乯仺搚忞忩壔岺掱乮杻戃偵崿崌搚忞傪擖傟偨傕偺丆栚抧晹偼寉愇丆壓晹偼僌儕愇乯仺僞儞僋

丂丂張棟擻椡偼俀俆侽㎥乛day丅丂丂摉抧堟偺堦尙摉傝悈徚旓検偼侾侽侽乣俀侽侽噂乛day乮擔杮偺搶嫗偱偼堦恖摉傝係侽侽噂乛day偲偄偆偐傜丆幚偵搶嫗偺1乛侾侽偵憡摉乯丆廬偭偰堦枩恖梡偺悈傪嫙媼偱偒傞寁嶼偵側傞丅丂丂拞崙偺揷幧偱偼偙偺掱搙偺婯柾偺巤愝偱傕廫暘栶偵棫偮丅丂丂丂偙偺媄弍偼戝嶃嶻嬈戝妛偺悰徖嫵庼偵棃偰傕傜偄丆戝嶃娐嫬媄弍尋媶強偺彆椡傪摼偨傕偺丅丂丂僐僗僩偼乬傢偢偐乭俁侽侽枩墌丅丂丂擔杮偺壓悈張棟巤愝偼戝妡偐傝側傕偺偱帺帯懱愒帤偺堦場偵傕側偭偰偄傞丅丂丂丂嬤乆嬨廈偺墦夑愳棳堟偱傕偙偺傛偆側忩壔憰抲傪摫擖偡傞偦偆偱偁傞丅丂丂丂偨偩嶐擭偼澺榀偺偨傔丆扽峼廧戭偺惗妶攑悈偡傜弌偱棃側偐偭偨偲偺偙偲丆澺榀偺偡偛偝偑暘偐傞丅

丂丂栤戣偼丆傛偔掆揹偑偁傞偙偲丅丂丂偦偺偨傔傾僆僐偑敪惗偡傞偺偱僞儞僋偺忋偵庽帀惢偺攇斅偱壆崻傪嶌偭偰偁傞丅丂丂僐儞僩儘乕儖僷僱儖傕僞僀儅乕偲僼儘乕僩僗僀僢僠偺傒偺娙扨側傕偺丆擔杮偺儃儔儞僥傿傾偺恖偑晹昳傪帩偪崬傫偱慻傒棫偰偨丅丂丂僐僗僩偼俆枩墌側傝丅

丂丂埲忋偱尒妛偼廔椆丆偙偺偁偲堦帪娫嫮丆抝偼昪偺堷敳偒丆彈偼壏幒偱偺壴揈傒傪峴偆丅丂丂丂昪偺堷敳偒偲偄偆偐傜妝側巇帠偲巚偭偨傜丆偝偵偁傜偢丅丂丂丂俀儊乕僩儖嬤偔怢傃偰偟偭偐傝崻傕挘偭偨巬悅傟灳亙悅灳亜傪僔儍儀儖偱孈傝婲偙偡偺偱偁傞丅丂丂丂戝娋傪偐偄偰嶌嬈偡傞偆偪偵丆慜婰偺庁傝暔偺堦戜偟偐側偄僔儑儀儖僇乕偑偍弌傑偟偵側傝丆偁偭偲偄偆娫偵巆傝傪曅晅偗偰偟傑偆丅

丂丂16丗00偐傜夛媍幒偱晲弔捒強挿偑娐嫬椦僙儞僞乕偺寶愝偺宱夁偲偦偺惉壥偵偮偄偰憤妵揑側愢柧傪峴偄丆偦偺偁偲偙偺椢壔帠嬈偺廫廃擭(2002擭)傪婰擮偟偰嶌惉偝傟偨庤嶌傝偺婰榐價僨僆傪娪徿丆崱夞偺僣傾乕偺岞幃峴帠偼姰椆偟偨丅丂丂丂挿偄傛偆側抁偄傛偆側堦廡娫偱偁偭偨丅丂丂丂柤巆惿偟偝偲偲傕偵丆崱搙偼棃擭偁偨傝壞偺僣傾乕偵嶲壛偟偰傒偨偄偲偄偆婥帩偪偑桸偔丅丂丂丂僔儖僋儘乕僪偱back 倫倎們倠倕倰亙攚曪懓亜傪傗偭偰傒偨偄偲偄偆挿擭偺柌偲偳偪傜傪桪愭偡傞偐偑栤戣丅

丂丂斢巂偼儂僥儖撪偱憤岺夛庡嵜偺娊憲夛偲偄偆宍偱偲傞丅丂丂丂憤岺夛暃庡惾幠嫗塤偝傫偺垾嶢丆摉曽偺杮擔偺抍挿俽丒俥偝傫偺摎楃垾嶢丆姡攖偲懕偄偰怘帠偲側傞丅丂丂摿偵庒偄尦婥側庒幰偨偪偑夛傪戝偄偵惙傝忋偘偰偄偨丅丂丂丂斵摍偼庰偵嫮偄暃強挿偺榘惗妛偝傫偲偼尵梩敳偒偱婥偑崌偆傒偨偄偱偁傞丅丂丂偙偺偁偲愇壠彲峴偒偺栭峴楍幵偱杒嫗傊堏摦丅丂丂丂捠栿偺浟暥偝傫偼幵拞栭抶偔傑偱庒幰偨偪偵晅偒崌偭偰偄偨傛偆偩丅丂丂偛嬯楯偝傑偱偁傞丅

| 仭 HP昞巻傊栠傞(Return to HP's Top page) 仭 |