緑の地球ネットワーク

|

2006.03.26(日) ― 晴れたり曇ったり ― 陰暦:02/27

桑干河

河川敷は広大だが流れる水は僅かでかつ汚い

三嶺村

耕して天に至る風景

呉城仁用杏基地で

GEN事務局のT・Hさん

呉城仁用杏基地で

開花を待つ杏畑

着いた時は,みぞれのような雪がぱらつく異常な気象であった。 事前に聞いていた情報は,大同は標高千メートルの高地でもあり,基本的に日本中部よりも1ヶ月春が遅いこと,最近の気候や気温は日間変動,日中変動幅が大きく,最高は17℃から最低は0℃にもなること等である。 大同駅で高見さん,GEN大同事務所二代目所長の武春珍さん,大同市総工会副主席柴京雲さん(この二人は一週間我々と行動を共にした),先発していたGENのN・Iさんたちに出迎えられる。 柴京雲さんの挨拶の中にも,昨日は大風が吹いたとあった。 武春珍さんは小柄な若い女性であるが弁が立ち,折衝能力の高い人と聞いている。 この後見聞した平素の言動でもボスの高見さんを尊敬している様子がよく伺えた。

雲岡国際酒店で朝食, 2日分の荷物以外の荷物はここに残して,08:45バスで出発,ここから東南の霊丘縣の南の境界地(140km以遠)が明日の活動拠点。 そこは大同市の南端であり,隣は河北省である。

車中,高見さんの解説が要所々々で入る。 以下それを拾って書く。

大同の年間降雨量はわずか400−500ミリ,一人当たりの水消費量は東京の十分の一である。 さらに旱魃の年が頻繁に来る。 これが北京の水源とされている地域の実態である。 「春の雨は油よりも貴重」と言うほど農耕のためには雨は春にこそ欲しいのだが,今は夏にドカ雨が降ることが多い。 黄土の粒子径は2μ,水に弱いから表土が豪雨に流されてしまう。 水土流失である。

大同市の人口は310万人(2004年統計),そのうち城区(=市街区域)は120万人。 大同市は中国有数の石炭<中国語で書けば“煤(mei)”>の産地である。 市内でも炭鉱が多いのは西端の左雲縣である。 一時期,中国の西北地方で天然ガスが大量に発見され,石炭産業が斜陽化し,価格も低落して不景気になり,閉山する個人経営の炭鉱も多かったが,最近の中国経済の急速な成長に伴い,資源不足が表面化し,当市の石炭産業も再び好景気に沸いている。 貧困の解消のためには喜ぶべきことではあるが,環境汚染の面ではつらい。

市街地を東へ出て御河を渡る。 堰で貯められた浅い水面は水量が少ないため凍結したままである。 これから大同縣→渾源縣→霊丘縣とバスは走り抜ける。 渾源縣の龍首山脈あたりに中国の気候分類上の寒温帯と中温帯の境界線があることになっており,そこを挟んではっきりと気候も植生も違うとのこと。 たとえば,ニンジンボク<荊条jingtiao>は中温帯にしか自生しない。 市北部の寒温帯でニンジンボクが根付くか否か実験中とのこと。 一般的には苗を移植しても枯れはしないが成長しない。

今の季節,まだ市北部は地面が凍結していて,とても植林作業はできない。 従って春の植樹ツアーはいつも南部の霊丘縣を活動場所にしている。 大同縣から渾源縣へ広がる広大な平地は百万年前は「大同湖」があったところ。 春の乾いた天候の時大地のあちこちに白いものが見える。 塩である。 昔の湖底に集まってくる雨水が蒸発したあとCa,K,Naなどの塩分が析出してくる。 作物はまず育たない。

あちこちで道路に沿って,伸び悩んで曲がったひねこびた老木が並ぶ。 地元では “小老樹” と呼ばれるもの。 実はポプラの一種で“小葉楊”という。 政府の号令で緑化のため1950年代以降この地域にも大量に植えられた。 10〜15年まではよく生育するが,それ以上に伸びるためには大量の水が必要になるが,ここには十分な水がない。 少ない土中の水分を根が奪い合い,弱い木は負ける。 若芽が出ては枯れ,翌年また芽が出ては枯れるという繰り返しになり,成長が止まって曲がりくねった木になってしまったというわけである。 塩害に強いのはポプラより柳である。

09:30 “桑干河” でバスを降りて橋を歩いて渡り河を見学する。 丁玲の小説『太陽照在桑干河上』(1949年) (太陽は桑乾河を照らす)に出てくるこの河は,下流の河北省で内蒙古から来る“洋河”などを合わせて “永定河” となり,北京の有力な水源の一つとされる “官庁ダム<官廰水庫>” に流れ込み,そこから北京市の南部,盧溝橋の下を流れてまた河北省へ入り,すぐに天津市に入って最後は “海河” となって渤海湾に注ぐ。

長い橋の割には下を見ると草の生い茂る川原ばかりが広く,流れる雪解け水は乏しくてかつ汚水のように黒く汚れている。 この河の上流の應縣では河床がトウモロコシ畑に変身しているところがあり,下流の“官庁ダム”の直前では鉄橋の長さが1.4kmあるのに流れの川幅は4mという個所があるという。 トウモロコシ畑になった河床が珍しくないとのこと。 もはや通常の大河川としての機能は失なっているように見える。

バスは更に南下し山地に入る。 龍首山である。 道路沿いに鉄のフェンスが張られている。 これは羊や山羊の放牧を制止するためのもの。 以前は樹木はおろか草もあまりなかったが,放牧が禁止されてからぼつぼつ緑が復活中である。

峠に三嶺村がある。 渾源縣最北の村である。 現在のような広い切り通しの道路が三四年前開通する前は,狭い道が峠をうねうねと登っていた。 難路ではあったが,そこからの眺めは「絶品」であったとのこと。 近くの關帝廟の導師の話では,昔はこの付近にもナラやシラカバの木が生えていたという。

バスを降りて黄土高原の「耕して天に至る」風景を観賞する。 今は農耕に不適なところは,「退耕環林」政策により,木を植えて林に戻しつつある。 三嶺村の南に二嶺村が続く。 人口四百人の村で以前は谷底に井戸が一本きり,水量が減って百人分の水しか賄えず,不足分は他の村から水を買うしかなかったが,約三年前に町の人が井戸を一本掘った。 その深さが何と300メートル。 おかげで今は各家に水道が通じている。

道はさらに南へ下って渾源縣の縣城に近づくが,一旦方向を変えて北東へ,呉城郷呉城村へと向かう。 渾源縣は北側1/3が丘陵地,中央1/3が盆地,南1/3が山地という典型的な黄土高原の地勢を具える。 呉城郷のアンズ<仁用杏>(renyongxing)(にんようきょう))の畑「仁用杏基地」に到着。 仁用杏は食材・薬材に利用されるもの。 呉城郷では1995年からアンズを植え始めた。 GENが小学校の付属果樹園に植えたのが始まりである。 最初は松や柳を植え始めたが,農民の貧窮を知り,子どもの学費と村の会計支援のため,収益率の高い仁用杏を植えることにしたのだ。 渾源縣の総工会の王さん(王迎才?)とGEN武春珍さんが挨拶する。 王さんの挨拶は高見さんと緑の地球ネットワークと“日本の友人たち”への謝辞でしめくくられた。 いまではこの村から大学生が出ている。

呉城郷(村?)は人口1508人,面積6570畝(mu) (=438 ha),牛・ロバ1150頭。 現在仁用杏の耕地は4400畝(mu)(=293 ha),うち実がなるようになったところ1200畝(=80 ha)。 日本との協力による“経済林”が32 ha。 以前は穀物の収穫のみで収益が100〜200元/畝であったが,今や1100元/畝に向上し生活が豊かになったとのこと。 高見さんが更に補足する。 大同の他の縣でもアンズ植樹に協力したが失敗例もある。 野ウサギの食害や虫害で全滅した所もある。 プロジェクトの成功の鍵は村のリーダーの資質にある。 植樹してから実がなり始めるまでの約4年間は無収入でかつ管理費用は持ち出しになる。 そこを乗り切るには指導者の強いリーダーシップが必要である。 アンズの樹が成長し枝が繁ると雨が直接地面を叩くことがなくなり,水土流失が減る。 さらに剪定した枝は燃料になるから山の樹を切る必要もなくなると。 一石三鳥四鳥なのである。 もう1ヶ月後に来れば白いアンズの花盛りを見ることができた。 “仁用杏基地”の貯水槽(今は空)の周りの土手の上には野ウサギの糞らしきものが沢山落ちていた。

呉城村で村民の歓迎の踊り

呉城村の小学校校門

小学校校庭で記念植樹の事前説明を聞く一行

後列左四人目眼鏡白い帽子の人が高見事務局長

そこから呉城村小学校へ行き,校庭で子どもたちと新疆ポプラ(?)の記念植樹をする。

最初この村へ入った時,赤や緑の華やかな服を着た子どもと同じ服装の女性たちにおじさんも交えた村民の歓迎の踊り(春節を祝う踊りと同じもの)で出迎えられどぎまぎする。 皆が鉦の伴奏で声を合わせて “熱烈歓迎(relie huanying) ,熱烈歓迎”と囃子言葉のように叫んでくれるのである。 学校の校門には“育紅小学校と“呉城職業中学”という看板が掛かっている。 中に入って掲示板を見ると,1―6学年と7―8学年があることが分かる。 校長先生の説明では,23人の先生と380人の生徒が通う。 独り教室を覗いて教科書を見せてもらった青森県弘前市のY・Hさんは英語教育のレベルが日本よりも遥かに高いと感嘆しきりであった。

学校のトイレを使ったが,久方ぶりの中国農村式のすざましさに今更ながらカルチャー・ショック。 救いはあまり臭気がないこと。

昼食は二班に分かれて農家で取る。 我々の行った家は村長さんの家で,かなり広かった。 オンドル<炕(kang)>の上や土間に陣取り戴いた食事は,それぞれ大きなボウルに盛られた肉・野菜・麺類・ご飯とビールが出るボリュームたっぷりのもの。 野菜はこの季節,自家製ではなく,すべて買ってきたものたとのこと。 ヤナギハグミ<沙棘(shaji)>のお茶が珍しかった。 通訳の崔文さんが主人に入手方法を尋ねたが,商品として売られているものではなくて,山で採取した実を乾燥させて自家で作ったものだとのこと。 通りかかった農家の庭で牛が座り込んでトウモロコシの茎を食べていた。 撫でてやろうと近寄るとビクッと身を引かれてしまった。 ロバと山羊もよく見かける。 ただ,村の道にビニールなどの燃えないゴミが散らかる風景には何とかならないものかと思う。

霊丘縣へ南下する途中,道教五岳の一つ北岳恒山の北面を見る。 3月23日の大火で18時間燃え続け,1万人が出動して消火したという。 私も,来る前日本でCCTV(中央電視台)の映像で見て,人々が植樹したであろう樹木が燃えていくのを残念な思いで見たものである。

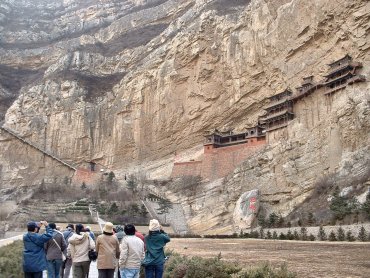

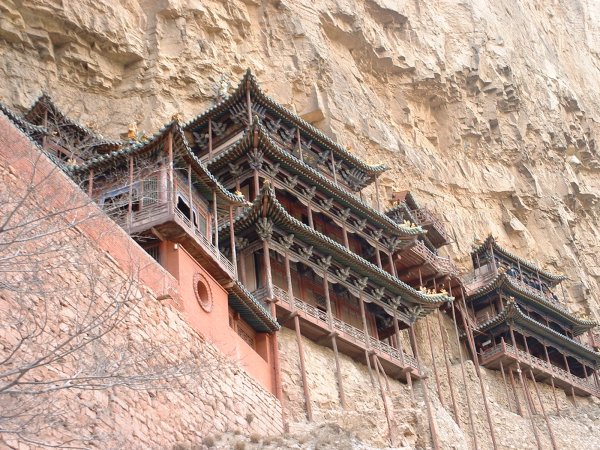

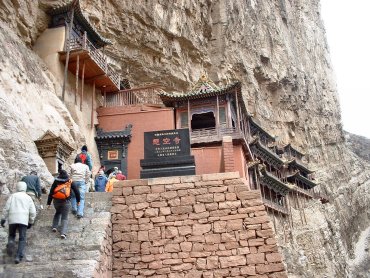

懸空寺

懸空寺

床下の柱で建物を支えているように見えるが,

あれは飾りで実際は岸壁に打ち込まれている横杭で支えられている

懸空寺

懸空寺を見学。 AD491年北魏時代の創建になるもの。 垂直な崖の壁面に張り付いたように建てられた木造建築物は文字通り空中に架けられたように見える。 地上からの高さは創建時106メートル,現在は上流にダムができて土砂堆積などのため溪谷が浅くなったので76メートル。 建物は延べ40間(柱間),80座の像あり。 佛・道・儒の三教を祀る。 以前は灰色の瓦であったが,1979年屋根を修復し瑠璃瓦になった。 背景の崖は堅牢なもので最古の地層は26億年前のものとか。 李白が書いたという文字が岩に刻まれている。 「壯觀」という文字だが,「壯」の字の右側に余分な付点が付いている。 感嘆の意味で付け加えたのだとここの案内嬢の説明(崔文さんの通訳を介して)。 余談だが,ここの観光バス発着場にある公衆トイレは割と清潔である。

ふたたび南へ移動するバスの車窓から,廃炭鉱の跡,登り窯,魚鱗坑(急斜面の山腹に植林するための手法),北京へ向かう天然ガスのパイプラインなどを見かける。 霊丘縣に入った辺りの一個所に水田があるところがあると,高見さんが解説してくれる。 珍しく水が豊富な場所だからとのこと。 我々のバスの前には現地事務所所長の武春珍さん,大同市総工会副主席柴京雲さんたちが乗る乗用車,先頭には大同市公安の公用車が走る。 我々は有料道路もフリーパスで走っている。 途中,建物の壁に書かれた一人っ子政策に関するスローガンを至る所で見る。

17:00頃霊丘縣の縣城に着く。 小都市といった街並み。 「平型関賓館」が今夜の宿。 思ったよりきれいなホテルである。 大阪のT・Mさんと同室になる。 長い一日が終わる。

平型関は霊丘縣の日中戦争の古戦場の名前であり,長城の内城がある所でもある。 紅軍(当時は第二次国共合作のため八路軍と称された。 林彪揮下の八路軍第115師団である) が,油断しきった日本軍(第5師団(板垣師団)第21旅団)を奇襲し,3千余人を殲滅した1937年9月25日の「平型関の戦い」である。

| ■ HP表紙へ戻る(Return to HP's Top page) ■ |