|

|

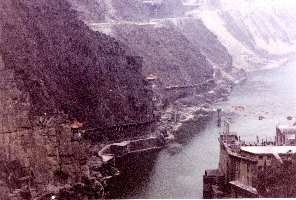

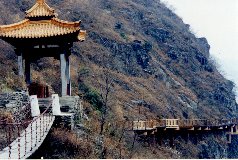

漢中市石門棧道(石門ダムからの眺望)

古漢台(漢中博物館)にある曹操の書「袞雪」

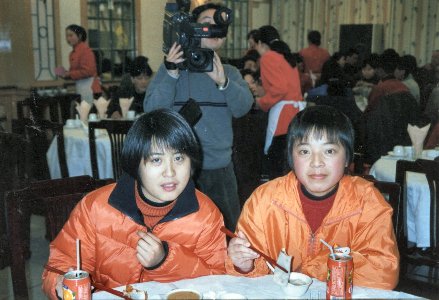

私の短い留学期間の間に二人の外院日語系の学生と相互学習の友人を持つことができた。 若い諸君のように積極的にこちらから声を掛けて友達を作ることは,私は苦手で,とてもできない。 いずれも日本人の友人の紹介で,お付き合いを戴いた人たちである。

一人は1975年生まれのMMさん。 前述のM先生の中国人の友人WJさんの友人という関係で紹介を戴いた。 当時,彼女は学生とは言っても所謂「「自学生」で,本科の学生ではなかった。 私が見た彼女はいつも黒い皮ジャンと黒い皮のズボンで,自分のバイクを乗り回し,ケータイも持っていた。 彼女の二人の兄はそれぞれ事業をしており,父君は当時まだ50才台だが,悠々自適の生活をしており,二胡と板胡を弾いて隣人たちに披露するのが楽しみとのことだった。 彼女自身も市内の某ホテルの売店のオーナーという,独立心旺盛な人であった。 日本語は既に数年勉強してきていて,かなりのレベルにあり,日語系4年生の授業を受けていると同時に,日本語を教える家庭教師もしていたほどである。 鼻濁音の発音は,私などは育った地方でそういう発音は使われないために,全く身に付いていないが,彼女に限らず正規に日本語を学習した学生はそれができる。 ただ,致し方のないことながら,どうしても発音に“中国風の発音”のくせが少し残っている。

尚彼女は現在2001年初め婚約者CJさんと結婚しており,某学園の日本語の講師をしているとのこと。

私の考えでは,日本語のラ行の音は英語のLでもRでもなく,無論中国語のLでもRでもなく,むしろ破裂音に近い音だと思うのだが,先生はそういう教え方はしていない模様で,生徒さん側の発音を聞く限りでは,L の音として教えられているのではないかと思われる。 そのせいで,どこか舌足らずな発音に聞こえる。 無論,優秀な学生や日本留学経験者の場合はそんなことはない。

もう一人の相互学習の友人はH氏の相互学習の相手のCJ嬢のクラスメートDL嬢。当時入学したての新入生であった。 しっかりした考えの娘さんで,彼女自身の中間試験や期末試験勉強,夕方の補講もあって忙しく,3ヵ月程度の期間であり,相互学習の回数も時間はさほど多くはなかったが,週一回の学習時間もきちんと厳守してくれた。 まだ日本語がほとんど話せないので,必然的に中国語のみで,会話することになり,これは私にはむしろ大変ありがたかったし,役に立った。 彼女は家を離れて生活するのは初めてであり,月末の土・日に近郊の田舎にある実家にバスで帰郷するのが楽しみのようだった。 一度中国の農村の葬式の様子を聴き取りしたことがある。 場所が学外の喫茶店だったが,話に時間を忘れていまい,気が付くと彼女の寮の門限(22:00)ぎりぎりの時間になり,慌てて走って帰ったことがある。 少し残念だったのは,母が棉靴を縫うことができるから,旧正月の休みの間に作ってもらって私にお土産としてくれると言ってくれていたのだが,運悪く姪が病気で入院するという事件があって,その看護・付き添いに家族が忙殺されたため,それができなかったことである。西安のある中原の地の南に横たわる秦嶺山脈を越えたところにある盆地が漢中平野である。 ここはあの魏呉蜀の三国時代に蜀の版図の中に含まれる。 武侯 (諸葛孔明)の墓地もあり,歴史的にも由緒ある地である。 また北の陜西平野と違い,ここは水が豊富で気候も温暖なため,緑が豊かで米が耕作されている。 古の蜀の都成都よりも西安に近く,一度訪れてみたい地であった。 たまたま前記のMMさんの婚約者CJさんが建設会社の幹部社員としてここ数年漢中市へ長期出張して現地で仕事をしていて,彼女も何度かそこへ行ったことがあることから,行くのなら“ガイド”として案内しましょうと言ってくれた。 それは私にも願ったり適ったりの機会であるが,と言って,彼女と二人だけというのもやや遠慮するところがあり,女性の日本人学友で当該地域に興味がありそうなFAさんとIAさんの二人を誘い込み,一行四人の漢中行きが実現した。 ホテルや現地での足となる車の手配は,すべてCJさんが会社の顔とコネでやってくれるというので,こちらは大船に乗った気分になる。 行きたい所は,事前にMM嬢へ伝えたが,細かいところはすべて彼女にお任せである。 車中2泊,ホテル3泊の旅に出た。

MMさん

DL嬢(右)

2000年1月9日<日曜日>夜 19:40pm西安発〜1月10日朝 06:30am漢中着 安康行き203列車に学割で買った硬臥車(二等寝台車)の切符で乗り込む。 車中では,日本語を話したいという中年のビジネスマンが訪ねてきたりする。 若い日本人の女性の人気のほどが知れる。 相席になった,下を向いて編み物ばかりしていたおばさんも,話をしてみると,キチンとした標準語で話すので安心する。 同行のFAさんの中国史に関する該博な知識に驚く。 三国志については現地でもFAさんから色々と解説してもらい,大いに助かった。 旅慣れたMMさんは中国人乗客とカードに興じていた。

1月10日

西安より若干南とは言え,冬の朝,やはり当地もかなり寒く感じた。 労働東路にある「田園賓館」にチェックインする。 車はCJさんの会社の友人の夏利(xia li シャレード)で,三日間を450元で案内してくれる。

初日の観光スポット

昼食はほんとの田舎の食堂で食べる。 当日の運転手張さんの妹は今アメリカに留学中で,四年目になる。 グリーンカードを獲得するのが望みとか。

- ・南湖 (南隣縣)

- 南湖 nanhu公園は漢中市の南方,観光コースに入っている庶民の水上行楽地であるが,流石にこの季節は殆ど人影なし。

- ・大佛洞 (南隣縣)

- 大佛洞 dafodong は巨大な鍾乳洞で,天井部が大変高い。 奇観というべきか。 奥行き約1.8kmまで入ることができる。 7億年前の地層が露出しているとのこと。 各自大型の懐中電灯を5元で借りて入る。 ガイドのおばさんが案内してくれる。 ガイド料は30元に値切った。 中国らしい点は,天井や壁面の一部の奇岩を龍・鯉・猿や仙人や佛に見立てて命名してあること。 出口には大きな観音像が建てられている。

- ・小南海 (南隣縣)

- 大佛洞を見終わってから崖下の青い清流の岸辺にある佛教寺院 小南海 xiaonanhai を見る。 僧侶たちが“南無阿彌陀佛”と歌うように唱えながらぐるぐる回っていたのが面白かった。

夕食は安くて旨いという「七星椒焼

大佛洞の入口

大佛洞の中 店」へ連れていってもらう。

間接式バーぺキューというべきか,一風変わった料理。 炭火の上に鉄板型の金網を敷き,鉄の小皿を載せ,その中に,予め予備調理済と見られる肉(排骨牛肉<カルビ>)や野菜を入れて更に炙り味付けして食べるもの。 味は全般に辛く塩味も強い。 酒は甘酒風の軽い酒,稠酒を取る。四人で腹一杯食べて46元。

七星椒焼kao

1月11日

ホテルの朝食はビュッフェ式(10元)で,まずいので,街中の小吃店で軽くすませる。 "菜豆腐"(豆漿を豆腐状に固めたもの),稀飯(おかゆ),凉皮(きしめん状の冷麺,汁なし),包子など。 時折"毛毛雨"(こぬか雨)がぱらつく天気。

二日目の観光スポット

この日の昼食は忘れられない美味絶品であった。

- ・武侯祠 (勉縣)

- 武侯祠 wuhou ci は漢中市街の西方約50kmの武侯鎭にある「諸葛良孔明」を祀るお宮である。 孔明は言うまでもなく三国時代の蜀を支えた名宰相にして伝説の名戦術家である。 国道108号線脇にあり,交通の便はよい。途中有料道路を利用,通行料3元。

- ・武侯墓 (勉縣)

- 武侯祠から南へ,定軍山の麓に武侯墓 wuhou mu がある。 近くの道路はあまりよくない。 ここは"庭園公園+神社"といった趣のあるところ。 入場料は12元,公園のみだと2元。 "正規の"円形の盛り土の墓が中央にある。 一番奥の,裏山にさしかかる辺りにも小さい盛り土があって祀られている。 そこに案内板があり,どちらが本当の墓なのだろうかという解説が書いてある。 孔明は遺言で,定軍山に葬ってくれと言ったから,そちらにより近いここが本物の墓であるという説と,建物の配置上のルールから言うと"正規の"墓がやはり本当の墓だという説がある。 人影も少なく,のんびりと散策する。 石橋もある静かな公園である。

武侯墓

武侯墓(これが本物かも?)

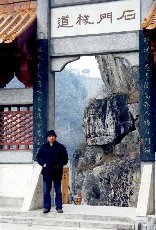

武侯墓(正式な墓) - ・褒斜道石門と古棧道 (漢中市轄區)

- 石門棧道 shimen zhandaoは漢中市街の真北約17kmにある。 当時そこへ通じる道路は改修中であった。 石門とは岩をくり貫いて造った隧道(トンネル)を意味する。 昔の工法は岩肌を火の熱であぶり,水を注いで,もろくなった岩片が崩れ落ちるのを利用するもの("減焚水激"というのだそうだ)。 棧道(さんどう)とは,古代,河川の急な崖などに沿って岩に横杭を打ち込み,橋桁を渡した木製の道を言う。 現在ここに再建されている棧道は太いコンクリートの橋杭に幅広い橋桁を渡しているので,二人並んでも歩けるが,昔の本物の棧道は一人が通れるだけの狭いものであったそうである。 すぐ上手には,褒江(漢江に注ぎ込む谷川)を堰きとめて造った石門水庫(石門ダム)があり,昔の棧道跡はダムから上手では水没している。

水没前に壁面上に刻まれていた碑文は,剥がされていま漢中博物館に保管され展示されている。 最も有名なのは魏の曹操(三国志演義では悪役にされているが,実際は政治・軍事に優れた鬼才でかつ文才もあり名筆でもあった教養人)の書いた「袞雪 gun xue」という文字。 「袞」は本来「滾」(水が白浪を立てて滔滔と流れるさま) と書くべきところだが,彼はこの河の余りの水量の多さに歎じ入り「サンズイ」は不要として省いたと伝えられる。 「雪」は水浪の意味で使われている。 以上はMMさんによる解説から。

棧道をのんびりと散策し,ついでにダムの堰堤に登り,見学する。 石門棧道の入場料は5元,ダムの入場料は3元。 ダムでは鯉が養殖されているとのこと。

/

棧道

石門棧道の入口

棧道 - ・飲馬池と拜

壇 (漢中市内)

- 飲馬池yinmachiと拜将壇baijiangtan公園を訪れたとき時刻はすでに夜の灯りが点り始める薄暮になっていた。 飲馬池は蜀王となる劉備が軍隊の馬に水を飲ますために堀った池であるが,運転手の張さんの話では,彼がこの飲馬池小学校に通っていたころは,ここに魚も棲み,水泳もできたそうである。 今は市街地の中のただの汚れた大きな溜め池という感じで特に風情もない。 拜将壇とは,あの“股くぐり”で名高い漢初の三傑の一人となった「韓信」(han xin かんしん)(?〜BC196)が初め楚の項羽に従ったが、その献策が受け入れられなかったため逃亡し、のち漢の劉邦(のちの漢高祖)に走ったが,そこでも用いられなかったので,不服とし一度逃げ出そうとしたところを,劉邦を補佐していた同じく三傑の一人「蕭何」(xiao he しょうか)(?〜BC193)が追いかけて行って,連れ戻し,劉邦に拝謁させ,劉邦は韓信を大将軍に任じたその場所であるとのこと。 ここは博識のFAさんの解説による。 韓信は大戦術家であり,背水の陣、国士無双などの名句のもとになった人。 最後は高祖の皇后呂氏に謀殺される。 「大将韓信」という文字を刻んだ白い像が公園の中に建てられている。

拜将壇入口

韓信像

石門棧道に行く途中の河東店鎭の道路沿いに,鯉料理を食べさせる田舎の食堂が点在する。 その内の一軒がMMさんの婚約者CJ氏おすすめの店「楊家鮮魚店」である。 お客が来たら店の裏手の水道口のそばで魚をさばいてから調理するその定番は,辣子(とうがらし)をたっぷりと真っ赤に利かせた「火鍋」風の簡単な鯉の鍋仕立て料理なのである。 辛いものに弱いIAさんと私のためには,別に特製の味噌味の料理を仕立ててくれた。 これが絶品であった。 鯉に豆腐と蒜苗(suan miao にんにくの若葉)などが入っているだけのシンプルなもの。 付け合わせに出た泡菜(pao cai つけもの。 これはあまり塩辛くもなく,酸味も薄いキムチ風のものであった)とその他二皿も美味しく,大変甜味の強い低アルコールの地酒「黄酒huang jiu」も,辛い料理のあとではよく舌に合った。 料理を盛る容器は,琺瑯引きの大ぶりな洗面器のようなものであり,全く実用本位で "野趣 !に富む"。 しかし料理は中味だということがよく分かった。 久しぶりの魚ということもあって,余計に感激したのかも知れない。 冬で,足元が寒いので,炭火を容れた薄型の火鉢を置いてくれた。 値段は,鯉が12元/一斤(500g)×4.8斤,しめて70元であった。 これで運転手を含めた一行5人が十分満腹した。 「黄酒」は気に入ったので後刻市内で1ダース(27元)買い求めて西安まで持ち帰った。 最後に日本まで持ち帰ったのは1本である。 しかし酒好きにはこの酒はただ甘いだけだと不評であった。

店にトイレなどはないので,近くの小川沿いの公衆便所を利用したが,これが典型的な田舎の公衆便所なのであろう。 堤防道の横に,川に張り出すように建てられた掘っ立て小屋で,コンクリートの床に長方形の穴が一つぽつんと開けられているだけ,当然扉も何もない。 下を見ると岸辺の斜面の草むらの上に点々と黄色い汚物と紙が散らばっている。 食事前に見たくないものを見たが,美味の後ではすっかり忘れた。

1月12日

本日は漢中市内から108号線を一路東へ走ってから,西へ戻りつつ順に名所を見て行く行程となった。

三日目の観光スポット

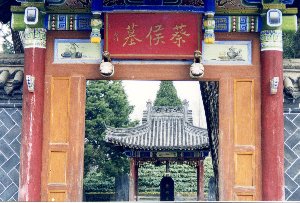

- ・蔡倫墓 (洋縣)

- 漢中市街の東方約80kmの龍亭鎭にある「龍亭侯蔡倫」を祀る墓所である。 本日の運転手は,娘が病気のために休んだ張さんに代わって呉さんがハンドルを取る。 朝霧の中を猛スピードで飛ばすのでひやひやする。 漢中の田舎は水田が多いから,風景もどこか日本に似ているところがある。 呉さんも初めて行く所なので,大分手前から道行く人に確かめつつ前進して,遂に龍亭鎭に到着。 素朴な田舎の路傍の朝市を見つつ広場へ出ると,その前に土塀に囲まれた蔡倫墓がある。ここまで外国人が訪れることは余りないであろうと思って少し得意な気持ちになった。 社殿は以外に立派である。 小さいながら陳列館もある。

昔の写真を見ると,塀も社殿も陳列館もなく,まさに村の鎮守の如く,墓とそれを取り巻く数本の樹木があるだけの簡素なものだったようだ。

「蔡倫」(cai lun さいりん)(AD 62?〜121)は漢代の人,元初元(114)年龍亭侯に封ぜられる。 18年の刻苦研究の末,紙を発明した人として伝えられているが,FAさんの解説によると,技術改良をした人とのこと。 所謂“宦官”であった。 のち宮廷内抗争に巻き込まれ訴追を受けるが,恥辱を潔しとせず服毒自尽する。 この地に葬られ,死後30年にして汚名が雪がれる。

蔡倫墓

龍亭鎭の町角に立つ龍亭侯蔡倫像 - ・張騫墓 (城固縣)

- 張騫墓は城固縣の縣城から北北西に,少し街をはずれた博望郷饒家營村というところにある。 さすがこの地に生れた漢の名探検家の墓所だけあってか,相当広い敷地が充てられている。 大寺院のような趣がある。 縣城の中心の十字路に彼の立像が立っている。 韓信も蔡倫も張騫も,似たような姿をしていると感じたのは気のせいか。 歴史の伝えるところでは,彼「張騫」(zhang qian ちょうけん) (?〜BC114) は漢武帝の命を受け生涯で二度も西域へ政治的大旅行をする。 一度匈奴に捕らえられ十余年を異国で過ごし,匈奴の娘を娶らされるが,脱出して帰国。 「絲綢之路」(シルクロード)を開拓した人と言われる。博望侯に封ぜられた。

城固縣には漢の三傑の一人「蕭何」(?〜BC193)と東漢の「李固」(94〜147)の墓もある。 同じく三傑の一人「張良」(zhang liang ちょうりょう)(BC250?〜BC189)の廟が漢中の北方,留[土+霸ba]縣の北部 留侯鎭にあるが,遠すぎるので,今回は計画から外した。

張良は韓(戦国)の宰相張平の子,字は子房(子は貴族に付ける呼称)。 韓が秦により滅ぼされた後,秦始皇帝暗殺を目論んだが果たせず,その後、劉邦に仕え帷幄の臣となる。 漢朝建国後留侯に封ぜられる。

漢中への帰路,小学校が退ける時刻になると,パパママたちが自転車や車で校門前で「宝貝bao bei」(愛児)をお出迎えしている,当今あまり珍しくもない風景に,ここでも出会う

張騫墓入口

縣城の中心の十字路に立つ

博望侯張騫の像

張騫墓 - ・古漢台 (漢中市内)

- 古漢台は高台にある。 漢高祖が漢王となった時の宮廷の遺跡と伝えられ,いわば漢王朝発祥の地であり,漢王朝の国号の漢はこの地の名前から取られた。 今は漢中博物館になっている。 中には漢魏十三品という著名な書家の石刻と拓本が陳列されている。 前述の曹操の書もある。

遅い昼食を古漢台近くの「天天餐館」という食堂で「火鍋」を食べる。 別室で四人で食べたのだが,その部屋の使用料として20元請求され,MM嬢が我々の手前もあってか,猛烈に抗議したが,したたかさでは店主夫人のほうが上手であった。

夕刻638/635列車で西安へ帰る。 車中中国人乗客と座談会となる。 中国の大学昇学率(進学率)が話題となったが,某紳士は「以前は20%台だったが,今は50%を越えた」という意見であった。 これは別の機会に学生から聞いた話とも符合する。 ただし,無論,これは全人口に対する比率ではなく,進学を目指す特定の高中学校における率であろうと思う。

古漢台 (漢中博物館)

古漢台 (漢中博物館)

古漢台 (漢中博物館)

伝聞情報のみで書いた中国の学制 小学校((5)〜6年) 初中(3年) 高中(3年) 大学(4年) [医科5年] 大專(3年) 高中專(2年) 中專(3〜4年)

一口メモ

入学して約一カ月後の9月27日に漢学院の朗読コンテストがありました。 なるべくたくさんの学生が参加するようにと事前に王老師などが勧めていたので,名古屋中国語教室で使った教材の中の一つ“中国的情人節(中国のバレンタインデー)”という新聞の切り抜きを読むことにして,M先生のところへ出入りしている劉静さんにテープに吹き込んでもらった録音をお手本に練習しました。 結果は二等(5人)に入賞し,“二等奬”として中国画の冊子を貰いました。 このとき前記のWJさんにも練習を一二度聞いてもらいました。 そのせいもあってか,WJさんからは,私の発音が,今まで会った日本人の中で一番きれいな発音をする人のうちの一人だと過分なお褒めを戴いたものです。

Page Top NEXT BACK