|

<クリックで拡大画面になる> |

朝の平遥の裏通り,ロバと人力三綸車がすれ違う

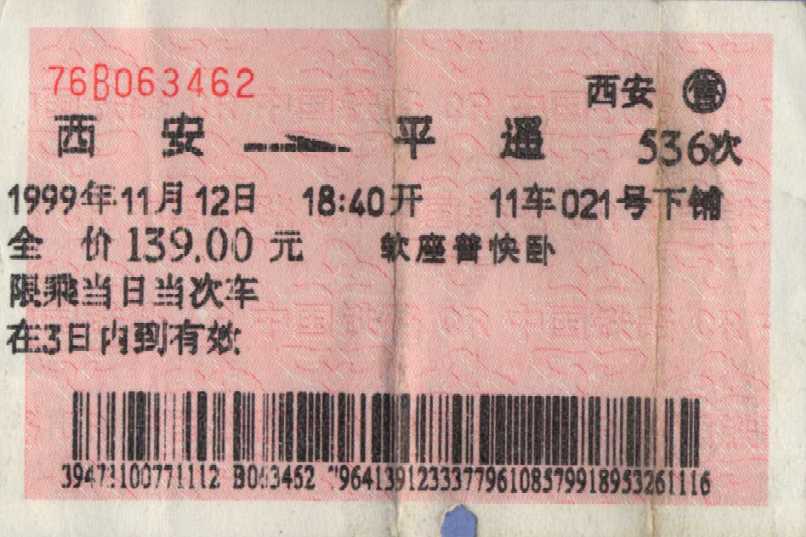

軟臥車票(一等寝台車の切符)下鋪<下段>

<クリックで拡大画面になる>

11月に入ってHSK輔導が始まったころ,H夫人が山西省平遥(ping yao)へ行ってみたいので,M 先生ともども一緒にどうかとのお誘いがあった。 平遥は1988年世界文化遺産に指定さた明清時代の古い町並みが保存されている町と聞き,興味をそそられたので連れていって頂くことにした。 軟臥車(一等寝台車)の四人掛けコンパートメントを一行だけで占有したいということから,IA嬢も誘い合計4人で行くことになった。 そもそも以前ここを訪れて感銘し宣伝したのはH氏であり,我々も旅の前にH氏から一通り予備知識を教えて貰った。

切符はM 先生の若い中国人の友人の父が旅行会社を経営している縁でそちらで手配して戴くことになった。 本当は往復の切符の手配をお願いしたのだがとM先生はおっしゃったが,入手できたのは行きの切符だけだった。 普通中国で個人が旅行するとき往復切符は買えない。 これは平遥から帰るとき分かったことであるが,そこは田舎町であり,そもそも平遥駅自身が発売できる切符の割り当て数が,特定の列車の,しかもごく少人数分しかないらしいのだ。 現に我々は硬臥(二等寝台)三枚の切符しか買えなくて,残る一枚を車内で買う羽目になった。 経験者の人に聞くと,便利のよい帰りの列車の切符を間違いなく入手しようと思うなら,始発駅である,平遥の更に北,鉄道営業距離にして108kmの山西省省都 「太原(tai yuan」まで行って乗らなくてはいけないということだった。 しかしいくら何でもそこまでは・・・・ということで,とにもかくにも北へ向かっての出発とはなった。

10月12日夜 南門にある長安城堡大酒店( ANAホテル)の住人H夫人とは同ホテルで落ち合い,西安駅へ。 二階の④軟室候車室(一等待合室)にて時間待ち,時間が来ると服務員がホームまで先導してくれた。 やはり二等車とは待遇が違う。 西安の西方の宝鶏(baoji)発太原行き536列車で18:40pm 西安を出発し,翌朝6:38定刻に平遥に着く。

ここは古く新石器時代から人が多く住んだ所である。 伝説によれば帝“尭”が封ぜられた土地である。 古くは「古陶」、「平陶」と呼ばれた。

この地を,中国地図出版社の中国歴史地圖集で探して見ると,既に春秋時代の晋国,戦国時代の趙国に「中都」という地名で出てくる。 正確に言うと現在の「平遥」より少し西南方に寄った場所である。 「中都」は漢代・三国時代・晋代・十六国時代・南北朝時代の北朝の魏と続く。 但し北魏では「中都城」という地名に変わっている。 「平遥」が大きな町として出てくるのは,この北魏時代篇からである。 北魏の太武帝の名前“拓跋”の“

”と“陶”が同音(tao)なのでそれを忌み「平陶」を「平遥」に改めたという。 隋代篇では既に「中都城」は見当たらない。 文化遺産として指定されたのは清代後期の建築物が多く保存されているからである。 小北京として宣伝されている。

朝到着してすぐ,駅前のホテルに部屋を取って,シャワーを浴び,朝食をとる。 このホテルの名前が「中都賓館」である。 一番安い100元の部屋を二つ取る。 結構広々としている。

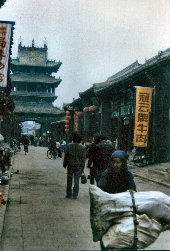

ここは周囲6kmの城壁に囲まれた縣城であり,町の中の狭い路地から路地へと廻るには自動車では無理で,どうしても道案内とガイド役を兼ねた足踏み三輪車が観光の脚として欠かせない。 2台と契約し,足掛け二日間乗ることにした。 初日は城内観光なので通常料金の10元/台,二日目は郊外まで往復したので30元/台まで奮発した。

初日の主な観光スポット

昼食は途中三輪車の車夫たちと一緒に食べる。 山西省らしい多彩な麺類主体の食事である。 コース終了後は街を見物しつつぶらぶらと歩いてホテルまで帰る。 周辺にはたいしたレストランはなくホテルで夕食。

- ・民居 侯宅<侯王賓舊居> (範街2号)

- 馬をつなぐ優雅な石柱が数本門前に立っている。

- ・民居 某氏宅 (菇芦肚巷)

- 三輪車の車夫氏の知己の家とのこと。 今は漆絵の画家の一家が住んでいる。 ご主人が2階までも案内してくれた。今も修復中。費用は個人負担とのこと。 これは大変である。

侯王賓旧居の大門の前の標識

漆絵の画家の家,二階建て。 昔の銀行家の家 - ・武廟

- 文化革命で破壊されたままである。 いつかは修復するだろうが,今はただの廃屋。

- ・旧縣衙

- 昔の縣の役所を最近復元した建物。 ゆっくり見る時間はなかった。

- ・文廟大成殿

- 孔子廟(である。 ただ大きいだけで特に感興はなし。

- ・民居 王宅 (倉巷9号)

- 明末・清初の四合院建築で,ここも現在王一家が住んでいる。 住人のおばさんが100年前のガラス絵などを熱心に説明してくれた。 後院の正楼は磚窯洞(yaotong)になっている。 夏涼しく冬暖かいのだそうである。

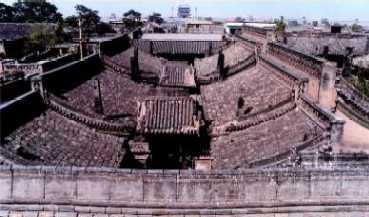

口字の形というより目字の形の四合院建築。後院から奥の正楼を見る。保存良好

100年前のガラス絵。左の正楼の右下の窓に切り子のように書いてある

独特の屋根の曲線。鬼瓦ならぬ屋根飾りが設けられている。平遥の典型的な民家

- ・"百川通"票号旧址

- 票号( piaohao )は中国最初の"銀行"である。 山西省の商人が経営した金融機関で,清末には全中国の金融を支配したこともある。 大手は日本の東京・横浜・大阪にも支店を構えていた。 ここは博物館として保存されている。 専属の導游(ガイド嬢)が二、三人いて,25元で中国語での説明と案内をしてくれる。 リスニングの練習にはなるが,全部はとても聴き取れない。後日,案内してくれたウィグル族のガイド嬢毛鋭さんに我々と一緒に撮ったこの写真を送ったら,丁寧な礼状が来た。

"百川通"票号。 右端がここのガイドの毛鋭さん

"日昇昌"票号 - ・明清街(正式名称は南大街)と金井市楼(City Tower)

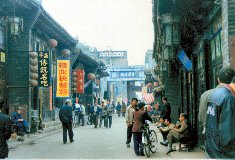

- 明清時代の雰囲気そのままの古めかしい店構えの商店が連なる。 土産物屋や骨董の店が目立つ。 中心に高さ18.5mの金井市楼が街路を跨いで立っている。 横丁もわりに清潔,風情がある。

- ・

局博物館 (明清街に面している)

- 後で調べて

客とは旅客運送の護衛の意味と知る。 説明が中国語なので正直よく分からなかった。 陳列品から察するに,

(biao)は貨幣・商品流通のための護衛が掲げた旗指し物のようなものを言うらしい。 辞典では

(biao):手裏剣と書いてある。

明清街

金井市楼

明清街 - ・清虚觀

- 道教の建築物。 見物はパス。

- ・"日昇昌"票号

- これも銀行家の家。 物凄く広い,大店(おおだな)という感じ。 ガイドはいない。 ここがコースの最後,似たような建物内を歩きまわるのも既に辛くなっている。

四合院の屋根の瓦(いらか),見事な幾何学的模様

<パンフレットより>

"人力三輪車"

二日目の主な観光スポットは郊外にある双林寺。 その後は我々だけで市街地を取り囲む城壁の上を歩いて半周した。

双林寺まではかなりの距離がある。 懸命にペダルを踏む車夫の首筋の流れる汗を見ていると,何だか申し訳ない気になった。 タクシーで来ても大して値段は変わらない。 顔に当たる風が冷たくて初冬の感じがした。 足掛け毛布無しでは風邪を引きそうである。 ここは北京とほぼ同じ緯度なのだ。 最初中都西路を鉄道線路沿いに真っ直ぐ西へ向かって行き,次いで直角に折れてやや狭い道を畑の中を南に向かう。 この道は舗装道路ではないがよく踏み固められている。 それでも振動は相当なもの。 道の両側の白楊樹の並木の眺めは最高である。

降りてから戯れにに三輪車を操縦してみたら,素人には大変力が要る上に,直進することさえ難しい。 必ずどちらかへ曲がってしまう。 三輪車で来たのは我々くらいであった。双林寺には2500体の彩色塑像があるとのこと。 重要な物は殆どすべて金網や鉄柵で囲まれていて,厳重に保護されている。 おまけに撮影禁止の掲示まである。 季節柄か観光バス一台の客が来た以外に殆ど他の観光客はいなかったから写真も撮ったが,位置取りが難しく,よい写真は撮れない。

白楊樹の並木

柵の中の菩薩塑像

市内に引き返し,城壁のところで三輪車を降りて,ゆっくりと城壁の上を歩いて廻ることにする。 天気は快晴である。 この城壁は明の洪武3 (1370) 年に拡張建築されたもの。 全周6163m,高さが8~10 mある。 この上を貸し自転車で周回することも可能。 城内の民家の屋上は大体平らで高さも殆ど揃っていて,色も似たような灰色であるため,まるで積み木細工のように整然と見える。 中には瓦屋根もあるが,それは多分富裕な家か寺院などの公共建築物だったものだろう。 南東角の奎星楼で私は足を踏み外してしたたかに脇腹を打った。 全く恥ずかしい話で,おかげで半月間立ち居振舞いに大支障をきたした。 帰っから学内のクリニックでX線写真を撮ったが,幸い骨には異常はなかったが。

半周したところで疲れたので城壁を降り昼食にする。 明清街の適当な店に入り,色んな料理を注文して食べ比べる。 中に日本のたこ焼そっくりの味のものがあった。 当地の名物料理「△△」とあったが,名前はメモしてないので,書けない。

城壁から見る民家の屋根

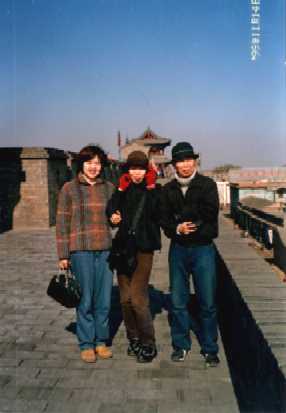

城壁の上で

城壁

ホテルで小休止。 女性二人が切符の手配をホテルのフロント嬢に頼みこみ,彼女が親切に駅と交渉してくれたにも拘わらず中々見通しがたたず,結局,前記のように三枚しか買えず,一枚は乗ってから車内で買って下さい,多分大丈夫です,ということになった。 三綸車の車夫の一人がわざわざ見送りに来てくれた。 そこはいかにも田舎らしい人情を感じた。 彼は春節[旧正月]や元宵節 [旧暦1月15日]の花火はきれいなのでぜひ遊びに来てくれなどと,無骨な口振りながらも街の宣伝も忘れない。

15:30の「太原(tai yuan」発四川省成都(cheng du)行き485列車に乗り,先ず軟臥(一等寝台)がないかどうか車掌に尋ねると,軟臥担当らしい女性服務員にバトンタッチされて,私が軟臥車まで同行して見に行くが空席なし。 仕方なく男性の車掌さんから硬臥一枚を補票(切符の買い足し)する。 その席は三人と離れているので,M先生がこういう交渉は女性のほうが有利との託宣で,H夫人が相席になった一人の中国人男性に頼み,快く席替えに応じてもらった。

西安到着予定時刻は夜中の一時だったが,何かよく聞き取れない車内放送があり,遅れて二時に着く。 終点ではないので,寝過ごさないか大変気を使う。 改札口( といっても切符は出す必要がない)を出ると降りる客目当てのタクシー運転手が群がり寄って来て,ぼやぼやしていると荷物を質代わりに奪われかねない。 M先生が先頭に立って「我們先吃飯(わしらは飯を食ってからだ)!」と怒鳴りつつ,ひとまず人垣をすり抜けてから,タクシーを掴まえた。 夜中に着いても交通の足には何の心配もいらないことがこれで分かった次第。

もう一つ私の失敗談を付け加えると,平遙に到着した朝,寝起きだったので,降りるときポケットから財布が零れ落ちたのに気が付かず,車外へ出て歩きかけた時,車掌が拾って追いかけて呼びとめてくれたこと。 ジーパンのポケツトは小さいしジッパーもない。 やはりバッグにしまって置くべきであった。 今考えても冷や汗がでる。

一口メモ

中国の鉄道では,基本的に自由席はなくすべて指定席なのだと現地で聞ききましたし,確かにその後個人で中国国内旅行をした時買ったのは間違いなく指定席切符でした。

「おとぎの国の千夜一夜物語」(ぼたこさん--http://www1.plala.or.jp/botako/)を見ると,無錫→上海間の普通列車に乗ったとき,"無座"という切符を買い,また乗客皆もその切符で乗っていたという記事があり,解説があって,これは 『日本で言うところの普通列車の自由席にあたります。指定席切符を持った人が現れない限り、普通席に座ってよい。切符を持っている人が来たら必ず譲ること。 値段は、普通切符(指定席)と同じ値段です。 始発駅以外は、当日券は「無座」しか買えません。 普通指定席は始発駅で売られているそうです。』 と説明されていました。

私が極く短距離の硬座(二等座席)に乗ったのは,咸陽→西安の約20分を鉄道で帰ってきた時ですが,このとき座席はがらがらに空いていたので,適当なところへ座りました。 記憶は全くありませんが,ひょっとするとこれが "無座"だったのかもしれません。 確か延安発西安行きの列車だったと思います。 よく覚えているのは咸陽の駅の切符売場の全窓口が頑丈な鉄格子でびっしり覆われていて,一体なんという警備体制なんだろうと思ったことです。

Page Top NEXT BACK