クリスマスの頃日本料理の「惠里」へ招待した |

和服の人は日本語のできる中国人ウェイトレス |

クリスマスの頃日本料理の「惠里」へ招待した

和服の人は日本語のできる中国人ウェイトレス

● 私の室友HS君と 彼にまつわるいろいろなできごと

彼は当時20歳,家庭はパキスタン[巴基斯坦]でも富裕な階層に入るのだろう。 親族だけで三十五人,使用人を含めると約五十人の大家族。 自動車も当然数台ある。 専用の牧場があり,毎日新鮮な牛乳が飲める。 実妹が一人いて,従姉妹と共に当時西安医科大学へ留学していた。(2001年現在は帰国し本国で勉強中とのこと) その大家族を支える父親は実業家で,今は中国から小型の電気部品を輸入し販売している貿易商。 ウルムチ[烏魯木齊]に叔父が駐在していて仕入れを担当している。 中国とパキスタンは陸続きの隣国なのだ。 彼もいずれは父の仕事を引き継ぐ長男である。 気が優しくまじめで宗教心が厚い,厚いというよりそれが本然の性格の一部になっている。 掟に従い酒・賭け事は一切したことがない し,タバコは吸わない (もっとも彼の祖父はタバコを好む)。 イスラム方式で調理されていないものは食べてはいけないのだから,イスラム教徒が特に食習慣の異なる外国で暮らすには苦労が多い。 最初彼を街のレストランへ連れて行こうとしたら,いちいちここはモスリムレストランか?,と聞かれた。 彼等は麺は常食にしていない。 お米である。 肉は大体鶏肉,時に牛肉を食べる。 最初のうちは彼は食事の度に妹さんの寮へ行って彼女が自炊する食事をともにしていた。 ただ朝は私とパンと紅茶の食事をとった。 バンはなくなったら相互に買い足すルールを作った。

彼は自分の名前はペルシャ式なのだといい,自分には名前はあるが,西欧式の 姓 (family name)はないという。ではメールで使う"S"は何の意味?と尋ねるが,要領を得ない。多分外国人には説明しにくいことなのであろう。 パキスタンの国語は,約六割の人が話すウルドゥー(Urdu)語だという。この言語のことは初めて聞いた。 一度イスラム教徒はなぜ豚を嫌うのか聞いてみた。 豚は貞節を守らないからだという意味の答えだった。彼の家はラホール[拉合尓]にあるが,高校を出るまで市内すらよく見たことがないそうで,いわば箱入り息子である。 体も丈夫とはいえない。 そのため私が学内のクリニックに連れていったことが二三度ある。 英語を集中的に本格的に勉強したのは,一家が商売の都合でドバイに住んだころで,そこで先生について数ヶ月学んだと言う。 その先生はアラビア人だが,今イギリスで教授になっているとか,英語のほかに随分人生についての考え方を教わったと述懐していた。 彼の英語はさほど旨くはない。

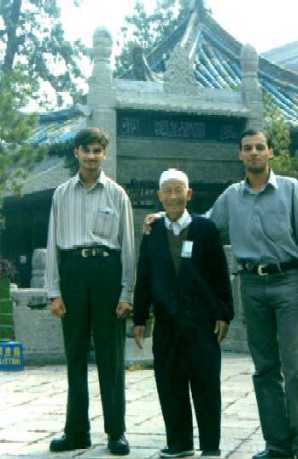

西安「清眞大寺」 にて右がHS君. 牧師を挟み左がFS君

信者は入場料無料 ,一日5回のお祈りがある

「清眞大寺」は回教寺院だが殆ど中国風

「清眞大寺」にてIGさん

パキスタンにいた時の彼の日常は,朝十時朝食,午後四時昼食,夜十時夕食,暇なときは“ホンダ”を駆って街へ出かけるといったものだったらしい。 父親も規律正しい生活習慣を身につけさせるためにも,妹さんが先に来ている中国へ送り込んだというのが真相のようだ。 朝起きは苦手で当初は朝の授業にしばしば遅れていた。 私に起こしてくれと言ったこともあるが,自分でやらなければ意味がないと思うので,私は敢えてしなかった。 彼はモスリムとしての朝食前のお祈りは,寝坊した時以外は欠かさなかった。 コーランは神聖なものであるからと本棚の一番上にカバーを掛けて置いていた。

イスラムの世界では,女性が肌を見せること,表に出ること,働くことを歓迎しない。 殺人事件の多くは,彼の言によると,例えば妹にちょっかいを出した男を射殺するといった復讐が多いのだと言っていた。 真偽の程は知らない。 彼は常常言うことは,中国人女学生のミニスカート姿などはとても許せないし, 大勢の男友達と付き合う中国人女子学生は道徳的にはだめなのだそうである。 ハンサムな容貌から彼に声をかけようとする女子学生がいるようだが,その方は引っ込み思案である。 所謂ガールハントなどは彼にはできそうもなかった。

私の誕生日を祝ってくれた夜

NS君(以前のエジプト大統領みたいな名前) とはいえ20歳の若者,半年の間には片思いの失恋もしたし, 部屋へ招待する中国人の女子学生友達も作ったり,日本人の"お姉さま"に珍しく積極的にアタックして中国語の家庭教師になってもらったりと,彼流の甘え方でそれなりの“進歩”のあとが見られた。

K君(愛知県出身)

HS君の妹(左)と従姉妹(右)

また,ある時彼が友達になっていた中国人学生が,彼を賭けごとに引っ張り込んだために本気で怒り,絶交してしまったことがある。 日本人のような宗教心と縁遠い生活をしている人間にとって,地球上にはこういう思想に準じて生きている人種もいるのだ,という目を開かせてくれた。

感心したことは,いつもズボンはキチンと自分でアイロンをかけ,袖の長いYシャツと皮靴着用以外では外出しないことである。 故国ではママがしてくれていたアイロンがけであるが。 他国人のように,半ズボンにTシャツ (襟がないから別名を老頭衫-おやじシャツ-という)というだらしない服装は絶対にしない。

10月頃になって,医科大学のパキスタン人新入生二人が外院に言葉の勉強に来るようになって,やっと彼にも兄貴分として振る舞える仲間ができて,しばしば我々の部屋が一同の溜まり場になった。 FS君とNS君である。 私も昼食と夕食は彼等と連れ立って「民族飯店」へ出かけるのが,ラマダーンが始まるまでの習慣になった。 FSはおとなしく,NSはその正反対である。

中国語をゼロから学ぶ彼のために,上記の中国人学生との絶交以後,私が至らぬまでも通訳の役を果たす機会が増えた。 私の実力ではとても完全な通訳とはいかなかったが,不安の解消には役立ったろうし,これは私にも色々中国の日常文化に触れる好い経験になった。 それに加えて,"外人つながり" とでも言うべきか,彼の愛すべき人柄ゆえにイラン人のビジネスマンとか,ドイツ人の学友とかに可愛がられ,そういう付き合いの中で私とも顔見知りになるなど,得ることのほうが大きいため,空き部屋ができた時にも,私は敢えて一人部屋への転居はやめることにした。 だんだん彼の鼾に耐えられなくなってはいたが。

私が彼に同伴して行ったところは,先ず

① 学内のクリニック。 ここは当直医がいて,夜も診療してくれるのがメリット。 私は発熱,腹痛,頭痛,腹下し,薬を飲む くらいの言葉を知っている程度だが,女医さんが如何にも医者の口調で中国語を話すのを聞いて国が違っても同じ職業の人は同じような口調で話すものだなと,妙なところで感心した。 所が後日私自身腹痛や打撲症で行ったときにはおたおたしてしまい,他人の場合のように冷静に対応できなかったのには,実に残念というか,口惜しかったものだ。

② 次いで行ったのは 大通りの民間の診療所。 これは彼が皮膚が弱く,できものの傷がなかなか治らないために定期的に薬と注射をしに通ったときである。 診療所といっても一部屋のこじんまりとしたもので,医者と看護婦合わせて二三人。 こちらでは注射は欧米式にお尻にする。

③ 次は西安駅へ,彼宛てに送られてきた鉄道駅止め小荷物を受取りに同行したこと。 構内の「行李提取所」 というところ。 ここでは外国人目当ての受け取り業務代行屋が屯していて,我々に声を掛け,韓国人か?などと聞いて,違うと答えると,代わりに荷物を受け取ってやる,と受取り証を見て 「期日を過ぎているから延滞料19元と正規の料金30元,計49元でどうか。 あんたはここで座ってまっておればよい。」 などという。 怪しいとは思わないではなかったが,面倒くさいので ,40元に値切って待つことにした。 代行には気をつけよ という注意書きが貼ってある。 公安(警察)が一人立っているが,代行屋の兄ちゃんと談笑したりしているのだから,天下御免の商売なのだろう。 大勢が一つの窓口の前に行列して待っており,また荷物受け取り口たるや押し合いへしあいの喧燥の場になっており,とても拙い言葉でスムーズに事が運ぶようには見えなかったので,"学習"の手間を省いて代行屋に頼んだという次第。 鉄道便は送料は安いのだろうが,煩わしい点もある。

後で代行屋に聞いた手順とはこうである。 持参した受取り証を「行李換票處」 という窓口で,受け取り券に交換してもらい,それを持って荷物を受け取り口に行く。

壁に貼ってある告示は次の如し。 《西安火車站忠告貨主:不要譲他人代辧領取,以免上當(受騙)》 (荷主の方に忠告します:他人に荷物受取りをさせてはいけません,騙されるおそれがあります )

ここで一般の郵便物の受け取り方について紹介すると,

ふつう,大きな荷物は,通知が送られて来るので,長安南路を少し北へ行った"小寨"にある郵局(郵便局)まで,パスポート持参で行かなければならない。 1Fに受け取り窓口がある。 2Fは通常の郵便や国際電話などを取り扱う。

受け取る小さい荷物や手紙は新楼のロビーに窓際の郵便物入れ用の小さな紙箱へ入れておいてもらえる。 これは学(Xue)老師(学ママ)のお仕事のようである。 というのは郵便物は小寨にある郵局から校門横の守衛室に届けられるので,一人では持ち切れない荷物とか人手が足りない場合,受取り人本人が学ママにそこまで同行を求められ,荷物を入手することになる。

手紙や荷物の発送は,学校の近くの郵局(郵便局)で用が足りる。 当時は正門の真向かいにあったが,その後場所が変わったと聞く。 国際郵便は,はがきが4.20元,封書は10gまで5.40元,20 gまでは6.40元,あとは重量に従い増えていく。 日本のようにお金を受け取り局の印を押して終わりと違い,こちらではあくまで窓口へ封書を差し出し料金額相当の切手を購入し,自分で貼ってまた窓口に返すというようにしなけばならないのも一種のカルチャーショックである。 投函するための郵便ポストは一度も見なかった。

④ さて,彼に同伴した最大の事件は歯医者通いである。 彼が教室の先生に勧められた病院は「西京口腔医院」であるが,そこは解放軍の医科大学の付属病院であることは留学前にインターネットで調べて知っていた。 タクシーで乗りつけ, 門の横の挂号室(受付)で申し込みをしようとしたが,私の実力ではなかなか話が通じない。 そうこうしているうちに居合わせた若い軍人が口を利いてくれ,英語のできる女性事務官らしき人が出てきて,診察申込み票のようなものを代筆してくれ,我々が25元支払ったあと,建物の裏のほうにある2Fの特診科へ案内してくれた。 そこが軍人,その家族,関係者などの特別な窓口であることは後で教えられた。 道理で入った時客層も一般人とは違うとは思った。 待合室も診察室もゆったりとして広い。 ここの医者も看護婦も身分は軍人である。 後日ここへ向かって歩いているとき軍服姿になった看護婦さんに出くわしたことがある。 初めての時は初老の女医さんが診察した。 私も介添人として診察室まで入った。 少し雑談もしたが,病名は紙に旧字体で「齲病 ,牙」と書いてくれた。 どちらも虫歯のことだ。 看護婦さんが,先生よくこんな難しい字をご存知ですねえ,というようなことを言うと女医さんが昔は皆こんな字を習らったものよ,とちょっと得意そうな顔になった。 この「齲(qu)」という字は今は簡体字で「

」 と書く。 診察の前に若い見習い看護婦が付き添ってくれて1FのX-RAY室で写真を取るが,この時,代金として6元を支払う。

診察中に『熱得疼麼?』と質問され,熱が出るほど痛むかという意味だと解したが,どうも割り切れず,後で中国人に尋ねたら,そんなことばはないと言われた。 どういうニュアンスだったのか今でも分からない。 女医さんは,今日は「補牙(buya) 」したが「觀察(guancha」」するので一週間後に来てくれと言われて,ここを辞す。 去る前に收款台で治療費110元を支払う。 ここへは延べ4回通い,治療費はトータルで約500元掛かったように思う。 次の回からは英語のできるドクターが診察・治療に当たってくれたので,私の出番はなく,交通手段として高いタクシーを止めてバスに切り替えたことぐらい。 最後の治療のあと看護婦さんが,『我們保留挂号証,・・・・・・・』と言った。 患者受付番号は保存しておくから,病気になったら,手続きなしで診察に来れますよという意味らしい。 学院の小揚先生は,公立病院の方が私立病院よりむしろ安いです,と解説してくれた。

ここでイスラムの断食節ラマダーンについて知ったことを書く。 イスラム暦の出発点は622年7月16日で,アラビアの太陰暦をベースにするもので,一年が354の平年と355日の閏年からなる。 従って一年がグレコリオ暦より11日ほど短いため,毎年ずれていく。イスラム暦の第9月の名をLamadanと言う。 そのためラマダーンも毎年11日づつ早まる。 1999年のラマダーン月は12月9日に始まり1月7日に終わった。 これも国により少しづつ異なるようだ。 この期間彼等は夜明け前に起きてひっそりと朝食をとっていた。 彼HS君はそれからまた寝てしまう。 そして昼頃起きるから当然その間は授業に出ることはほとんどなかった。 これは彼が余り丈夫ではないからだ。 普通の人はそのまま仕事に出かけ,日没を待って食事をする。 直る見込みのない病人は断食しなくてよいとのことだが,HS君のような人もいるわけだから,あまり生産的な掟とは言えまい。 合理的でないのが宗教だと言ってしまえばそれまでであるが。

ラマダーンが終わった後の数日はイードという祭日になり,お正月のような雰囲気になるそうだ。 彼にも故国から民族服が送られて来ていた。 お正月の晴れ着というわけだ。

ラマダーンが始まった頃私の誕生日が巡ってきて,彼等がケーキを買って部屋で祝ってくれたことも忘れ難い。

学園に近いところに「天王星信息港」という名の網巴(wang ba )(インターネットバー)があり,留学生もよく利用していた。 端末が約15台。 利用料金は当時1時間5元であったが,25時間分を先払いすると半額になった。Microsoftの Hot mail というシステムもここでHS君に教えてもらい,彼に私のアドレスを登録してもらった。 マスターらしき青年が一人と事務員兼ヘルパーの女の子が二人勤務している。 暖房が一切ないので冬はあまり長居ができない。

彼は結構冗談が好きで,人をからかうこともしばしばであったが,一方自分が商売人としては向いていないという不安もよく口にした。 よく,お前は自分の父親くらいの年齢だから人生経験も深いはず,と決め付けて今後の彼の進路について私に真剣にアドバイスを求めてきては,私を困惑させたが,1年半学園で勉強したあと,既定路線通り中国に留まり,父君の事業の後継者の道を歩んでいるようだ。 電話によると,新しい支店ができて,そこを任され忙しい日々を送っているらしい。

2階が網巴(wang ba )「天王星信息港」

● パキスタンから来た語学の天才

決して若くない40歳の同学 MJ氏は,首都イスラマバードの大学で1年半日本語を学んだだけというのに,相当な日本語を話す。 既にして日本語を教えた経験もあるという。 漢字を知っているので中国語もさほど難しいとは思っていない様子。 母校の日本人の恩師のお声がかりでここへ派遣されたらしい。 食事は全て自炊していた。 彼の話によると,本来はしてはいけない部屋に住んでいるのだが,学校側へ強引に要求して (彼の言によれば,許可しないと帰国して恩師に待遇が悪かったと報告すると脅かして)厨房の利用を認めさせたらしい。 予定としては,外院の日語科ヘ移り,更に日本語を3年間学んでから,故国の大学で日本語を教えたいという希望を持っていた。 日本へ行かないのは日本の物価が高いことが一つの障壁になっているからであろう。

【注記】 パキスタンの国語はウルドゥー(Urdu)語だが,これはパキスタンの国語であると共にインドの主要言語の一つでもある。文字はアラビア文字を用いるが、インド・ヨーロッパ語族に属する。 この言語の成立事情の詳細は不明であるが,10世紀頃イスラーム教徒がインド亜大陸北西部辺りに侵入した後に,西アジアの言語(特にペルシア語やトルコ系の言語)と北インドの言語が影響しあって徐々に成立したと考えられている。

ウルドゥー語と、インドの国語ヒンディー語とは、基盤となった言語が共通であることから,文法は同一で、姉妹関係にある。 ただ,ウルドゥー語にはペルシア語、アラビア語からの借用語が多く,ヒンディー語にはサンスクリット語からの借用語が多いといった語彙の違いがあり,文字も異なる。 ウルドゥー語の文字は、アラビア語の28文字が基になっていて,これにペルシア文字4文字と、ヒンディー語系の音を表すために作られた3文字を加えた,合計35文字から成っている。文章は右から左に書く。(大阪外国語大学外国語学部地域文化学科南アジア地域文化専攻ホームページより)

● フランス人のPHさん

南仏のAvinionの出身。 古いフランスのフォークソング "Sur le pont d'Avinion(アビニヨンの橋の上で)"で世界に知られた ? 町だ。 故国ではセミプロの“自称”空間芸術家としてそれなりの実績もある人だが,フランスで老荘思想に心酔し,太極拳も学び,中国好きが昂じて,もう若くない年齢もものかは,遂に西安まで来てしまったという。 自分の前世は中国人ではなかったかと思っているとのこと。 専門の美術関係では,中国の学校の制度が専門分野ごとに固定化していて,融通性と自由がない点に失望したと言っていた。 この指摘はどうやら日本にも当てはまりそうである。 彼女は,体をこわしたり,寝坊したりして授業に出ないHS君を姉のように気遣って,よく教室のことを伝えに来ていたものである。 2001年現在外院のフランス語科の講師として西安に留まっていると聞く。● 若いドイツ人のカップル

新楼の玄関前で 。 前列右から二人目がPHさん。

学生同志の婚約者の二人がいた。 H&Mとしておこう。 二人は一つの部屋へ住んでいた。 青年の方はシベリア鉄道でヨーロッパから中国へ来たことがあると言っていた。 まだ大学生だが,世界のあちこちを見てから故国へ帰り正式に結婚して落ち着く予定のようだった。 わがルームメイトのHS君とクラスが同じで,彼を可愛がっていたから自然と私とも顔馴染みになった。 元気旺盛,ディスコに行ったり,華山に登ったりと余暇を精力的に活用していた。 韓国の若者たちがかなり親しくしていたようだ。 冬の気配が近づく頃西安を離れ,桂林のある南の暖かい西壮族自治区で冬を越してからドイツへ帰っていった。 翌年四月ベルリンの大学に復学したようだが,2001年夏現在既に南ドイツに引っ越し,仕事をしながら,古い家を買ってこつこつと自力で改造中である。 男の子も産まれたというメールが来た。

同じような婚約者のカップルは韓国人学生にも一組いた。>● J君

後ろの二人がH&Mたち,右前はモスクワから来たAsha

二三回会っただけの短いつきあいだったが,前記の韓国人 L君のつながりから,中古転車の入手に手を貸してくれた中国人学生のJ君がいる。 L君が自転車屋で中古自転車を38元で買って乗り回しているのを見て,私も欲しくなったのだ。 半年では新車を買うまでもないと考え,どこかへ当たってみようと思っていた頃,たまたま彼に出会い,私が自転車を欲しがってると聞くと,彼がある日文芸南路という,地図によると花・鳥・魚・虫市場と書いてある市場通りへ連れていってくれた。 文字通り,ペット,植木,小鳥,魚から自転車や機械部品まで売っている通りである。 大勢の通行人や見物人の中を自転車を押して歩いているのが売り手だというのである。 私にはただの通行人としか見えないが西安育ちの彼には読めるらしい。 盗品の転売であるからか,さりげなく歩きながらの交渉である。 数人と接触の末希望価格50元で一つ話がまとまった。 最低の自転車であったが, 外院のバス停近くで青空店舗を開いている自転車屋さんに頼み,ペダルの軸交換,タイヤチューブ交換など手を加えて,一応乗れるようになった。 彼とはたったそれだけの付き合いであるが,お礼を言ったとき,友達は助け合うのが当然だという彼の言葉には妙に説得力があった。 とにかく声のよく通る,元気のいい青年だった。

● 相互学習に付き合ってくれた中国人学生のことは後で触れることにして,西安の地で私の62歳の誕生日に花を贈ってくれた日本人留学生のIA嬢とME嬢に感謝の言葉を贈ります。

● 同じく日本人学友としていろいろとお世話になった日本企業の西安駐在員夫人のHYさん。 彼女は西安暮らしが長いので生活上の注意事項も教わった。 西安ではまだプロパンの普及率が低く冬の暖房は石炭を燃やす家が多い。 空気が汚れるので,洗濯物は外に干せないこと。気管の弱い人は外出後の嗽が欠かせないこと。 冬の寒さは格別で重ね着しか対策がないこと。 安くて良い風邪薬の紹介等々女性ならではの忠告も戴いた。

IA嬢と

ME嬢と

学友だった駐在員の奥様 H夫人,山西省平遥縣双林寺前の白楊樹並木の田舎道にて・・・

この並木道の景観は素晴らしいと感じた

一口メモ

西安でバスに乗った時,混んでいて下車しにくい場合に,降りようとする人が邪魔になる人々に対してよく『下不下(xia bu xia)』と声を出すのに気がつきました。「降りる人かそうでないのか?」と問い掛ける意味だと推測はつきましたが,実際には語気から言うと ,まるで「 降りるんだから道をあけなさいよ」 と言っているように聞こえます。 後に滞在した北京ではそういう言い方は聞きませんでした。

Page Top NEXT BACK