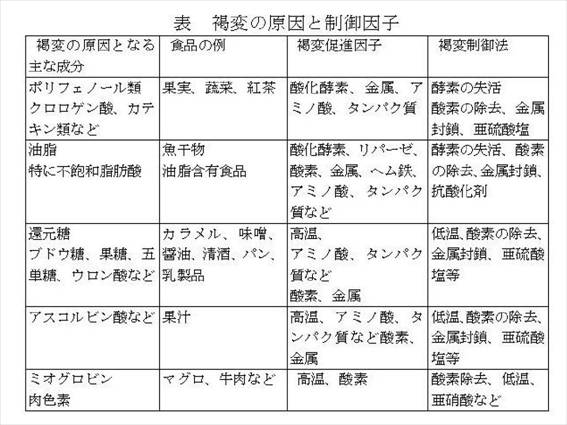

Ⅱ.化学的要因

一般に、重合・酸化・分解反応に起因する

1.ポリフェノールの変色

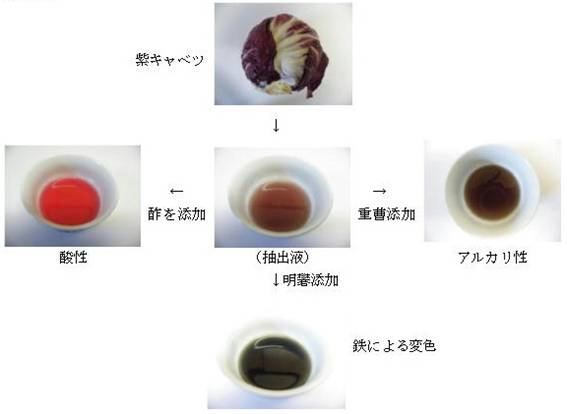

紫キャベツの抽出液に酢や重曹を加えpHを変化させた場合の色調の変化見てみましょう。

ポリフェノールは金属イオンと反応しやすいので注意が必要である。

例えば:

・羊羹を作ったところ黒い斑点が発生した。原因は井戸水に含まれる鉄分にあった。

・レンコン、ラッキョウが緑変した。原因はポリフェノールとアミンと結合し緑色物質が 生成した。

・芋餡やゴボウをアルカリ性にしたところ緑変した。クロロゲン酸による変色

ポリフェノールによる濁り

・クリームダウン

缶紅茶、缶コーヒー等の見られる現象で、飲料中に含まれるカテキン類が重合してできる濁りである。タンニン、カフェイン含有の多い程乳濁する

アッサム>セイロン>キーマン・ダージリン・アールグレイ

タンナーゼによる防止

・ミカンシロップ漬けの白濁

ミカン缶詰などを長期保存するとシロップが白濁する現象である。

果汁中のヘスペリジンが結晶化するためで、ヘステリジナーゼ(ナリンギナーゼ)等の酵素を利用し、ヘスペリジンを分解除去したり、メチルセルロースやサイクロデキストリン添加により、結晶化を防止する等の方法がある。

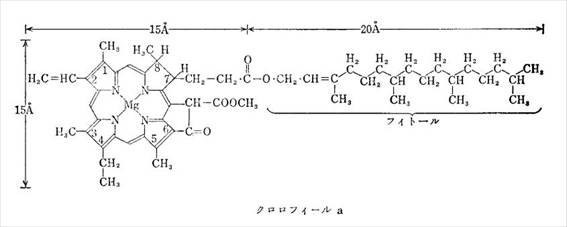

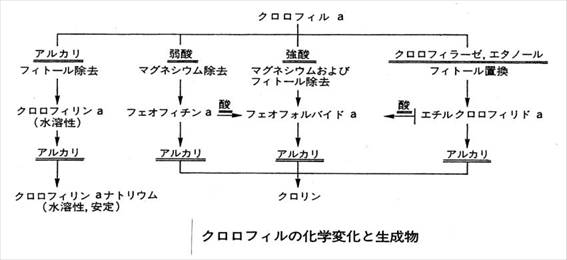

2.クロロフィルの変色

クロロフィルに含まれるマグネシウムはイオン化傾向が大きく、非常に離脱しやすい。

イオン化傾向とは水中で金属がイオンになりやすい順に並べたもので、通常下記の様に表される。

K>Ca>Na >Mg >Al> Zn> Fe >Ni> Sn> Pb > (H2)> Cu > Hg> Ag > Pt> Au

MgはFe、Cuに比べ非常に不安定であることがわかる。

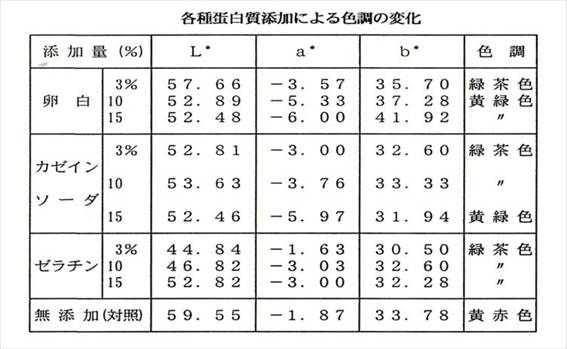

クロロフィル及びカテキン類による変色を防止する方法として、我々は各種タンパク質の利用を考えた。お茶のペーストに卵白、ゼラチン、カゼインソーダを添加し色調の変化を見たのが下記の表である。無添加区に比べ色調の改善が見られた。

3.糖とアミノ酸(アミノカルボニル反応)

カルボニル基とアミノ酸が共存する場合に起こる反応である。

カルボニル基としてはアルデヒドやケトンのみでなく、糖の分解や脂肪酸の酸化によって生じる2次的カルボニルも含まれる。また、アミノ酸は遊離アミノ酸だけでなくペプチド、蛋白質、アミン等も反応するのであらゆる食品に起こる可能性がある。

食品中の還元糖とアミノ酸やタンパク質が結合すると、シッフ塩基を形成し、ケトアミン、ジカルボニル化合物を経てメライノジンという重合褐色物質ができる。そのため、アミノカルボニル反応(メイラード反応)と呼ばれている。

また、ポリフェノールオキシダーゼにより生じたキノン類もカルボニル化合物として反応し、褐色の色素を生成する。

ソルビトールなどの様な反応性の少ない糖を変えることで褐変を抑制することが出来る。

3.油脂の酸化

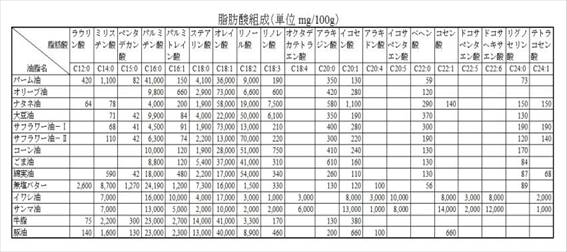

食品中の油脂成分は、不飽和脂肪酸を含むため、空気中の酸素により酸化が起こる。酸化した油脂は粘度や褐色度を増し、色々な酸化物を生成し、嫌な臭いがし、味が悪くなる。 脂質の化学反応(酸化反応)であることから、光・熱・金属などによって促進される。遮光包装や低温貯蔵、脱酸素などによって防ぐことができる。

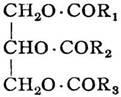

油脂とは高級脂肪酸とグリセリンがエステル結合したものである。天然に存在する脂肪酸は一般に直鎖の脂肪酸で、炭素数は大部分偶数個である。分子中に2重結合を持っているかどうかで飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸とに分けられる。

炭素数が増すにつれ融点が高くなり、2重結合数が多いほど重合・酸化しやすく、着色や異臭が生じやすい。

・飽和脂肪酸:2重結合の無い脂肪酸

パルミチン酸、ステアリン酸等

・不飽和脂肪酸:

1価不飽和脂肪酸

脂肪酸内に1個の2重結合を有している。

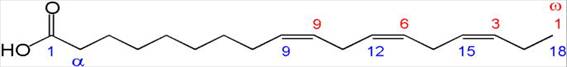

オレイン酸C18:1

多価不飽和脂肪酸

脂肪酸内に2個以上2重結合を有している。

リノール酸、リノレン酸、EPA,DHA等

リノレン酸(all-cis-9,12,15-オクタデカトリエン酸) C18:3=炭素数18個、2重結合3個

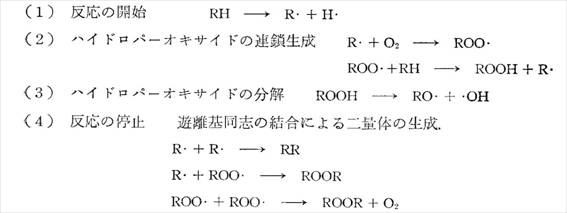

脂肪の酸化

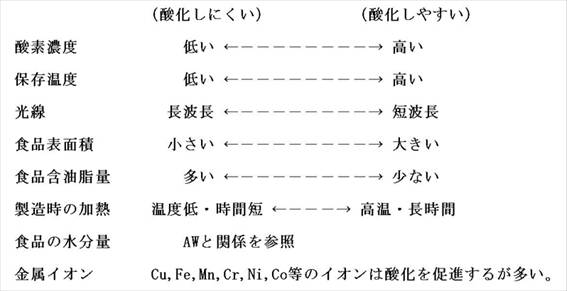

酸化に関与する主な要因

化学的測定方法

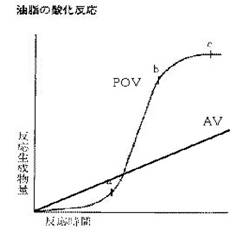

油脂の酸化指標の測定方法としては過酸化物価(POV:PerOxide Value)、酸価(AV:Acid Value)が一般的である。その他カルボニル化合物(マロンアルデヒド)生成量を測定するTBA(Thiobarbituric

Acid number)法、ヨウ素吸着量を測定するヨウ素価(iodine Value)などがある。

①過酸化物価(POV)

油脂が空気中の酸素に触れると、油脂成分中の不飽和脂肪酸が酸素と結合し、過酸化物が生じる。その量の測定値を過酸化物価といい、通常mg当量/Kgoilで表示される。

POV 0~ 5 ほとんど酸化していない。

5~10 酸化が進みかけている。

10~20 酸化が少し進んでいる。

20~50 やや酸化臭がする。大きな障害はないが好ましくない。

50~100 障害が起こる危険性がある。

100以上 吐き気がし、中毒を起こすこともある。

②酸化(AV)

油脂が加水分解を受けて生じる遊離脂肪酸の量を表す数字で。この数値が大きいほど油の酸化が進んでいる。遊離脂肪酸を中和するのに必要なKOHのmgで示す。

AV 0~1 正常。

1~3 少し劣化しているが、ほぼ正常。

3~5 劣化しており、好ましくない。

5以上 中毒を起こす可能性がある。

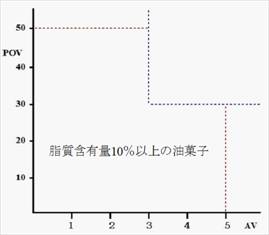

過酸化物価(POV)、酸価(AV)の規制(食品衛生法・JAS・衛生規範)

| 植物油脂 | 精製油のJAS規格:AVが0.2以下(精製オリーブオイルは0.6) サラダ油のJAS規格:AVが0.15以下 |

| 即席麺類 | 食品衛生法:麺に含まれる油脂が、AVが3」を超えまたはPOVが30を超えないこと。 JAS規格:油揚げ麺の油脂および味付け油揚げ麺 AV1.5 以下 |

| 油で処理した菓子 | 食品衛生法:指導要領(油分10%以上の菓子) 製品中に含まれる油脂のAVが3を超え、かつPOVが30を超えないことおよびAVだけでは5を超えないこと又はPOVのみでは50を超えないこと。 かりんとうのJAS規格:かりんとうに含まれる油脂の酸価が3以下および過酸化物価が20以下であること |

| 油揚げ | 地域食品認証基準作成準則:AVが3以下 |

| 弁当および惣菜 | 衛生規範:原材料としてAVが1以下およびPOVが10以下のものを使用すること。揚げ処理中の油脂が2.5を超えたものは新しい油と交換する。 |

その他