日本で以前から日本茶用に栽培されてきた中国種の茶の様々な品種は、アッサム種と比べると生茶葉に含まれるカテキンやカフェインの量が少なく、酸化酵素の活性も低いため

紅茶には適さないのではないかと言う考えを持たれる方も数多くおられることでしょう。そのため、品種改良や交雑種の開発など様々な試みが行われていることも確かです。

しかし、世界中には様々な紅茶の飲み方があり、様々な感性を持たれる方がおられます。強いインパクトのある刺激性の高い味や香りを求める方もいる反面、

ほのかに感じられる香りや味を楽しみたいと言う方もおられるでしょう。

「どぅとのむ」の紅茶もこれまで多くの方に味わっていただきましたが、「春摘みの紅茶」を好まれる方もいらっしゃれば、「夏摘みの紅茶」を好まれる方もおり、

個人差があります。

また、紅茶にCTC法と言う製法がありますが、

この製法では専用の機械により茶葉を押しつぶして(crush)、引きちぎって(tear)、丸める(curl)ことによって顆粒状にします。

CTC法では短時間で大量に紅茶を製造でき、その工程において強い発酵を起こしています。

よって、リーフティーより短時間で濃い味わい紅茶を淹れることができティー・ウィズ・ミルク(ミルクティー)に適していますので、

イギリスやインドなどでは好まれる傾向にあると思います。

しかし、ブラックティー(ストレートティー)で産地やシーズンの違いによる茶葉本来の持つ微妙な特性を味わうには

ブレンディングによって味や品質の統一化があまりされていないリーフの紅茶の方が適しているように思います。

「どぅとのむ」は、先に述べたように自然環境に多くを依存した手作業が主体となる栽培法であり、古い機械を駆使したオーソドックス製法によって紅茶造りをしているため、

大規模な農園で、高性能なシステムにより均一性のある高品質の紅茶を大量に生産するようなことは、残念ながらできません。

むしろ、時には収穫年や収穫時期などの違いによる茶葉本来の微妙な味や香りの変化を楽しみたいと言う方に適した紅茶かもしれません。

それは、妥協して企業努力を怠ると言うことではなく、理念の違いだと考えます。

自分で様々な工夫をしながら、恵まれた豊かな自然の中でそこでしかできない個性のある紅茶を造りたいと言うことです。

近年は地球の温暖化や気象の変化が激しく、それは人類に限らず植物も含め地球全体に影響していると思われます。

農薬や化学肥料等を使用しない「どぅとのむ」の栽培法では、自然環境の変化はストレートに茶樹に影響してくると思われます。

同じ年でも季節の変化がストレートに茶葉に影響するのはもちろんですが、同じ時期に収穫された茶葉であっても年によって出来不出来が現れると思います。

年や季節による自然の変化が、紅茶の味や香りや水色(すいしょく)の変化として表現されます。それを感じながら紅茶を楽しんでいただきたいと考えています。

ワインのエチケット(ラベル)に「ヴィンテージ:ブドウを収穫した年」や製造場所等の情報が記載されるように、

紅茶のパッケージやラベルに記載された情報を手掛かりに、味や香りの違いを比べたりするのも紅茶の楽しみ方のひとつだと思います。

インドのダージリンは、その自然環境の特性からアッサム種ではなく中国種の栽培に成功した紅茶の世界三大産地のひとつですが、

「ファースト・フラッシュ」と言って3月~4月頃に摘まれた一番茶による紅茶は、発酵が浅くグリニッシュと呼ばれる若々しい香りとフレッシュな味わいで、

薄いオレンジ色の水色が特徴です。同じダージリンでも5月~7月頃に摘まれた二番茶による紅茶は、「セカンド・フラッシュ」と言って芳醇な甘い香りにコクと渋味が現れます。

マスカットフレーバーの香りが最も強くなり、水色も濃くなって1年で最も品質が充実します(これを「クオリティー・シーズン」と言います)。

また、7月~8月の紅茶は「モンスーン・フラッシュ」と言って渋味が強く落ち着いた香りがあるそうです。

さらに9月から11月頃に摘まれたお茶は、「オータムナル」と言って強い渋味と穏やかな香り、赤色の美しい水色になると言われています。

「どぅとのむ」も自然豊かな大白木の山里の季節感をお伝えできるような紅茶造りに励んでおり、

紅茶を淹れた時に様々な自然の情景を想像したり、紅茶造りの背景にある様々な物語が思い出されるような印象深い紅茶ができればと思います。

「キリン 午後の紅茶」のアドバイザーで日本の紅茶研究の第一人者と言われる磯淵猛(いそぶち・たけし)氏は、

ご自身の著書「世界の紅茶(朝日新書)」の中で以下のように述べています。

「紅茶は揉捻(じゅうねん)して繊維質を壊し葉汁を出して、酸化発酵をさせるので、葉形が大きい方が有利である。まだある。

インドやスリランカでは日本と違った気候や地質、環境が紅茶に適した味や香り、渋みを強く含む茶葉となる。しかし、中国種でも紅茶は作ることができる。

インドやスリランカの紅茶を真似なければいいのだ。日本の気候と地質で紅茶を作れば、それは日本の紅茶である。」

しかし、磯淵氏はこれに続く文章で日本の紅茶について酷評もされておられます。ただ、さらにこうも述べています。

「日本の紅茶はインドやスリランカに比べると、タンニンやカフェインが少なく、味は渋味がやわらかで、優しく飲みやすい。

むしろこの味が日本の食文化に合っていて心地よい。」

詳細は省略させていただきますが、紅茶を生産する立場として非常に考えさせられると共に励まされる一節でした。

大白木の春の山桜

梅雨の時期に霧に覆われる大白木の山々

大白木の秋の紅葉の風景

大白木の冬の積雪の様子

最近になってよく目にする、耳にするような言葉で「SDGs(エス・ディー・ジーズ)」と言うものがあります。これは「Sustainable Development Goals」の略ですが、

「持続可能な開発目標」が公的な日本語訳として使用されているようです。この中の「サステナブル(持続可能な)」とは農業ではどう言うことなのでしょうか。

「どぅとのむ」の農業について少し考えてみました。

「どぅとのむ」の茶畑の周りでは徐々に放置された畑や空き家が多くなり、同時に山や森林も荒れてきています。

それは生活に不便だったり、危険だったりして土地の所有者がその土地を離れてしまったり、所有者が高齢のため管理が十分に行き届かなっかったりと様々です。

「どぅとのむ」が現在使用している畑や建物も全て、以前は別の方々が所有や使用されていたものです。

「どぅとのむ」の茶畑は、人の手が入ることによって維持されていますが、人の手が何も入らないようになれば以前のように荒れた土地になってしまいます。

そこには草が生え、木や竹が茂り、野生動物が住み着きます。それが自然に近い状態だと言えばそうかもしれませんが、それは農業ではなくなってしまいます。

自然栽培や自然農法、サステナブル農業と言ってもそれは人の手が入り、土地を管理し、作物などを収穫できる農業として成立するのが前提であると思います。

単に「ほったらかし」とか「成り行き任せ」とかではなく、理論的な裏付けが伴う技術に対する表現ですし、同時に食の安全性が担保されたものでなければなりません。

問題になるのは、農業による過剰な営み(伐採、薬品、肥料など)のために自然が破壊されたり、生命現象の著しい変化が誘発されたり、地球の環境汚染が著しく進行し、

再生不可能な状況に陥ってしまうことだと思います。

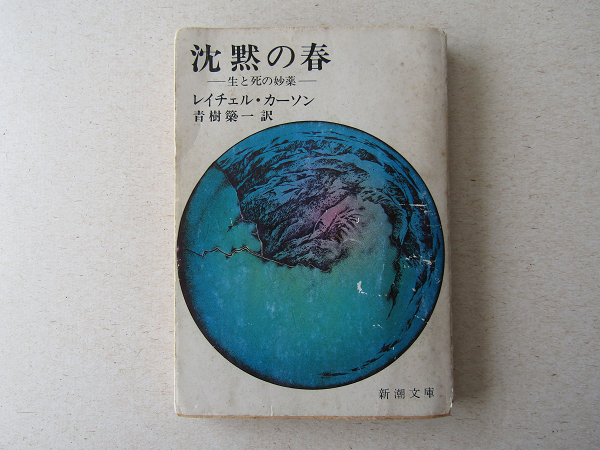

私は若い頃に、レイチェル・ルイズ・カーソン著「サイレント・スプリング」を青樹簗一氏が訳された「沈黙の春」と言う書物に出会いました。

化学薬品や農薬について語ったこの本をご存じの方も多いと思いますが、私にとって衝撃的な内容であったと今も記憶しています。

また、「山が荒れると海が荒れる」こんな言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、地球はある意味で閉鎖された空間で循環しています。

どこかにおける環境への高負荷が再生されなければ蓄積して徐々に他の地域・領域に波及し、さらには地球全体に広がっていくことは間違いないでしょう。

そして近年の試みとして、徐々に農業も工業化(工場化)が進行しつつあり、農産物も工場の生産物のように規格化されてきています。

しかし、地球上の農地の多くが工場のようになってしまったらどうでしょう。

農作物は地球上の自然の産物ではなくなり、人の都合の良い特性を持ったただの有機物になってしまうような気がします。

実際、今現在でもそのような機能性を追求した植物や動物は存在しますし、生産や開発も進められています。

私も以前そのような事業に関係した経験があります。

そして、何より私たちも知らず知らずのうちにその恩恵を受けていると思います。

しかし、そのしがらみを完全に排除した生活をするためには、相当な覚悟が必要でしょう。

ですからそれを求めるわけにはいきません。まずは、未来的な展望に立って、地球や自然や人を大切にしようとする気持ちを持って、

少しでもまた、一人でも自分のできることから始めていくことが大切ではないでしょうか。

最近、多くの報道で地球の温暖化によると考えられる異常気象が大変な被害を発生させていることが取り上げられています。

地球に優しい、人に優しい取り組みが求められていると思います。「どぅとのむ」はそんな気持ちを大切にしながら紅茶造りに励んでいます。

「どぅとのむ」の茶畑に住むイナゴ(農薬不使用の茶畑には、様々な虫が住み、それを捕食する野鳥も多く見られます。)

年に1回だけ「どぅとのむ」の店舗正面の電線に現れる渡り鳥の群れ

レイチェル・カーソンの「沈黙の春」