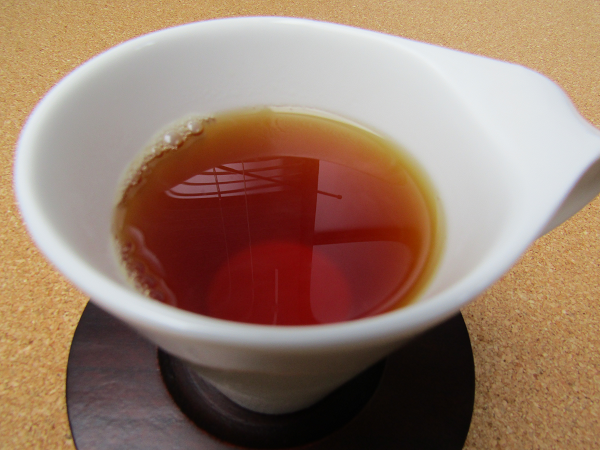

「どぅとのむ」の「ふるりーふ」紅茶をあら挽きした紅茶の1g

紅茶は販売されている時点で乾燥されているため品質の変化は起きにくいものですが、開封後は特に湿気と移り香に注意して下記の点を守っていただくようお勧め致します。

紅茶にもワインと同様に「フルボディ」という言葉があるようで、紅茶の個性を表す「味、香り、水色」が揃っているということです。 紅茶の渋味は最も大切とされる要素のひとつで、カテキンが香りの成分といっしょになって香味を作り出します。 美味しい紅茶を淹れるための「ゴールデン・ルール」というものがありますので簡単に説明します。

上記のルールは紅茶を特徴づける要因(香り、味、水色)を十分に引き出させるために重要視される一般的な約束ですが、

香りや味・水色などは、紅茶の産地や農園(気候風土・栽培方法など)、品種、等級、時期、製法、ブレンドなどで微妙に異なり、

商品として販売されている紅茶の種類は数えられないくらいたくさんあります。何より紅茶を飲む方の好みや飲む時の気分は多様です。

あまり難しく考えないで、ルールを基に紅茶の飲む時のシチュエーションを大切にして自分なりの工夫をすれば良いと思います。

ただ、紅茶を選択する時にラベルやパッケージだけでは十分な情報が得られなかったり、専門店で店員さんに伺っても納得できるような回答がいただけない場合もあります。

たとえば、紅茶の製法において主体となっているCTC法は短時間で大量の紅茶を製造することができるため、

CTC紅茶はブレンドして多数の均質な商品が可能になり、お求めやすいと思います。

また、顆粒状のCTC紅茶はリーフティーに比べると少量の茶葉で淹れる時間も短めになりますから、現代の慌ただしい社会の要求に適合した優れた製品と言えます。

CTC紅茶をティーポットで淹れた場合は、後片付けが少し面倒だと考える方もいらっしゃるでしょうが、

今は、ジャンピングも考慮された便利なティーバッグもありますので、それを使用することもできます。

ただ、ティーバッグは同等のリーフタイプと比べると割高にはなると思いますが、

お店に並べられている紅茶にはティーバッグが多く、社会の体制や要求の多くが合理性に向かっていると思います。

それに対して、「どぅとのむ」の紅茶は「ふるりーふ」タイプで大型の茶葉のため、ティーポットが必要ですし、

茶葉も多めに必要で、ジャンピングも十分でなく時間がかかり合理性に反しています。

つまり、結果的には「どぅとのむ」の紅茶造りは合理性を軽視しているわけではないが、あまり重視していないと言うことになると思います。

慌ただし日常生活の中で、時にはティーポットでゆっくりと一杯の紅茶を淹れていただき、紅茶の香りや味を楽しみながら、ゆったりとした時間を過ごしていただきたい。

その中で少しだけ、紅茶に込められた季節の移ろいや自然や大地の恵みを感じていただければ幸いです。

紅茶の種類は豊富で無数の商品がありますから、得られた情報を元に自分が求めている紅茶に近いものを選べぶことから楽しんでみてはいかがでしょうか。

怖がらず、失敗からも得られるものがあると思います。

また、紅茶はお祝い事などの贈り物としても喜ばれます。そのような時に自分が気に入った紅茶があれば、それをお送りすることができますし、

相手の好みについての情報があれば、それに適した紅茶を選んでお送りすることもできます。

「どぅとのむ」の紅茶は全て小規模の自家生産ですので種類や生産量は少ないですが、栽培から製造・販売までの商品化において手をかけていることは確かです。

ただ、「どぅとのむ」の紅茶に限らず紅茶の世界を広げていただいて、様々に工夫したバリエーション豊かなティータイムを過ごしていただければと思います。

そこで、こんな提案もしてみたいと思います。農薬や化学肥料を使用していない紅茶には興味があるが、多忙な生活の中でもっと手軽に紅茶を楽しみたいとか、

紅茶ではなくコーヒーに魅力を感じているが、体質的にコーヒーが少し苦手だなどと言う方々のためにおすすめの方法があります。

「どぅとのむ」の「ふるりーふ」の紅茶をコーヒーミルなどであら挽きしてペーパードリップをすれば、コーヒー感覚で紅茶をいただくことが可能です。

香りが立ちますし、使用する紅茶の量も減らせますし、蒸す時間もほとんど必要ありません。苦みもそれほど気にならないと思います。

個人の好みにも寄りますが、あら挽きの紅茶1gに熱湯150mLで大丈夫だと思います。

少しの渋味は出ますので、ティー・ウィズ・ミルク(ミルクティー)に合うかもしれません。

茶葉の挽き方にもよりますがかなり細かい粒子になると思いますので、1煎目で成分がほとんど溶出されてしまい2煎目は期待できません。

ただ、「どぅとのむ」の紅茶は農薬等を使用していませんので、お菓子作りやお料理などにも使い易く安心していただけると思います。

下の写真は、「どぅとのむ」の「ふるりーふ」紅茶のあら挽き紅茶1gをペーパーフィルターを使用して淹れた時の様子です。

「どぅとのむ」の「ふるりーふ」紅茶をあら挽きした紅茶の1g

あら挽き紅茶1gをペーパードリップしている様子

茶葉には様々な成分が含まれており美容や健康に優れた食品であることが報告されていますが、

水や湯で溶出される水溶性成分と溶出されずに茶がらに残ってしまう不溶性成分があります。

茶葉中では水溶性成分20~30%に対して不溶性成分は70~80%と圧倒的に多く、機能性にも優れた成分が多いため、茶殻を有効に利用する工夫をすることが大切です。

上記のあら挽き紅茶やさらに細かい抹茶のような微粉末にしていただくことで、成分摂取が有効になると思います。「どぅとのむ」は農薬不使用なので安心です。

不溶性成分の中で特に割合が高いのは食物繊維で約30%、次にタンパク質で約24%と言う報告がありますが、

ここでは一般的な淹れ方による紅茶と言う立場から、水溶性成分で特に含有量の多いカテキン(10~18%)とカフェイン(3~4%)について触れてみたいと思います。

茶関係の説明にカテキン、タンニン、ポリフェノールと言った用語がよく使われていますが、これらは厳密に言うと異なる意味をもった用語で、

それぞれ1種類の物質に対する用語ではなく複数の物質に対する総称として使用されているとお考え下さい。

茶の場合でザックリ申し上げると、カテキンとタンニンはほぼ同様の意味で、ポリフェノールはそれらを含むもっと多くの物質を総称する物質名であるとお考え下さい。

ただ、書物や記事によって使われている意味が少し異なる場合があるので気を付けなければならないと思います。

生茶葉には数多くの種類のカテキンという物質が含まれていますが、カテキンが生茶葉のどの部位に多く含まれているかを調べた研究報告があります。

生茶葉を「一芯一葉、第二葉、第三葉、第四葉および茎」の5部位に分けて主要なカテキンの量を比較したところ、

量が多い順に、「一芯一葉>第二葉>第三葉>第四葉>茎」 という結果が得られたそうです。

同時にこの報告書では、上記の5部位のカテキン量を茶の摘採時期の違いにより「一番茶(春)と二番茶(夏)」とで比較した結果も示していますが、

いずれの部位においても一番茶より二番茶の方が高いカテキン量を示しています。別の報告によりますが、三番茶になるとカテキン量は二番茶より減少するようです。

さらに、紅茶製造には発酵という日本茶製造にはない工程があり、その発酵の如何と紅茶の品質には深い関係があると言われています。

生茶葉にはカテキンを発酵(酸化重合)させる酸化酵素という物質(ポリフェノールオキシダーゼなど)も含まれていますが、

その酸化酵素の活性(作用の強さ)を「一芯一葉、第二葉、第三葉および第四葉」の4部位で比較した研究報告もあります。

その結果は、活性の高い順に「一芯一葉>第二葉>第三葉>第四葉」だそうです。

紅茶の発酵工程ではカテキンが酸化酵素の働きで重合(合体)して、その多くが様々な重合ポリフェノールという物質に変化します。

重合ポリフェノールは分子の構造が複雑なため、十分に研究が進んでいないようですが、抗酸化作用、抗ガン作用、抗菌作用、抗ウイルス作用などを示すことが報告されています。

つまり、先の研究から「二番茶の一芯二葉」の部位が最もカテキン量と酵素活性が高く、機能面で優れているということになり、高品質の紅茶にとって最も重要と言うことになります。

昔から茶摘みで一芯二葉という言葉はよく聞きますが、スピーディな処理が要求される日本茶と違って、

紅茶で一芯二葉を丁寧に手摘みするということは科学的に意味のあることと言えます。

先に示したアッサム種は中国種に比べ、このカテキン量や酵素活性が高い品種であるため紅茶向きであるとされています。

カフェインと言いますとまずコーヒーを連想される方が多いと思いますが、紅茶や日本茶、ウーロン茶にもカフェインが含まれており、苦味のもとになっています。 茶葉の部位別のカフェイン量を比較するとカテキンと同様の傾向で一芯一葉が最も高く、次に第二葉でと言う順番でやはり茎が最も低くなっています。 この各部位のカフェイン量を茶の摘採期の違いである一番茶と二番茶で比べますと、やはりカフェイン量もカテキン量と同様の傾向が示されており、 いずれも部位においても二番茶の方が一番茶よりカフェイン量が多いという結果が出ています。 つまり、「二番茶の一芯一葉」の部位がカテキン量と同様にカフェイン量が最も多いということになります。 また、カフェインの生合成には日光を必要とせず、むしろ茶の木に覆いをするとカフェイン量は増加するようです。 しかし、抹茶や玉露のような高級茶では覆いをする遮光栽培を行いますが、 テアニンという茶に特有なアミノ酸量が多くなるため、カフェインの作用が抑制されることが報告されています。

生茶葉や加工した茶葉中ではなく、それを使用して水や湯で溶出された時にカップの中にはどの成分がどの位含まれているかに関心があると思います。

しかし、これは同じ茶葉であっても使用した茶葉の量や形状、水や湯の種類や温度そして抽出量、さらに蒸す時間等の様々な条件によって数値が変化するため、

適切な条件で、しかもその条件を明確に提示した上で数値の比較をしなければなりません。

つまり、同じ茶葉を使用しても飲む条件によって味や香り、水色は変化しますし、飲む人の体調や精神的な状態によっても変化する可能性があるということです。

茶を栽培したり、紅茶を製造したり供給したりする側の立場では十分考えなければならないことですが、

個人や家庭、友人などと紅茶時間をゆっくりと楽しみたい時にあまり神経質になりすぎるのは考えものだと私は思います。

カテキンもカフェインも共に湯の温度が高い方が溶出されやすいため、苦味や渋味が苦手な方は低めの温度の湯で淹れた方が良いと言えます。

以下に4gの紅茶に対して260mLの水を使用した場合、

浸出温度と浸出時間によって溶出されるカテキンの量がどのように変化するかを示した研究報告のデータの一部を示しますので参考にして下さい。

表の中の数字は各浸出温度と浸出時間において水100mL中に溶出されたカテキン重量(mg)を示しています。

浸出温度が高くなるほど、また浸出時間が長くなるほどカテキンの溶出される重量が増加するのがわかると思います。

| 浸出温度\浸出時間 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 |

|---|---|---|---|---|

| 70℃ | 30mg | 42mg | 56mg | 79mg |

| 80℃ | 42mg | 60mg | 74mg | 88mg |

| 90℃ | 52mg | 72mg | 85mg | 101mg |

| 100℃ | 72mg | 103mg | 106mg | 119mg |

ソムリエがグラスに注がれたワインを少し斜めに傾けて色合いを見たり、グラスを回して空気に触れさせて香りを嗅いだり、

口に含んだ後唇を細めて空気を取り入れワインと撹拌すると言ったようなテイスティングの映像をご覧になったことがある方は多いと思います。

基本的なワインの味は、「酸味」「甘み」「苦み」プラス「塩み」の4つの要素からなるそうですが、それらによってワインの産地やヴィンテージ(ブドウの収穫年)等が

わかってしまうのは私には神業としか思えません。

紅茶でも同様にプロのティーテイスターによってテイスティングが行われており、

その結果に基づいて産地や時期の異なる紅茶がブレンディングされ、

品質、水との適合性、香り、味、水色等が整った商品が「○○の紅茶」と言った商品となって消費者に提供されます。

詳しいテイスティングの技術につきましては、専門誌や専門のWebサイトにお任せするとして、

ここでは「自分ための気楽なテイスティング」について提案させていただきたいと思います。

まず、何らかの気持ちがあって紅茶を購入しようとしたとします。無数にある商品の中からどんな紅茶を選べばいいのでしょう?

Webサイトを閲覧したり、購入者の意見を参考にしたり、ラベルやパッケージを見たり、店員さんと会話をしたりと紅茶を選ぶところから楽しんで見て下さい。

多分多くの商品はブレンドされた紅茶であると思って下さい。

以前、私が大きなショッピングモールの中にある茶類の専門店を訪れた時、店内に「ダージリン」と記載されたラベルの紅茶がありました。

その近くに透明な蓋の缶に入った多くのサンプルがあり、自由に香りが楽しめるようになっていました。

「ダージリン」は、茶葉の色合いから「ファースト・フラッシュ」かな?と思い店員さん尋ねたところ、

店員さんは冊子を取り出して調べて下さり、「セカンド・ブラッシュがメインになっています。」と言う回答でした。

また、別の日本茶専門店で静岡県の有名な茶産地が書かれた和紅茶が販売されていたので、そのラベルを見たところ「賞味期限:〇〇年5月」と記載がありました。

(一般に紅茶に製造年月日の記載はありません。)そこで、店員さんに「これは一番茶を紅茶にしたものですか?」と尋ねてみましたが、わからないとの回答でした。

1ヵ月程過ぎて同じお店を訪れた時には、同名の商品のパッケージには「賞味期限:〇〇年11月」と記載されていました。

明確な理由は不明ですが、冷凍保存された茶葉を使用したり、時期の異なる茶葉から製造された紅茶をブレンディングしているのかもしれません。

これらは尋ねて見なければわからなかったことですし、自分で勝手に判断したら誤っていたことになります。回答の如何は別にして、店員さんに伺うのは問題ないと思います。

このように購入する時から楽しむつもりで始めてみてはいかがでしょうか。

さらに、紅茶を購入する時にどんなスイーツ等が合うかを同時に考えるのも楽しいと思います。

よかったら紅茶用に自分好みのカップやポットなどを買い揃えていただくとまた気分も変わると思います。

何よりいただく紅茶についてより多くの情報や紅茶造りの背景にあるものとかがわかるとたとえ選択が失敗でも楽しくしくいただけますし、

テイスティングも楽しくなると思います。

以下に「私の気楽なテイスティング技術」について説明させていただきますが、適当に読み流していただいて結構です。

もし、二種類以上の紅茶があったり、パートナーがいる場合は「ブラインド・テイスティング」をしてみるのも楽しいと思いますが、

まずは、基本として一種類の茶葉を一人で行う場合を説明させていただきます。

茶葉を蒸らす時間や茶葉の量、水の量は自由に変更が可能です。最後に4条件の紅茶を飲み比べて、自分の求めた紅茶に最も適した条件を選んで下さい。

また、ある程度の条件設定ができたら、今度は複数の紅茶をティーポットを使用しないで直接ティーカップに入れて、お皿などで蓋をして蒸らし、

スプーンと茶こしを使用して茶葉の入ったティーカップから茶殻のみを残して液部のみを別のティーカップに移す等の操作を行って下さい。

(蓋がある茶碗蒸しの容器などを使用することもできます。)

水色がわかりやすいですし、飲む時の茶葉が邪魔になったりしません。淹れた後の茶殻の色や香りの確認も必要なことです。

そして、このようにして2種類以上の茶葉の情報が揃ったら、それを基にブレンディングをしてオリジナル紅茶を作ってみてはいかがでしょうか。

自分でも気分や飲み方によって変化が加えられますし、友人等に飲み比べをしてもらい感想や意見を聞くのも楽しいと思います。

「どぅとのむ」の茶葉3gを150mLの熱湯で3分間蒸した時の水色

「どぅとのむ」の茶葉3gを150mLの熱湯で5分間蒸した時の水色

「東方美人」と言う有名な台湾産の青茶があります。この銘茶は幾つもの別名を持っていますが、例えば「オリエンタル・ビューティ」「フォルモサ・ウーロン」

「フェルモサ・シャンパン」と言った素敵な名前があると思えば、「膨風茶(大ぼら茶)」と言った不名誉な名前まであります。

しかし、この銘茶が有する最も驚くべき特徴は、そのでき方にあります。夏が近づくと茶樹には「チャノミドリヒメヨコバイ(ウンカ)」と呼ばれる害虫が発生し、

芽や葉が被害を受けます(もっとも現在は、農薬を使用する茶園がほとんどですので被害は見られないようです)。

この被害を受けたお茶の芽や葉(ウンカ芽)から造られた緑茶は色が悪く苦みが強く商品にはならないそうですが、非常に発酵度が高い烏龍茶であり、

その製造工程にも紅茶に近い製法が組み込まれている「東方美人」は、蜜のような独特の甘い香り「蜜香」を発揚するそうです。

当園の夏芽にも「ウンカ芽」が含まれており、夏芽の紅茶はほのかな渋味と蜜香が感じられる珍しい紅茶です。

年によってウンカの発生状況が変化するため蜜香の程度も年によって変化します。

「ウンカ」と「東方美人の蜜香」との関係は科学的にも証明されており、以下のような茶業研究センターの報告があります。

(抜粋)「蜜香」の本体は揮発性の成分「ホートリエノール」で、その前駆物質は「ジオール」である。ウンカの被害程度の増加に伴ってジオール量も増える傾向が認められた。

また、「東方美人」について他にも以下のような興味深い報告や記載がありましたのでその一部を紹介させて頂きます。

1904年アメリカのセントルイスで万国博が開かれました。イギリスのリチャード・ブレチンデンが出品された紅茶を宣伝していましたが、

暑い夏に熱い紅茶に興味を示す人はいなかったそうです。そこで、彼は紅茶に氷を入れて提供したところ、大好評になりアメリカ全土に広がったそうです。

暑い夏に熱い紅茶を味わいたい方もいらっしゃるかと存じますが、やはり暑い夏にはオンザロックで紅茶を頂くのも良いのではないでしょうか。

アイスティーと言うとやはり「クリームダウン(ミルクダウン)」(紅茶の成分であるカフェインとタンニンが冷えて結晶化するためにアイスティーが白濁する現象)

を気にされる方もありますが、私が今回お勧めするのは「アイスミルクティー」ですのであまり気になさらないで良いと思います。

ちなみに、磯淵猛(いそぶち・たけし)氏の著書「紅茶、知って味わう」(雄鶏社)や

「紅茶 おいしさのコツ」(柴田書店)の中でクリームダウンしないアイスティーが紹介されており、

「二度取り」と言う方法が詳しく説明されていますので興味がある方はご覧になって下さい。

以下に「どぅとのむ」の手摘み夏芽で淹れるアイスミルクティーについて簡単に説明させて頂きます。

これを参考にして、自分の好みに合わせて色々と量や時間等を調整して頂くのが良いかと存じます。 牛乳と紅茶を加える順番については、氷の入ったグラスに先に牛乳を入れておきますと紅茶を注いだ時にきれいなグラデーションができ、 視覚的にも美味しく見えると思いますのでゲストの前での演出もできると思います。 また、グラスの上層にできる紅茶の層でミルクなしのアイスティーをほんのり味わうこともできます。是非お試し下さい。