|

「MJ無線と実験」誌2000年3月号に発表された、安井章氏設計による無帰還型 フォノEQアンプを製作しました。CR型のフォノEQアンプで、電源部はLC2段の 平滑回路を採用し、定電圧回路を廃しています。製作記事では、電源トランスにタンゴ のCW−252を使用していたのですが、今となっては入手不可能なため、ノグチトラ ンスのPMC−2402Wで代用しています。また、電源部のプリント基板についても 安井氏(NKS)による配布は終了してしまっているため、ユニバーサル基板で製作し ました。「MJ無線と実験」誌1999年12月号に発表されたコントロールアンプと ペアになるように設計されているため、使用したパーツについてもコントロールアンプ とほぼ同様のパーツを使用しました。以下、その製作記を簡単にまとめました。 ■プリント基板の製作その1■  アンプ部の基板は安井氏から購入したプリント基板を使用しましたが、電源部の基板 はユニバーサル基板で作成しました。規格品の基板を少し削り適当な大きさにしました。 ■プリント基板の製作その2■

アンプ部は、FETとTrによる対称型2段の増幅回路が2組あり、その間にCR型 のRIAA回路が挿入された形となっています。CR型のアンプとしては一般的なもの です。電源部は、LC2段の平滑回路のみで構成され、定電圧回路はありません。過渡 歪みの抑制と低インピーダンス化、時定数の削減による効果を狙っています。気になる ハムノイズですが、コントロールアンプのVRを半分以上にしたときにスピーカーに耳 をつけるとちょっと気になるといった程度のもので、通常の使用ではまったく気になり ません。 ■ケースの加工と組み立て■  ケースは、前回のコントロールアンプと同様、タカチのアルミケースを使用しました。 背面パネルの厚さは2tと思っていたら3tで、RCA端子の取付けにちょっと苦労し ました。このケースは天板、底板、側板、フレームがそれぞれ分解できるので、加工が 容易でオススメです。今回、底板には直接パーツを取り付けず、サブシャーシ方式?を 採用したのですが、そのおかげで調整作業は楽に行うことが出来ました。 ■配線作業■  配線材料は、電源関連の線材が20芯のLC−OFCケーブル、MC/MM切替回路 の線材がアクロテック6Nケーブル、シールド線は日立電線のLC−OFCケーブルを それぞれ用いました。私は石のアンプを組む時にはいつもこれらの線材を使っています。 内部配線用のシールド線でLC−OFCかPCOCCのものは、今回使用した日立電線 のものしかなく、これが生産中止になったらちょっと困ってしまいます。 ■プレーヤーについて■

プレーヤーは、DENONのDP−57Lで、カートリッジは、同じくDENONの 定番MC型カートリッジであるDL−103を使用しています。このカートリッジには 1つずつ出力電圧と周波数特性の測定結果が添付されていて、私の購入したものは出力 電圧が、右:0.42mV、左:0.43mVでした。 ■調整作業■  安井氏のオリジナル回路では、使用するFETは2SK117/2SJ44となって いましたが、今回は2SK223/2SJ44(Id=4.4mA)のコンプリメンタ リ・ペアを使用しました。2SK223のソース抵抗68オームに対して、2SJ44 のソース抵抗は120オームでバランスしています。また、2段目FETの共通ソース 抵抗は150オームから82オームに変更、出力側のカップリングCも4.7MFから 10MFに変更しています。サブシャーシを採用したおかげで抵抗の取り付け/取り外 しは格段に楽になっています。石のアンプはプリント基板を使う性質上、こうした配慮 が欠かせません。 ■製作完了■

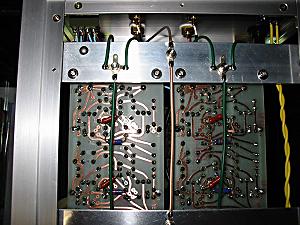

サブシャーシを1点アースとするために、側板にはゴムシートを貼りました。側板と 天板のフレーム、底板を取り付けて概ね完成。但し、FETソース抵抗の120オーム は、リケノームRMG1/2Wが手持ちに無かったので、酸金抵抗で代用し、プリント 基板の裏面に仮付けしています。が、聴感上の差は私には分かりませんでした^^;。 ■アンプ内部のクローズアップ■ <電源部のクローズアップ>  写真下側が入力側、上側が出力側です。電源は定電圧回路を廃し、LC2段のフィル タ回路で構成されています。よく見かけるパイ型のフィルタ回路で、トランス側から見 た場合にコンデンサインプットとなっています。直列に入っているコイル(100mH) の直流抵抗分(約75オーム)による電圧降下ですが、総電流が少ないせいか気にする ほどではありませんでした。電源トランスの左側に見えるのはACラインフィルタです。 <アンプ部のクローズアップ>  写真上側が入力側、下側が出力側です。アンプ自体は、同じ構成の対称型2段アンプ を2つ繋げたもので、1つ目と2つ目のアンプの間にCR型のRIAA回路が入ってい ます。2段のアンプは、1段目がFET(基板中央の熱結合してあるもの)で、2段目 がトランジスタ(基板左右にあるもの)となっています。MC/MMのゲイン切替えは 写真右上に見える外付けのSWと抵抗で行っています。 ■試聴中■  意味も無くコントロールアンプの天板も開けてみました(笑)。各定数の変更でDL −103使用時のゲインも十分に確保できました。気になるハムノイズも、前述の通り コントロールアンプのVRを半分以上にしたときに、スピーカーに耳をつけると分かる 程度といったレベルです。まだエージングが済んでいないので、音はちょっと硬めです が、透明感のある澄んだ音です。メインアンプは今のところ2SK135/2SJ50 のFETアンプを使用しています。 |