西藏(チベット)旅行記

ノルブリンカの隣にある。中にはいると日本語の上手な女性が応対する。内部に千手千眼観音像があり、前に赤い花びらの浮いたお皿がある。楊さんの話によるとお清めのため、朝、水にサフランの花びらを浮かべ、その数も必ず奇数にするのだという。密教の曼荼羅絵に裸の僧侶が裸の女性と向かい合って密着しているのがあった。悟りを開いた僧侶はどんなことがあっても動じないことを表しているようだ。楊さんに裸の女性は僧侶の人身御供ではないのかと聞いたところ抱かれている女性は尼僧で共に修行している身なのだという。日本語の上手なガイドに付いて行くと出口の売店に導かれた。天珠石などが売られている。政府認定の店なので品質は最高と盛んに売り込みをしている。値段はかなり高価である。

今日は午前中ノルブリンカ、博物館。午後3時半からセラ寺を見学する。

朝食後、天海路と北京中路の交差点、拉薩貿易大楼にある超級市場にいき、昼間つまめそうなものを買う。

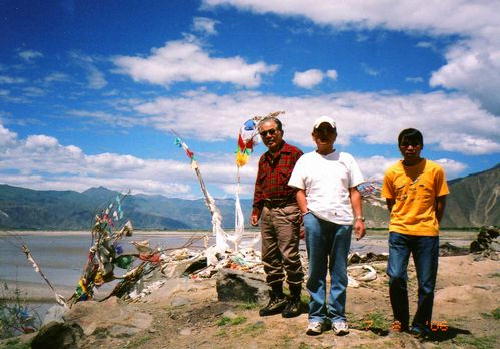

九十九折りの急な坂道を進むとタルチョのはためく石塚(オボ)がみえる。

ずっと舗装された道だ。道路の脇に観光バスがずらっと並んでいる。

車を止める場所がない。バスを横目で見ながら峠を少し下った処にある民家?の中庭に車を入れる。知人らしい。庭からヤムドク湖がよく見える。我々が独り占めした感じだ。青い空に青く棲んだ湖、非常に綺麗だ。最後のチベットの景色だと思いながら胸に刻んだ。ここから南に100km行くとブータン王国となるそうだ。

車はツエタンからヤルツァンボ川に沿って1時間くらい走り、右に曲がって山道に入る。

昼食後、ツエタン(澤当)に移動。ツエタンはチベット許可証以外にツエタン滞在許可証が必要。ツェタンとはサルの遊ぶ広場という意味だそうだm

帰りに西蔵蔵医学院により問診を受ける。結果は最悪。脂肪肝、糖尿病、挙げ句の果ては腕の黒点を見てこれはガンの素だから注意するように言われた。僕の体型を見れば誰でも太りすぎだから脂肪肝、糖尿病は想像が付く。帰りに肝臓に良いという錠剤を買わされた。開けてみると直径10mm位の錠剤が入っている。臭いは漢方薬を煮詰めて団子状に丸めた万金丹ようだ。こんな大きな錠剤、私のようなデリケートな喉は通らないよ!

蔵医はチベットに昔から伝わる医学で、漢方とは全く異なる医学だそうだ。

9時過ぎになってやっと日没、さすが西国。 日本から持ってきたピーナツの小袋がパンパンに膨れ今にも爆ぜそう。

チベット自治区が成立したのが1965年8月で、住民の92%がチベット人。拉薩市内では、人口26万人の内13万人が漢族で、街の中が漢族居住区とチベット族居住区に別れているとのだ。

アインスタインの相対性理論によると「高度の高いところの人の方が寿命が短くなる」と聞いたことがある。3600mの高さだとどのくらい寿命が短くなるのだろう?心配だ!

今夜は身体を慣らすため、風呂に入らずシャワーで済ますよう楊さんから注意を受ける。

今回の旅行を通じ、自然の雄大さに比べ人間が如何に小さな存在かを思い知らされ、清々しい感じと大地への感謝の気持ちを持って帰路につく。

街で会った地元の婦人 ボタラ宮 ボタラ宮前で五体投地

平成18年6月30日~7月8日

昨夜11時過ぎから雷を伴った雨が降り出し、2時過ぎには雷鳴は止んだが朝まで強い雨が降り続いた。頭が重く、肩が凝り眠れない。バファリンを飲んで4時頃からやっと眠れた。空気が薄いので、起きている時は意識して深呼吸をするのだが、夜は無意識のうちに普段の眠りのリズム(呼吸)となり、空気の薄さに対応できないため、血行が悪くなり、その結果身体の弱い部分にしわ寄せが来るのではないだろうか。とすると高地にいる間ずっと夜は高山病に悩む事になるぞと半分覚悟する(あと半分は高地に慣れることを期待する)。高山病対策の1つには沢山水を飲むことだそうなので常にポカリスエット入りの水を持ち歩こう。

10時過ぎに小点心がでる。麺にタレが付いている。タレのパックに麻拉と書いてあったが四川ではないのであまり辛くないだろうと思い切り沢山かけて食べた、失敗失敗!汗が吹き出してきた。

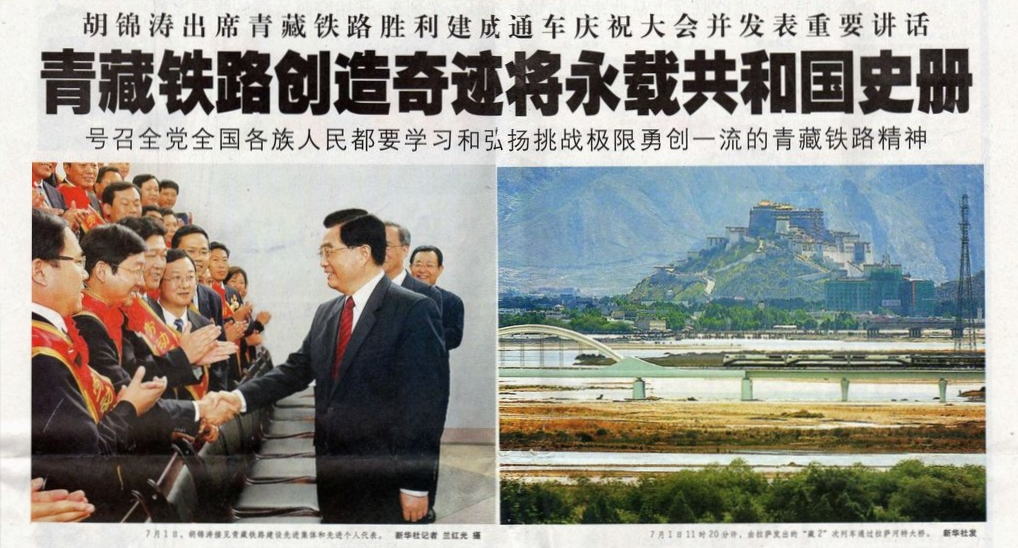

なぜこの時期にチベット旅行を選択したか?それは7月1日に北京からラサまで長距離列車が開通するからである。二年前から旅行を計画し、一番列車に乗るための準備をしていた。しかし、6月中旬に中国の旅行社より、一番列車およびラサ滞在ホテルが全て政府関係者で占めたれたため、延期してほしい旨のメールがあった。がっかり!!日程の変更が不可能であったことから急遽、空路でラサへ行くことになった。

ナムツオ湖はチベットで”天の湖”を意味する湖。チベット3大聖湖、青海省の青海湖についで2番目の塩湖といわれている。海抜4718m、東西70余km、南北30余km総面積1920k㎡、水深は33mm以上ある日本の琵琶湖の約3倍の広さを持つ広大な湖である。

帰り道綺麗な写真の撮れる場所に車を止めると楊さんが突然道ば

たの草を取り始めた。

灰灰草といい、湯がいて食べるとおいしいのだそうだ。夕食時、楊さんが自ら厨房に行き、灰灰草の煮物を作るよう頼んだらしく、あんかけが出てきた。おそるおそる食べたが葉は柔らかくおいしかった。

神泉

帰り路、羊八井(ヤンパチェン)を右に折れ温泉街の先にある地熱発電所による。発電所も前に発電に使用したお湯の入ったプールがある。大きさは50m四方ぐらいだろうか。手を入れると熱い、60℃くらいありそうだ。これなら良い温泉療養ができるだろう。中国の人は日本の人と同じように裸で風呂にはいるのだろうか、どんな療養所なのだろうか等くだらないことを考える。

朝8時半出発、今日は拉薩から北西に約200Km(車で約4時間)ほど行ったところにある納木錯(ナムツオ)湖に行く。小泉氏は調子が悪いということでパスする。青蔵鉄道に沿って車を走らせる。菜の花の絨毯が広がっている。油を採るために栽培しているとのこと。あまりの綺麗さに思わずシャッターを切る。しばらく走るとチベット族の家の前の塀にお皿状の茶色いものが積まれている。ヤクの糞で、子供たちが学校から帰るとヤクの糞を集めてお皿状にして、乾燥させるそうだ。ヤクの糞は乾燥すると臭みもなく燃料として使うとのことだ。日本のテレビのウルルン滞在記等でヤクの糞を燃料にするという話を聞いていたが、現実を見ると納得できるような気がする。街まで遠く、大きな木も少なく大切な資源であるこの国では当たり前の事のように思える。この付近で成長する木ははい松、ヒマラヤヒバ等のようである。車中で楊さんに拉薩市の電気はどうやって供給している湖か尋ねると、拉薩市にはキチュ河やヤルツァンポ川などおおきな川がある。雪解け水が流れるため冬でも枯れることなく流れており、いくつかの発電所があって電気を拉薩市内に送っているとも事だった。車の傍をヤクや羊の群れがとおる。時には群れに道路が占領される。クラクションを鳴らしても堂々と歩いている。

朝は7時過ぎになってやっと外が明るくなる。8時過ぎに雨が止む。ホテルから見えた青色の屋根のかまぼこ型の建物を見に行く。夜になると賑わう市場のようだ。朝はガランとして所々で携帯電話を売っているが客もいない。水を飲むことができないのでミネラルウォータを買いたいのだが店がない。日本のような自動販売機もない、土建材料を取り扱っている店は多いのだが・・・、仕方なし店の人に水を売っている店はないかと聞くと何のことはない。土建材料店の裏側にあった。1本2元とのことなので5本買う。これで一安心。

ダライラマがチベット歴4月~9月まで夏の離宮として利用していた。ホテルから6km位しか離れていない場所にある。敷地は36km2 、内部に歴代ダライラマが建てたいくつもの離宮がある。前に使っていた建物を親父の形見としてそのまま利用すればいいものを、もったいない事をするもんだと思いながらゆっくり散策する。入り口には数軒の土産物屋があるだけ、土産物屋や、物乞いになれてきた私達には寂しい気がする。

夕食後王府井、故宮、天安門広場を散歩する。昨日はカメラを持たなかったので、ライトアップした故宮、天安門広場を写す。夜遅くまで人混みで賑わっている。昼間が暑かったので、夕涼みを兼ねて散歩しているのではないだろうか。

早朝の王府井は、店はまだ開いていないが、メインストリートには北京オリンピックに向けた色々な競技のモニュメントがあり、散歩する人の注意を引いていた。

早昼を取り、ボタラ宮に行く。広場ではボタラ宮に向かって、五体投地している信者やマニ車をくるくる回しながら歩いている信者が見受けられる。我々は西門から入り、スロープを上がっていき紅宮の基層部(第一層)から見学した。、

今回高地に行くことから、目薬、頭痛薬、緩下剤、呼吸がしやすいようにキャラメル、柿の種、水が飲みやすいように粉末アクエリアス。等を追加した。

10時10分に名古屋空港に到着、早速カウンターに行き航空券を受け取る。定刻より1時間半遅れで出発。北京迄は3時間の旅。空港ではガイドの申慧蘭が迎えてくれる。北京空港から町まで高速道路は渋滞。すごい渋滞だ。日が落ちたころやっとレストランに着く。北京ダックの夕べを楽しむ。

7世紀中期に創建された吐蕃時代の寺院。当時チベットを統一したソンツエン・ガムポ王が唐の皇族の文成公主迎え入れた。彼女は持参した釈迦牟尼像を祀るためにラモチェ(小昭寺)を建立した。ネパールから嫁いできたティツン王女も寺院の建設に取りかかったが、どういう訳か昼間建造したものが夜になると壊されている事が続いた。文成公主に相談したところ、占いによるとラサの地形が凶相をしていることから、相を換えるために湖を埋め立ててお寺を建てることにした。これがジョガン寺であると言われている。また、湖を埋め立てるのにヤギを用いたのでヤギ(ヤ=ラ/rha)の土地(サ/sa)=ラサと呼ばれるようになった。

ガイドの楊さん、運転手の仁増さんが迎えてくれる。空港から市内に行く途中、極彩色で彩られたネタン大摩崖仏が見えてきた。チベットにはこのような摩崖仏が非常におおくあると聞く。

競馬場(毎年8月頃開催される)の傍をとおり、3時にセラ時に着く。既に50人以上の人が見学している。山門をくぐるとすぐに赤い袖無しの服を着た若い僧侶が2、3人組になって禅問答を始めている。1人の僧侶が相手に問答を挑み両手をたたいて答えを催促する。相手が応えるとさらにたたみ掛け質問し手をたたく。何を言っているか判らないが迫力だけは伝わってくる。

夜、花園賓館の餐庁でチベット民族踊りを見ながら食事をする。ショウの最後に客を舞台に上げ手をつないで踊る。我が班はS氏だ。こんな高度の高いところで息が切れないのかと心配していると案の定ハーハーしてすぐに戻ってきた。

峠の景色を写真に納めていると、女の子がカメラの視界に入る。邪魔なのでカメラの向きを変えると彼女もそちらの方に移動する。写真を撮らせて金を要求するつもりらしい。撮影を中止。

30分くらいでナムツオ湖に着く。

今回の旅の最高地点(那根拉峠)

地球の歩き方(日本出版) 5132m

藏羚羊自助游(中国出版) 5150m

那根拉(現地・標識) 5190m

真の標高は???

大小多くの渓流から雪解け水が流入し、湖面はどこまでも澄み切って藍色を呈している。

車内で高山病の話を聞きながら、高山病予防ドリンク紅景天を飲む。高地になれるため、ホテルに直行し休息する。ホテルの窓からボタラ宮がみえ、いよいよチベット地域に足を踏み入れたことを実感する。何となく頭が痛くなってきたような気がするから不思議だ。高山病にかかったかな??拉薩市の海抜は3650m。富士山より116m低いだけ・・・

夜やっと眠れた。ほんの少し高度が下がっただけなのに、気のせいだろうか?今日は午前中サムイエ寺を見学し、午後ユムブ・ラカンを見学する。

ホテルの戻り朝食後、今日の見学予定である天壇公園、十三陵、八達嶺に向かう。

やはり信心深い国だと感心する。外人も賽銭を出しているのを見ているの何となく奇妙な気がする。金剛さんは顔を隠しており、前には酒が供物として置いてある。女性に顔を見られると力がなくなり、酒を飲むとパワーが出るのだそうだ。どこかの国の旦那と同じようだ。帰りがけにマニ車があった。御利益がありますように・・思い切り回してきた。

ここの家畜は、雪解けの綺麗な水、無農薬の自然の草と共に冬虫夏草を食べているので健康に良くおいしい。街の市場に出すと、牛は5000元/頭、羊1000~1500元/頭で売れるとのこと。車と事故を起こすと弁償しなければならないので注意して進んでいく。当雄県で休憩、早昼を食べる。当雄県で青蔵鉄道と別れ、ナムツオ湖への道路にはいるとすぐ料金所がある。有料道路かと思いきやナムツオ湖の入場券のようである。山道を登ること30分、那根拉(lakenla)峠に着く。面白いことが判った。このナカンラ峠の標高はどのくらいだろう?

現在ジョガン寺にはティツン王女の持参した十一面観音象と文成公主の持参した釈迦牟尼像が祀られている。観光客は信者ではないので正面玄関から入場することはできない。五体投地を繰り返す正面玄関の右側の門から入った。巡礼者に見習い、右回りで拝観するよう注意を受ける。

互いに向かい合い禅問答をしている。相手に何か問いかけ手を叩く。人生とは何か、豊かな心とは何か、自分が問われているような気がする。セラ寺の裏山に修行のための宿坊と摩崖仏が見える。現在は1500人くらいの僧侶が修行してるが、一時は最高9000人の僧侶が生活していたという。

楊さんが”水天一色”といっていたが、空の青、湖の藍が一体化し、ぴったりの表現であることを感じさせられた。やまなみの向こうに雪を頂いた山がみえる。

夜は眠れない。起きたとき頭が重い。肩がこってどうしようもない。仁丹を飲もうがアリナミンを飲もうが効かない。

水葬台

精悍な顔をした犬がいる。チベット犬だ。思わず触りたくなったが、中国の犬は狂犬病の予防注射をしていないと聞いていたので思いとどまった。帰り道、山の傾斜地に水芭蕉に似た葉の植物があった。

チベット最後の夜だ。午前中、ヤムドク湖にいき、午後は北京に帰る。ここの高度は3000m以上あると思うのだが、起床時に多少頭が痛い程度で、拉薩滞在時ほどの痛さはない。多少高度に慣れてきたのかな。今夜はこの頭痛から解放されると思うとうきうきする。

民族衣装を着けた娘さん

トゲのある草(湖の畔) ナムツオ湖

ホテルの裏手にある長屋風の住宅街に行く。若い女の人がリヤカーに野菜を乗せ引き売りしている。僕の大好きな光景だ。雨が止んだばかりなので道がぬかるみ水溜まりがあり歩きにくい。ジュース・水・缶詰などを売っている店があった。

公園内部に入っていくと、乾いたコンクリートの上に水を含ませた大きな筆を用いて字を書いている人に出会った。乾けば字が消えるので何度でも書くことができる。面白いアイディアだ。

夜、天安門広場に行く。ライトアップされており綺麗というより荘厳な感じがする。。カメラをもっと来れば良かった。

拉薩に近くなるにつれ、眼下に山また山の景色が続く。ときどき雪を被った山が見える。山脈の上を30分以上飛ぶ。何となく機内の空気が薄くなったような気がする。こんな山の中に空港があるのだろうかと思っていると、突然大きな河が表れ赤茶けた視界が開けた場所にでる。ヤルツァンポ川の河原を埋め立てて造ったゴンカル空港に着く。(海抜3580m)

天葬司は天葬台に遺体を置き、解体し頭蓋骨を出し叩いてハダカムギを混ぜて団子状にし、鷲が食べやすくして天に返すのっだそうだ。そのためチベットでは日本で杉田玄白が解体新書を出版するはるか昔から人体解剖図ができており、それを基に中国の漢方医学とは全く別のチベット医学が確立していたとのことである。

山を下り、

ヤルツァンボ川に沿ってゴンカル空港に向かう。車は途中、水葬の場所で止まった。

この地方での葬儀は鳥葬、水葬、火葬、土葬があるという。鳥葬、水葬などは葬儀を執り行う場所はどこでも良いわけではない。通常は鳥葬、貧乏な人は水葬、流行病などで亡くなった人は鳥や魚に病気を移すので土葬するようだ。チベットでは身は神からの借り物であり、鳥葬により魂を天にかえす儀式である。

この地方での葬儀は鳥葬、水葬、火葬、土葬があるという。鳥葬、水葬などは葬儀を執り行う場所はどこでも良いわけではない。通常は鳥葬、貧乏な人は水葬、流行病などで亡くなった人は鳥や魚に病気を移すので土葬するようだ。チベットでは身は神からの借り物であり、鳥葬により魂を天にかえす儀式である。

ユムブ・ラカン

地熱発電所 発電所内の廃温水

歴代ダライラマの霊塔、グルク派の高僧を祀った菩提道次第殿、ニンマ派開祖パドマサンヴァを祀った持明仏殿、お釈迦さんを祀った弥勒仏殿などを拝見した。さすがダライラマと言うよりこれだけの財をどうやって集めたのか、宗教の力の強さを今更ながら感心して見入った。僕も教祖になるべきかなと邪心が顔を出す。ラサではボタラ宮より高い建物は禁止されているらしい。

紀元前5世紀、周の時代に北方騎馬民族の侵入を防ぐために築いた城壁が、長城の始まり、その後、秦の始皇帝が30万の軍兵と数百区万の農民を動員し、完成させた。東は山海関から西は嘉峪関迄の全長約6000キロにおよぶ膨大な建築物である。ロープウェイで長城まで登る。石畳の非常に整備された城壁と言った方がいい。

内部は薄暗いが何となく変わった臭いがする。チベット寺院の臭いなのか、お香の臭いなのか、ヤクのミルクから採ったバターで作ったロウソクの臭いなのか判らない。

湖畔にはヤクが観光客を乗せるためにいる。ウンチもそこら中に落ちている。可愛い小さな花が咲いている。思わず写真を撮る。ヤクも食べない草があると聞いてよく見ると葉にトゲが着いている。触ってみると硬くいたい。これがヤクも食べない草だろう。可愛い花なのに!

明、清時代の皇帝が天帝の五穀豊穣と国の繁栄を祈願した祭壇。梁の釘を一本持つかわずに建築された建物だ。周囲には回音壁といわれる壁があり、壁にささやくと反対側の人に伝わるというと言う話だが、現在は補修中と言うことで試すことはできなかった。

午後、ユムブ・ラカンに行く。ツェタンから12Kmほど離れた小山の上に足る宮殿で、チベットで最初に建設された宮殿とされている。1説よると紀元前1世紀前後にこの地を治め、チベット初代の王となったニャティ・ツァンポが建設されたとされている。

帰りに楊さんがトゲのある木を指して毒のある木だという。触るといつまでのちくちくするらしい。

朝6時に朝食、7時20分出発のため、散歩は中止。飛行場に向かう車の中で、ガイドの申さんに全餐聚の北京ダック(持ち帰り)が購入できるか聞いたところOKの返事をもらったので、400元を渡しお願いする。これで、日本に土産ができた。

昨夜の大雨が嘘のようだ。心なしか雀まで中国語でさえずっているように聞こえる。ホテルの前の路上には、堂々と駐車料金表示がある。路上駐車場である。バスまで路上駐車しているからおもしろい。昔懐かしいトロリーバスが走っている。正面からトロリーでないバスが来る。普通のバスも走っているのかと思っていると、バス停でバスが止まり、パンタグラフを上げ、架線に繋げて出発していった。電気の供給を受ける架線のあるところまでバッテリーで運行し、パンタグラフを上げて電線に接触させ出発していった。非常に合理的にできている。エンジンの音も静かで、環境に優しい車だ。

何となく人の哀れを感じる。この世の中の六道輪廻とは、天、阿修羅、畜生、餓鬼、人、動物であるといった話をしながら空港に向かう。例によって飛行機は定刻には来ない。1時間遅れで北京に向けて出発。成都の空港で本草綱目が売っていた。値段をみると75元と書いてあったので、100元出すと店員がちょっと待てと言う。何か間違えたかと思っていると更に2冊持ってきた。本草綱目、民間漢方薬2冊の3冊がセットで75元だった。何か得したような気がして鞄にしまった。10時過ぎに北京空港に到着。ホテルについて出発するときお願いしていた北京ダックを受け取り、チェックインをしようとすると部屋がない。何とか部屋を確保してもらい、翌日は6時出発と言うことであわてて就寝。

ガイドの楊さんはチベットの空を、「万里无云」,「碧空万里」,「水天一色」,「海天一色」と紹介していたが、確かに今日も澄み切った空だ。チベットの日照時間は年間3000時間、雨は降るが通常、夕方から降り、翌日午前中で止むという。だとすると一年は365日だから一日の平均日照時間は8時間10分位となる。確かに我々が滞在した8日間、二日間雨にあったが午前中で上がってしまい、午後は晴れた。昨夜は非常に星も綺麗で、自分の住んでいる町に比べ空気が澄み、天空に近い町であることを実感した。

山の麓に着くと馬、ヤク、ラクダがおり、乗らないかと行ってくる。ものは試しと私は馬に乗る。初めて馬に乗った。はじめは上手くバランスがとれずコーナーで落ちそうになったが直ぐに慣れた。チベットの馬は子馬ほどの大きさしかないが乗ってみるとけっこう高く感じる。

チベット仏教建築史上の最高傑作とも言われるチベットで初めての寺院。中にはいると中央にある本尊があり、ハダカムギでできた団子が置いてある。御利益を受けるため摘むらしいのだが手を出す気がしない。文殊菩薩の向かって右側にインコが、左側にカモがいる。インコは頭が2つある。理由はサンスクリットとチベット語が話すためだそうだ。インド仏教がチベットに入って来り伝承するためにサンスクリットとチベット語を話す必要があるためらしい。お寺の中は薄暗く特に壁面は真っ黒である。バターロウソクのすすの為らしい。当時は電気もない光も入らない中での修行し、明かりは

貴重なバターを使用していたようだ。お参りをしているのを見ていると10元出した人が賽銭箱から9元取っている。楊さんの話では、お釣りをもらうのは問題ないとのこと。けちけちぢていると思っていたがあちこちに仏さんがいるのでどの仏さんにもお金を出しているとお金がいくらあっても足りなくなる。まとめて本尊のところで賽銭を出せばすべてOKにしておけばいいのにと思う。

サムイエ寺 狛犬ならぬ狛象

朝食後、ホテルの売店でチベットの地図を買う。午前中楊さんにお願いし、土産物店に寄ってもらう。私は土産としてヤクの肉の角煮(ツナピコ状のもの)を買う。

寝ると頭が割れるように痛い。バファリンを飲むが効かない。今日一晩我慢すれば明日はツエタンだ。早く朝にならないかなと思いながらウトウトする。

町中のチベット料理店で昼食をとる。チベット語の中に日本語と似ている言葉があるという。運転手の

仁増さんが1~10迄数字をチベット語で言ってもらうと2.4,9,10が日本語と似ていた。モンゴルやチベットの人は日本人と顔つきが似ている。日本人を少し黒く日焼けさせた様な感じだ。日本にシルクロードを通って文化が入ってきた証拠のひとつかもしれない。楊さんと彼の古里の貴州で我々との交流に関する意見交換を行うなど有意義な時間を過ごした。

ジョガン寺の周りをぐるりと巡る道のこと。小さな店、屋台が連なっている。マニ車付きのストラップを買おうと思って色々な店を見るが、マニ車が金属製なので携帯電話を傷つけそうなので諦め、天珠のストラップを土産に買う。

全世界各国から信者たちは現在でも五体投地を繰り返しながらジョガン寺を目指す。どのくらい時間がかかるかと揚さんに尋ねると、例えば一番近い青海省からでも1000km以上あるので、2~3年かかる。ある程度の年齢まで仕事をし、金を貯めた人が、余分なお金を寺院に寄付し、巡礼を始めることが多いそうだ、途中の街の人達は巡礼者に優しく、施しをしてくれるので、無一文でも巡礼はできるそうだ(施しを受けることは何となく惨めに感ずるのは僕だけだろうか)。

ヤムドク湖はここからはゴンカル空港の先、4749mのカムパ峠を超えたところにある。

麓の売店の後ろ側に神泉といわれる泉があるとのこと。神泉ということで運転手の仁増さんも水を汲み口に含んでいる。みんな清めるために泉の水で手を洗ったりしていたが、私は何となく気が進まなかった。

ボタラ宮は一日の拝観者数が制限されており、前日の夕方予約の受付るとのことだ。ガイドさんより12時20分の入場予約が取れたとのことなので午前中はゆっくりすごす。体調を壊さないよう、野菜中心にできるだけ多く摂るよう心がける。

機内の新聞を見ると、どの新聞も青蔵鉄道開通記事が一面を飾っている。胡錦涛が出席したらしい。これでは我々が乗ることはできない。アーア!!

明代の13人の皇帝とその皇后が眠る墓。主に地下宮殿を見学した。