( 当時の日本海は内海・湖であり,日本と大陸は現在のサハリンと九州の地を介して地続きであった。 日本海が現在の形になったのは約8,000年前 )

日本語の骨格をなす文法的・音韻的諸特徴なども環日本海語から受け継いだとみられる。

-

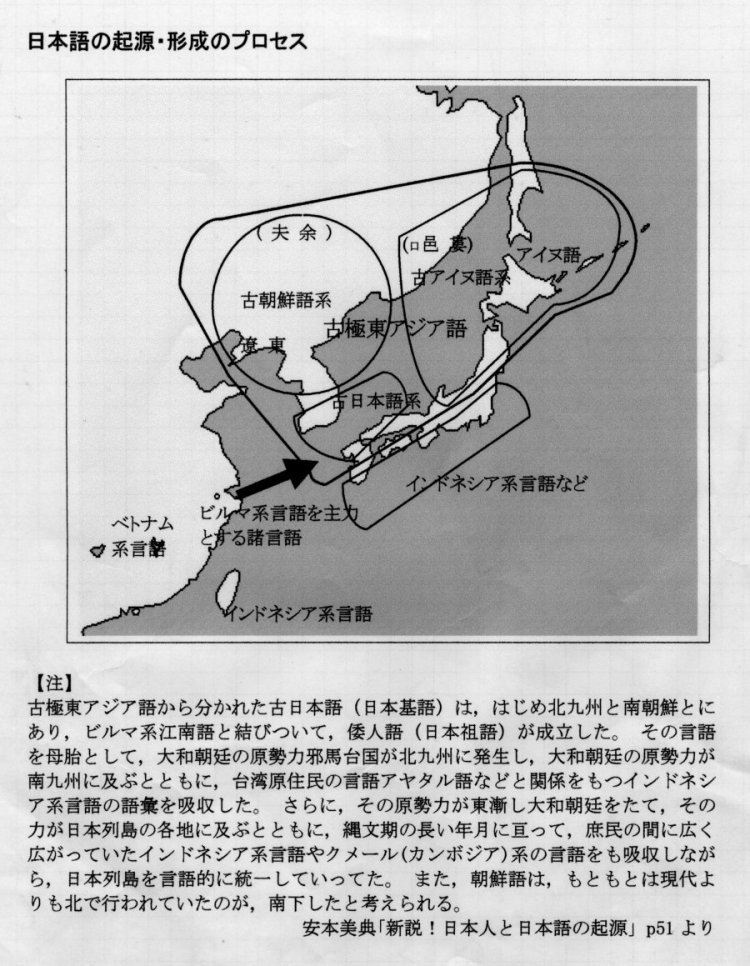

縄文時代には日本の太平洋沿岸地帯にインドネシア系言語を使う人たちが住んでおり,その語彙が「日本基語」に取り込まれた。

-

縄文時代晩期,約 3,000~3,500年前には,すでに朝鮮半島南部から九州にかけて,ユーラシア大陸から押し出されてきた一群の人たちが住んでいた。 彼等を「原倭人」と呼び,彼等の言語を仮に「日本基語」と呼ぶことにする。

-

約 2,500年前に,身体語(※)や植物関係の語彙,数詞(注記 3),代名詞がビルマ系諸語からもたらされて「日本祖語」が成立した。 中国の長江下流域(江南)に広く住んでいたビルマ系語族を主とする人たちが水田稲作文化を携えてやってきたため。 彼等は人口的には必ずしも多くなかったが,文化的・政治的な先進性のゆえに一時支配層を形成した可能性がある。

※ 身体語(注記 4)(一音節語が多い)=手・足・目・口・歯(上古音Fa)・鼻(Fana)・耳・毛・頭(kasira)・舌・背(se)・腹(Fara)など

-

古日本語(日本基語) ------ → 後に 倭人語(日本祖語)へ発展

-

古アイヌ語 --------------- → 後にアイヌ祖語へ発展

-

古朝鮮語 ---------------- → 後に朝鮮語祖語へ発展

| ◎ この地図をクリックすると大きな地図が開きます(Click this map to see a bigger map) |

|

-

東京方言と沖縄首里方言との基礎語彙の違いの程度をはかり,計算すると,東京方言と首里方言とは今から約1730年ほど前に分裂したという結果が出る。(1995年 安本美典著 『言語の科学』で発表)(注記 5)