耽羅かけあし紀行

【日 程】

| 第一日(2008.10.15) | (水) | セントレア08:30発 |

|

| → |

| 濟 州着10:25 | 午後 観光 |

| 第二日(2008.10.16) | (木) |

| 漢拏山 登山 |

|

|

|

|

|

| 第三日(2008.10.17) | (金) | 午前 観光 | 濟 州12:30発 |

| → |

| セントレア着14:10 |

|

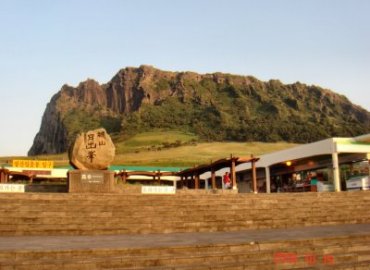

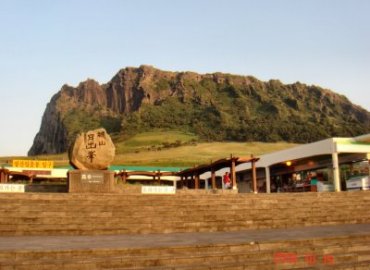

城山日出峰―韓國観光公社のHPより―

| |

城山日出峰(標高182m)

|

濟州民俗村博物館入口近くの水を運ぶ女人像

| |

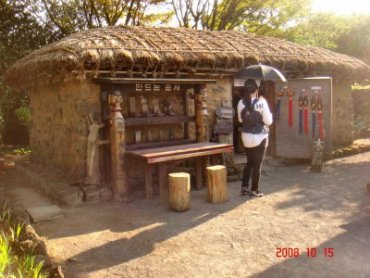

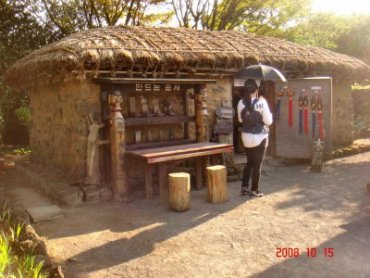

濟州民俗村博物館の“わら屋根”の家

|

李英愛さんの人形と

| |

夕暮れの觀德亭

|

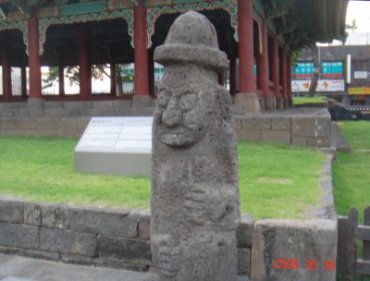

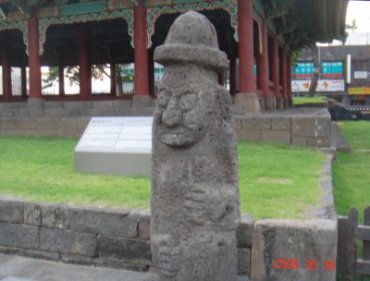

觀德亭前のトルハルバン(文)

| |

觀德亭前のトルハルバン(武)

|

觀德亭の近く,裏面から見た延曦閣

| |

耽羅國 建国神話の地,三姓穴

|

今回の二泊三日の韓国濟州島旅行の目的は 90%=漢拏山(hal’lasan)登山,10%=観光を含め韓国語の世界に入ることである。

私が済州島に関する書籍として所有しているのは,(A)『街道をゆく 28―耽羅紀行』≪司馬遼太郎 著≫(1986年11月発行)と(B)中公新書『韓国済州島』≪高野史男 著≫(1996年10月発行)の2冊である。 いずれもかなり以前に購入したものだが,この旅から帰ってからもじっくり再読した。 司馬遼太郎氏はこの旅に二人の済州島出身者を誘って同行してもらっている。 一人は名著『朝鮮の開化思想』(岩波書店)(これにより京都大学文学博士号を授与された)や訳注書『朝鮮歳時記』(東洋文庫)で知られる姜在彦氏(1926~,花園大学客員教授),もう一人は夫人同士の縁で知己となった玄文叔氏(当時大阪梅田の洋書古書籍店「カルパ」店主)である。

さて,KE756便は予定時刻通り濟州国際空港へ到着。 島の中央にある漢拏山は遠くに霞んで見える。 第一印象は,裾野が長く長く尾を引いていて,とても高山というイメージではない。

司馬氏の言葉を借りると, “済州島は,いわば夏茶わんを伏せたようなぐあいになっていて,一大溶岩流が全島をおおっている。 溶岩の下に多量の伏流水がながれているのだが,その水は海岸ちかくでしか姿をあらわさない” <前掲(A)書p.177>

濟州島の“生い立ち”

濟州島は日本の香川県くらいの大きさの島であるが,小なりといえども行政区分としては濟州道という道である。 歴史的にも多彩な背景を持ち,古来から高麗時代中期までは独立した国であり,島人は人種的にも文化的にも韓半島の人とは違いがあった。 先住民を州胡という。

三国志 魏書烏丸鮮卑東夷傳第三十 に以下のような記述がある。

「又有州胡在馬韓之西海中大島上,其人差短小,言語不與韓同,皆髠頭如鮮卑,但衣韋,好養牛及豬。 其衣有上無下,略如裸勢。 乘船往来,市買韓中。」

(馬韓<のちの百済>の西方海中に大島あり,州胡という種族がいる。 かれらの身体はやや短小で,言語も韓人とは同じでない。 その頭髪はみな鮮卑<中国東北部に住んでいたトルコ系の遊牧民>のように短く,衣服は皮製で,好んで牛や豚を飼育する。 その衣服は上衣だけで下衣はなく,ほぼ裸体のようである。 船に乗って韓<半島本土>に往来して交易をしている。)

州胡(juho)は島が朝鮮半島と陸続きであった古い時期に渡来して来た,おそらくツングース系の一派である。 済州島の古名を耽羅(Tam-la, 発音はTam-na)という。 タム(Tam)は高句麗など古代韓語系の言語では「高い」を意味し,Tam-laとは「高いところ」を意味するとされる。 広い平地に漢拏山という高山があったからであろう。 その後に南下してきた同じモンゴロイド系種族が半島の南端に来た時,済州島はすでに島となっていて,彼等は韓人となる。 そして中国大陸から民族や文化を多く受け入れて,体質・生業・習俗を変えていった。 しかし州胡人のほうは離島であったためそういう変化を受けることなく,長い間孤立したままで,ついには言語まで異なるといわれるほどの差異が生じたのであろう。・・・・彼らが「ほぼ裸体のようである」というのは,島となったのち,南方から渡来して来た海洋民の風習をさしていると解釈できる。<前掲(B)書pp.5~9から要約>

耽羅は朝鮮の三国時代<百済・新羅・高句麗>,百済の勢力下に入り,ついで新羅に服属せざるを得なかったが,「百済は羅が国をさすことをきらってか,耽津と変称させた。・・・・さらに高麗朝末期(1291)に「済州」というふうに,州の字をつけて行政区そのものの名称に改称させられた。 みな島人の意志ではない」 <前掲(A)書p.14> 「日本と耽羅国との通交も693年まで正式に存在したことは『日本書紀』にも記録されている。・・・・『延喜式』に耽羅鰒(あわび)の干物が交易品として日本各地へ出されていたらしい。・・・・高麗時代1108年に済州郡と称されるまでは一応「耽羅国」という独立国の体裁をとっていた。」<前掲(B)書pp.16~18から要約>

空港からホテルへ

第一日は午後観光する予定。 予め今日見ることを決めていたのは,「城山日出峰(ソンgサン・イルチュルボンg)」と「濟州民俗村博物館(チェジュ・ミンソクチョン・バンムルグワン)」。 前者はガイドブックの写真を見てその特異な形の山容にロマンを感じた。 漢拏山と同時に2007年世界自然遺産になっている。 後者はテレビ・ドラマ「大長今」(邦題:「宮廷女官チャングムの誓」)の田舎の場面のロケ地になったところである。 私は主演した李英愛(イ・ヨンエ)さんを見てたちまちファンになった。 以後彼女の出演するドラマのDVDをしばしば借りては麗貌を拝している。

まずは空港から予約済のホテルへ行かなくてはならない。 タクシーで行けば10分で行けるところと分かっていたが,ここは現地の人が利用する市内バスに乗って行こうと決めていた。

ところで済州道濟州市は旧濟州と新濟州からなる。 行ったことはないがインドのデリーとニューデリーのような関係なのであろう。 私が予約したCityConJeju Hotelは新濟州のほうにある。

空港の一階の案内所の娘さんにCityConJeju Hotelに行くにはどのバスがいいか聞いた。 日本語はできないとのことなので,拙い韓国語で質問する。 空港着発の各市内バス路線系統番号と経路・料金・運行間隔が日本語で印刷された案内書をくれて,200番と500番のバスに乗ること,そして500番には済州大学行きと漢拏大学行きの2種類(du-gaji)があるが,後者に乗ることを教えてくれた。 外に出て待っていると500番のバスが意外に次々とやって来てはさっと走り去る。 二三台乗り損ねてから,あわてて500番のバスに跳び乗った。 発車直前に乗車口の外から一人の恐らく日本人と思われる娘さんが「老衡洞(Nohyeongdong) kamnika?」と運転手に聞いた。 彼は首を横に振ったから,これは間違ったバスに乗ったらしいと私も気がついた。 老衡洞にある南寧高校前付近に私の泊まるホテルがあることを日本で調べておいたからである。

しかし同じ番号だからどうせ引き返して来るはずと高をくくって,バスによる市内見物を決めこんだ。 乗客は殆どが現金(1000ウォン)ではなく,料金箱の傍のセンサーにカードを読ませることで支払いを済ませている。 やがて30分くらいかけて終点,新濟州市街地の東南端の濟州大学に着くと,やはり乗り換えなくてはならなかった。 大勢の男女の大学生が歩き回る久しぶりに見るキャンパス風景。 しかしかなりの時間ロスにはなった。

車内の経路表示板でにわか勉強した通り,「漢拏病院」の次の停留所で降りたら,うれしいことに目の前にホテルがあった。 停留所の名称は「月朗村(ウォルランgマゥル)」。

このあと部屋番号を間違えてキーを使用するという失敗もして,時間をまた少し無駄にした。 フロントからタクシーを呼んでもらい,半日観光に出かけたのは結局午後2時近くになってからである。 運転手はあとで貰った名刺を見ると,「社団法人 大韓民国枯葉剤戦友会 濟州特別自治道支部 前 濟州道個人タクシー組合理事長 組織部長 安成權(アン・ソンgグォン)」<無論すべてハングル書きなので漢字は私の推量>。 この人には登山後の市内見物でもお世話になった。

かけあしの観光へ向かう

車が走り出してから直ぐに交通が一斉にストップした。 国防訓練日だとのこと,15分くらいだったと思うが,全車が“一時停止”した。 歩行者も建物か地下道に入るのである。 こういう民間防衛規則があるとは聞いていたが,一年に8回ほどあるなかで,私自身が遭遇するとは思わなかった。

安氏は1943年生まれ,私より六歳年下,ベトナム戦争(1959~1975)に参加した軍人であった。 ベトナム戦争に出征した元軍人は優遇されていて,年金が月6万ウォン,医療費は無料とのこと。 私の年金金額についても聞かれたが,少しサバを読んで答えて置いた。 2005年までの六年間組合理事長を務めたとのこと。 背は高くないが姿勢がよく,がっしりとした体格の持ち主である。

今の李明博大統領についての意見を聞いてみた。 米国産牛肉輸入開放政策で不評であるという月並みの答えであった。 そんなに悪罵するような雰囲気ではない。 彼が熱く語ったのは朴正熙大統領(1917~1974)のこと,朴大統領こそが国民を貧しさから解放した恩人である(彼の言った通りの言葉で言うと,それまで麦飯を食べていた者が米の飯を食べられるようにした)こと, そして朴大統領の娘ハンナラ党党首・朴槿恵の二人が一番人気があるのだと言う。

次いで全斗煥大統領について彼は何か激したように早口で話したが,よく聞き取れなかった。 多分刑務所に入ったことについての評価だったのかも知れない。 確かに朴正熙は政治的には強引だったかもしれないが,私生活は清廉潔白で,中国や韓国によく見られる親族のために権力を乱用することなどは絶対にしなかったからである。

我々の韓国語でのやりとりは私の語彙不足のため十分とはいかず,彼が熱くなって早口,とは言っても彼にとっては通常の早さであろうが,そうなるとたちまち私の脳は思考停止状態になるのである。 盧武鉉についても聞いてみたが,慶尚南道金海市出身の彼は金大中と手を結んだので選挙に勝ったのであること,そして金大中大統領は全羅道の人にとっては「王」であると彼は言う。 日本語の感覚でいうならばその地域の「殿様」であろう。

車は今濟州島横断道路の一つ,後刻買った地図によるとたぶん北岸の濟州市から東南岸の表善(ピョソンPyoseon)へ向かう97号線を走っている。 草原をいくつも横に見ながら通行しつつ,馬のいる牧場がたくさんあることを知る。 ここの馬はモンゴル馬の系統を引く小柄な「□□□□」というと安氏。

ここは,前掲(B)書pp.108~109から引用すると,「済州島には野生の在来種済州馬(ジョラン馬)が生息していたが,島を占領した元は蒙古馬を導入するとともに,専門家を送り込んで,軍馬の飼育に当たらせた。 それ以来,済州島は優良馬の産地として知られるようになった。 14世紀後半に元が滅亡してからは高麗朝の支配下に,島内10ヵ所の官営牧場が設けられ,一万~二万頭の馬と3000頭の牛が飼育された。 朝鮮王朝(李朝)時代は官営牧場はいっそう整備され,監牧官制度が導入された。 牧場は牛や馬など家畜の種類に応じて13ヵ所に分けられ,それぞれの境界は石垣で明確に区分された。

日本の統治下に入ると官営牧場は閉鎖され,十三の牧野は百十二ヵ所の部落共同牧場に分割された。 この時期になると,体躯の小さい済州馬は軍用としては不適当というわけで,もっぱら牽引用や農耕馬として朝鮮半島本土の都市や農村に移されていった。 しかし鉄道や自動車の普及で馬の重要性が低下するにつれて,済州島の牧畜の中での馬産の地位は低下する。・・・・」

濟州民俗村博物館へ

やがて車は島の東南部にある表善へ入る。 安氏によると,以前は南濟州郡表善面だったが,今はリゾート地として有名な西歸浦(ソギポSeoguipo)市に編入されたとのこと。 表善海岸道路近くに目的地の一つ,濟州民俗村博物館(チェジュ・ミンソクチョン・バンムルグワン)があった。 ここは1987年に政府の計画のもとに民間の開発会社が建設したもの。<前掲(B)書p.148~149から> 入口で入場料6000ウォンを払ったとき,安氏が少し古いが日本語の解説文書ももらってくれた。 それによると,「今年(1997)4月,10周年を迎えリニューアルオープンした。 1870年頃の済州島文化がそのままの形で再現されている。 15万8千平方メートルの広大な敷地内に点在する100軒あまりの平たい藁ぶきの家は,実際20年ほど前まで島民が生活していた家屋をそっくり移したものだ。・・・・」とある。

入口近くに水がめを背負って運ぶ姿の女の塑像がある。 安氏にとってはこれはそんな昔の話ではないもよう。 なぜかここで塑像と一緒にあなたの写真を撮ってあげようと言う。

順路通り歩いて,まず昔の“藁ぶき”の民家を眺める。

「わら屋根の本体そのものが,丸ごと縦横に網をかけたようにして,緒で縛られている。」「石多シの済州島では古い家屋の外壁までが溶岩の石くれを積みあげてできたている。」「壁の内側は厚く粘土でぬりあげて,石積みの姿をかくしてしまう。 その粘土は素のままでは乾いてからぽろぽろ落ちるおそれがあるために,練るときにスサ(わらの切れっぱし)をまぜる。 日本の古い壁土にも,スサが混入されている。・・・・韓国語では,スシェである。」<前掲(A)書pp.92~93>

安氏はこの屋根の材料について,ddi(ティッ),済州島の言葉でsæ(セ)だとおっしゃる。 ホテルに帰って辞書で調べると,ddiはチガヤ,sæはチガヤ,ススキなどの総称とあった。 濟州島には水田はないはずだから,屋根の材料が稲わらではないのは考えてみれば至極当然だ。 屋根の形は日本のそれに比べると,べったりと低い。 日本人の私の感覚からすれば趣がない。

民具の中に輪かんじき(テhワル,t'hæwal)があった。 昔はよく雪が降ったのだろうか。 豚が人間の糞尿を食べる方式の便所がある。 中国の辺鄙な田舎にはまだこんな形のトイレがあると聞く。

時間はすでに午後三時を回っている。 次の予定もあるので見学は早々に切り上げる。 辞する前に「大長今」の人形たちと一緒に記念写真を一葉。

濟州島の別名の一つに「三多島」がある。 石と風と女が多いという意味。 貧しい時代に男は島外に出稼ぎに行き,女が家の外で農作業をする姿が外地から来た人の目には女が多いと映ったらしい。 事実「1930年の資料によると,女100に対して男85.9であった。 しかし1991年には島内全体で96.7となっており以前のような著しい性比は今日ではみられない。」<前掲(B)書pp.172~173>

表善から日出峰へ海岸通りの道を走る。 安氏はある建物を指してあれが海女(ヘニョ,haenyeo)が着替えをする家だと言う。 そういえば濟州島の海女は古来から有名である。 海女は日本語で何と言うかと安氏が問うので,「アマ」というと答えた。 司馬遼太郎氏も『耽羅紀行』で古参の海女たちをインタビューしている。

安氏は濟州島のミカンは,金鍾泌(キム・ジョンgピル)首相が日本と協力して技術を導入したから盛んになったと言う。

私の“参考書”によると,「温州ミカンの営利栽培は,1912年頃,西歸浦市街の北部に位置する西洪洞(ソホンドンg)の一篤農家が,日本から持ち込んだ苗木によって開始したのが最初とされるが,その後も周辺のごく一部の農家にしか普及しなかった。・・・・ 1960年代以降,農業近代化政策のもとで,済州島の農業振興の柱として温州ミカン産地育成がとりあげられ,さまざまな援助や助成措置がとられ始めた・・・・さらに栽培技術面のノウハウや苗木などは,先駆的導入者もずから先進地の日本から,たとえば静岡の柑橘試験場長をたびたび招いたり,多くの島民が日本へ見学に出向いたりして積極的に取り入れられた。・・・・」<前掲(B)書pp.87~89>

上記の先駆的導入者の一人として司馬遼太郎氏が<前掲(A)書pp.177~189>の中で紹介しているのが,西歸浦市好近洞(ホグンドンg)の三和農園の主,呉相國(オ・サンgグック)氏である。 1910年生まれの氏は1947年故郷の北朝鮮黄海道海州を脱出し,ソウルへ移り,1968年濟州島に入った。 ここで土地を買い,やがてミカンに関心を抱き,静岡や和歌山の農協もたずね,西歸浦の農学校の先生にも意見を求めて,大きな農場を造った。

チョプチ・コhヂ から城山日出峰へ 三別抄の悲劇

私は早く「城山日出峰」へ行きたいのだが,安氏には安氏の都合があるようで,観光地をなるべく多く見せてやりたいという配慮からか,次に「Jeobji khoji(チョプチ・コhヂ)」へ回る。 ここは「城山日出峰」のすぐ南にある岬で,「日出峰」を遠望する小高い丘になっている。 男優イ・ビョンホンが映画「オールイン」に出演したときに造られた一見教会風の建物「オールインハウス」がある。 そして高麗時代の石造ののろし台(ヒョプチャ・ヨンデ<煙臺> Hyoebjya yeondæ)がある。 先に行った表善との間で狼煙(烽火,松明<hoæ’ bul,フェップル>)で通信したもの。 ここで安氏が「三別抄(サムビョルチhョ),sambyeolcho」の話をしてくれた。 彼等は江華島から逃れて最後は濟州島に立てこもり,全員が戦死したという。 「三別抄」は井沢元彦氏の『逆説の日本史』にも書かれていて,私には既知のことである。 一言でいえば敵である元(モンゴル)に徹底抗戦して壮絶な最期を遂げた高麗の兵士である。

ここは司馬遼太郎氏やWikipediaなどの説明を借りることにする。 「三別抄は官制の軍隊ではない。 もともとは高麗末,宮廷を牛耳った崔氏という武官が抱えた,農民からの志願兵からなる私兵である。 目的は地方の反乱鎮圧のためのもの。 拡大したのち,二つの夜別抄と神義別抄を総称して三別抄といった。 1232年モンゴルが侵入して,高麗王朝は都である松都(現在の開城)から漢江河口の江華島へ避難し,以後40年そこを首都とする。 その間崔氏が亡んだため,三別抄は別の権臣の令に服した。 すでに私兵的性格は薄くなっていた。 ・・・・1270年王朝はモンゴルに降伏して本土へ戻る。 三別抄は受降に反対し江華島を離れなかった。 同年6月,三別抄政権は全羅道の珍島へ移る。 1271年日本の鎌倉幕府に救援を依頼するが黙殺される。 モンゴル高麗連合軍に敗れた三別抄は濟州島へ移る。 ここで大いに武威をふるうが遂に1273年最後の陣地で潰える。 その最後の抵抗の地が北岸の紅坡頭里(ホンgパトゥリ)である。」 <前掲(A)書pp.97~109>

車は濟州島本土の東端に,沖に向かって突き出した細い岬の先にくっついた,巨大なバウムクーヘンを厚切りに切り出して横に寝かせたような形の「城山日出峰(ソンgサン・イルチュルボンg)」に到着。 夕刻五時,夕陽が紅い。 10万年前の海底噴火によってできた巨大岩山である。 駐車場から見上げる峰は海抜182mとは思えないほど堂々としている。 外輪の西端になる山頂の高みから,草に覆われた浅い擂り鉢のように窪んだ噴火口を見下ろすことができる。 反対の西方向には沈みゆく夕陽。 幻想的な風景である。 車での移動中安氏が説明してくれた大小の寄生火山(濟州島の言葉でオルム<oreum>という)のいくつかが夕靄中にそのシルエットを浮かべている。 全島では380個あるとのこと。 小さいものはまるで慶州の古墳のように見える。 これも濟州島独自の風景。

暗くなる前にと思い,単身急いで約30分で往復する。 ここへ到着する前に6.25朝鮮戦争の前夜と言える時期にここ濟州島で起きた内戦に近い,死者八万人以上といわれる同胞同士の殺し合い「四・三事件」(1947~1954)について安氏に聞こうかと思ったが,適当な韓国語が思い浮かばなかったし,タブーかもしれないと思ったので,やめにした。 この事件について書かれた小説が金石範の『火山島』(昭和59年 第十一回大佛次郎賞)である。

安氏は,日本とアメリカが戦争していた時,この日出峰の麓にも大勢の日本の軍人がいたと言う。

そのあたりの事情は<前掲(B)書p.38>にこう書かれている。 「第二次世界大戦中,済州島南西部と北部に日本海軍航空隊の基地が設けられ,中国大陸への航空作戦(南京渡洋爆撃など)の拠点とされたことがある。 また済州島が東シナ海の要をなしているという戦略的位置の重要性から,大戦末期にはアメリカ軍の済州島上陸作戦が予想されたため,日本軍大部隊(約七万といわれる)が駐屯し,全島要塞化の工事がなされた。 海岸の崖には特攻隊の人間魚雷用の洞窟が掘られ,漢拏山北西部の御乗生(オスンセンg, eoseongs æng)岳には司令部用のトンネル式トーチカが築かれた。 これらの労働には島民が強制的に使役された。

幸いにして島は戦場化することなく終戦となったが,日本軍は武装解除後,引き揚げるに際して若干の小火器,弾薬を漢拏山の火山地形を利用した洞穴陣地などに隠匿したとされ,のちに「四・三事件」の際に使用されることになる。」

どっぷりと暮れた海岸沿いの全島一周道路を経由してホテルまで帰る。 旧濟州で,耽羅書店という大きな本屋に立ち寄り,濟州島地図と韓國地図を買い求める。 私が地図を買いたいと最初に言っておいたので,車の中から運行管理センターかどこかへ電話して所在地を確認してくれていたらしい。

ホテルで下車した時,メーターは約10万ウォンを指していたが,安氏は約束だからと言って,乗る時言った7万ウォンしか受け取らなかった。 部長nim感謝hamnida である。

夕食は新濟州の「濟州郷(Jejuhyang)」で食べるつもりと安氏に話していたので,帰路わざわざ店の前を通過して場所を教えてくれた。 ホテルのフロントで念のため「濟州郷」の場所を尋ねたが知らない。 韓国のホテルでは観光案内的な業務はまったくの範疇外のようだ。 もっとも,午後ここへ着いた時に本屋の場所を聞いたら,高校近くに本屋があることを教えてくれた。 後で覗いてみたら文房具なども売る主人一人だけのごく小さなお店(kage)であった。 無論地図などはなかった。

さて,購入した地図の市街地明細編と先刻の記憶とで道を確認して手書きの地図を書きあげてから外出する。 日本語の看板があちこちにあるが,いずれ中国語に書き換えられる日も遠くないかもしれない。 「濟州郷」では海鮮鍋料理を食べる。 ちょうど店のテレビでは韓国対UAEのサッカーの試合の実況を放送していた。 韓国4:UAE1。 先日日本は東京で1:1で引き分けた相手である。

觀德亭

翌日の二日目の夕方5時20分,漢拏山からの下山後,約束通り觀音寺登山口駐車場で待っていてくれた安氏の車で昨日約束した旧濟州にある「觀德亭(カンドクチョンg,Gandeogjeong)」に行く。 午後6時の閉館時刻の10分前だったので無料で入れてくれた。

觀德亭は1448年世宗大王の治世時に牧使(mogsa ,総督のこと)辛叔晴が兵士たちを訓練するために作った建物である。 建物自体は修復や建て替えが重ねられて,古くはない。 最後に手が加えられたのは2006年である。 建物前の広場の左右には本物の石神トルハルバンが守護神のように安置されている。 安氏の解説によると,向かって左側の像は文字を書く姿つまり「文」を表し,右側の像は刀を抜こうとする姿つまり「武」を表すという。 なるほど両手の位置がまさにそういう格好に彫られている。 本物のトルハルバンは全島に35体しか残っていないそうである。

觀德亭の右奥の広い敷地には延曦閣を始め李朝期の“総督府”の建物のいくつかが再現されている。

下山直後市内の混雑に巻き込まれる前,濟州大学の傍を通過した。 思い付いて安氏に大学は二ッあるね,と確認した。 答えはyesだが,四年制大学が濟州大学と漢拏大学,三年制大学が一校,二年制大学(専門学校かも)二つという回答だった。

安氏は明日は車のメンテナンス?をする日なので仕事を休むから空港まで送ることができないと済まながる。

夕食はまた「濟州郷」へ行くが疲れすぎたせいか食欲がない。

三姓穴

三日目,最終日。 飛行機の時間まで少し観光をすることにする。 さすがに昨日は漢拏山を8時間歩き通したので,珍しくふくらはぎが少し痛い。 タクシーをつかまえて「三姓穴(サムソンgヒョル)」へ行く。 車中,運転手は英語は少しわかるが,日本語は分からないという。 観光客は以前は日本人が一番多かったが,最近は中国人(含む台湾人)が一番多いとのこと。 そういえば,ホテルでも中国人の団体客を多く見かけた。 思い付いて彼に漢拏山に雪が降るのはいつ頃かと聞いてみた。 11月20日との答え。

「三姓穴」は濟州島の建国神話のふるさとである。 この島に来てここに来ないのは礼を失する。

「耽羅には本来住民がいなかった。 漢拏山北麓の毛興穴から良乙那,高乙那,夫乙那という三人の神人が現れた。(良氏,高氏,夫氏の三姓が濟州島固有の性であり,現在でもその子孫たちがここで年に二回祭事を行うそうである) 彼等は狩猟生活をしていたが,ある日東海岸に木箱が流れつき,中を開けると紅帯紫衣の使者と青衣の処女三人と駒・子牛,五穀の種が出てきた。 使者は東方の日本国(碧浪国ともいう)の王からこの国の三神人のために配匹として三姉妹がつかわされたことを述べたのち,雲に乗って去った。・・・・・」 <前掲(B)書p.13から>

園内は小公園になっており,展示館もある。 樹木が日本の神社のようによく手入れされて立っている。 それぞれの木の前に,名称が書かれたプレートが置かれている。 学名・韓国語・日本語で併記されているので便利だ。 園内の「三聖殿」の前で日本語のガイドさんに連れられた数人の日本人の一行に遭遇した。 しばらくぶりに日本人に会ったような気がした。 やさしそうな中年婦人を見るだけで,心が休まった。

あとは空港へ行くのみ。 そこでもうっかりミスをする。 大韓航空の搭乗手続きに行ったらそこは国内線の窓口であった。 ここは国内線と国際線が同じフロアにあるが,圧倒的に国内線が優勢,国際線の窓口は片隅にある。 私が少し韓国語がわかると見た女職員がベラベラと話しかけてきた。 どうも規則だからと登山用ザックにくくり付けたスティックは外して荷物として預かると言っていると察しがついた。 来る時はそんなことは言われなかったと思いつつ外した。 次に日本語でザックに「液体の容器はありますか?」という質問が来た。 ペットボトルはホテルで空にして残してきたので問題なし。

ことばについての雑感

前々日,ホテルの傍のコンビニで,商品をレジへ持って行った時,おそらく「袋詰めしますか?」と問われたのだと思うが,よく聞き取れなかった。 どう聞いてやろうかともたもたしていると,店員はすぐに私が外国人であることを察して“Sorry”と言って袋に入れてくれた。 中国に行ったばかりの時,やはり店員が小声の早口で“還要什麼?(Hai yao shen ma?)”と言う。 何を言ったのか聞き取れず,“Ni剛才説什麼了?”と問い返したことがある。 店員は一瞬びっくりした顔で言い直した。 店員はマニュアル通り無意識に「ほかに何かご入用なものはありませんか」と口にしただけなのだった。 聞いたところによると,アメリカでマックのようなファスト・フード店での決まり文句に,店員がお客に“For here or to go?” と尋ねる。 早口なので、“F’ here a’ go?”と聞こえるらしい。 イギリス式英語だと“For here or take away?”となるのだとか。 意味は「ここで食べるのか、外に持ち出すのか」 こういう決まり文句は予習しておかないとまず分からない。

■ HP表紙へ戻る(Return to HP's Top page) ■